・仏像ってなに?仏教ってどんな教え?

・仏像のセカイはどんな種類の仏さまが存在してるの?それぞれの仏さまのとくちょうは?

・これから仏像をもっと知ってたのしみたいんだけど、どうしたらいい?

こんな疑問や悩みをもっている人はたくさんいらっしゃると思います。

仏像のキホンの“キ”、この記事では「仏像とは?」「仏像の種類や見分け方」「仏像のたのしみかた」などを中心に、やさしい仏像のはじめ方をご紹介します。

仏像や仏教のキホンを知っていると、お寺などにほうもんして

仏像にであったとき、

「どの仏像にどんなお願いをすればいいのか」

「わが家の仏さま・宗派はなんなのか」

「このお寺はどんなことを大切にしているのか」

などがわかるので、仏像やお寺をさらに楽しく見ることができるようになります!

こまかく理解することは、必要ありません!最初はなんとなーく仏さまの世界や仏像の見分け方のキホンが理解できればOKです★

ではむずしそうな仏像の世界をざっくりとみていきましょう!

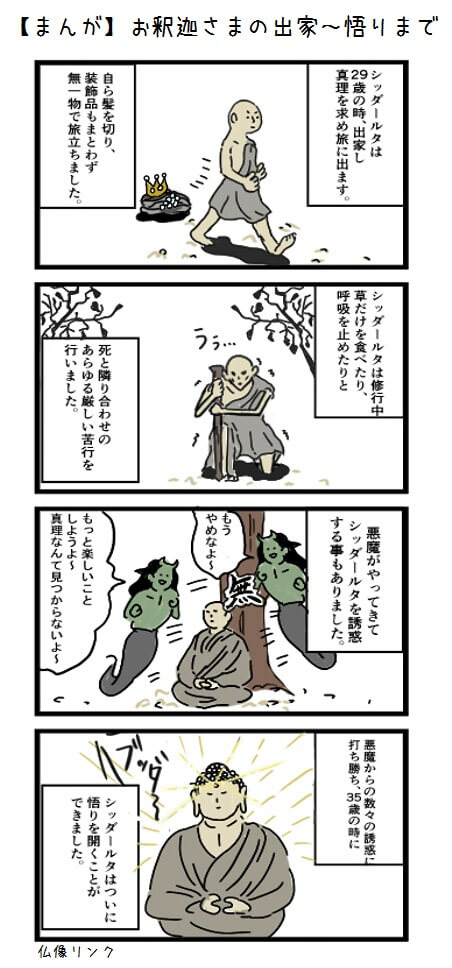

仏像ってそもそもなに?お釈迦さまが悟った「仏教」の歴史

仏像とは「仏」(ほとけ)の「像」(ぞう)です。よんだ文字そのままです(笑)

でも、仏って誰?なんかエラい人っぽいけど何をした人なの?って思いますよね。

「仏」とはお釈迦さまというインドのシャカ族の王子様だった人です。

ゆうふくな王子様でしたがある時、王子を身分を捨てて修行の旅にでます。

厳しい修行の末に「悟り」という人間が幸せになれる物事の考え方・真理を発見します。

そしてその「悟り」の考え方やこういう行動をすべきというノウハウを、お釈迦さまは生涯をかけて人々に「救い」や「願い」を叶えるために伝えていきました。

お釈迦さまは力をつくして、たくさんの人々の悩みを解決していきましたが、とうとう80歳の時、インドのクシナガラという場所で2本の木の間で横たわって亡くなります。2月15日のときのことで、釈迦が亡くなったことを「涅槃(ねはん)」といいます。この涅槃は悟りの境地に達することを指します。

釈迦が亡くなったあと、お釈迦さまが残したメッセージはやがて「仏教(ぶっきょう)」として成立し、釈迦のお弟子さんたちによって広がっていきました。この仏教のおしえはたくさんの人々の共感や支持をうけて、次第に国境を超えて広がり、インドから中国、そして日本へ伝わっていきました。

日本には538年(もしくは552年説も)の飛鳥時代に伝わりました。さいしょは天皇や貴族のえらい位(くらい)の人々に支持されましたが、その後は徐々に一般のひとびとにも広がっていきました。

さらに詳しいおはなしはこちらをご確認ください。

なぜたくさんの仏像の種類が存在するのか?

ここで疑問が生まれます。お釈迦さまって1人なのに、おじぞうさまや阿修羅像とか、どうしてたくさんの仏像が存在するの?

はい、答えます。人々にはたくさんの悩みをもっています。「お腹がすいた~」「病気を治してほしい」「お店にたくさん人が来てほしい」とかとか。

そうしたたくさんの悩みを具体的に解決するために仏教が広がるなかでお釈迦さま以外にも、人びとの願いを叶えるために様々な役割をもった仏さまが生み出されていきます。

実は最初は仏像を作っちゃいけなかったんです!

そのあたりの詳しいお話はこちらを見てみてください。

こうして出来てきた、たくさんの仏像世界ですが仏像の世界には「ランク」があること知っていましたか?

仏像の基本:仏像のランク?学校で考えてみよう!

ここでは仏像世界のタテ社会であるランクの話をしていきます。仏像の世界にも厳しいタテ社会が出来上がっているのです。我々と一緒でなんか共感できますね(笑)

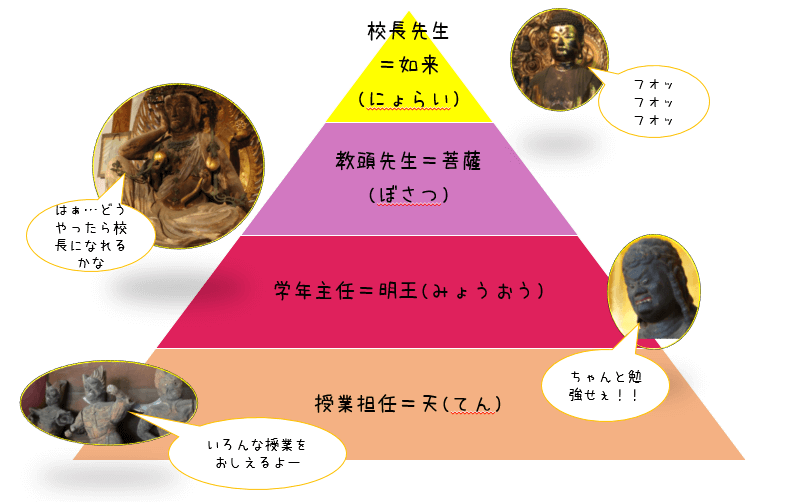

仏様の世界のランクです。仏像はたくさんの種類がありますが、大きく分けて4つのランクにわかれます。その4つのランクは仏さまの世界を学校のように例えて紹介します。

校長先生=如来(にょらい)→すべての真理に目覚め「悟り」をひらいた存在。

教頭先生=菩薩(ぼさつ)→悟るためにまだまだ修行中!

学年主任=明王(みょうおう)→言うこと聞かない人々を恐ろしい姿で正しくする。

授業担任=天(てん)→ 各分野の専門家、他の宗派の神々が転職してきた。

といった具合です。ランクがわかるとおおまかな見分け方もできるようになります。下のページで詳しく解説しています。

では次に見分け方を紹介していきます。

仏像のきほん:仏像の見分け方

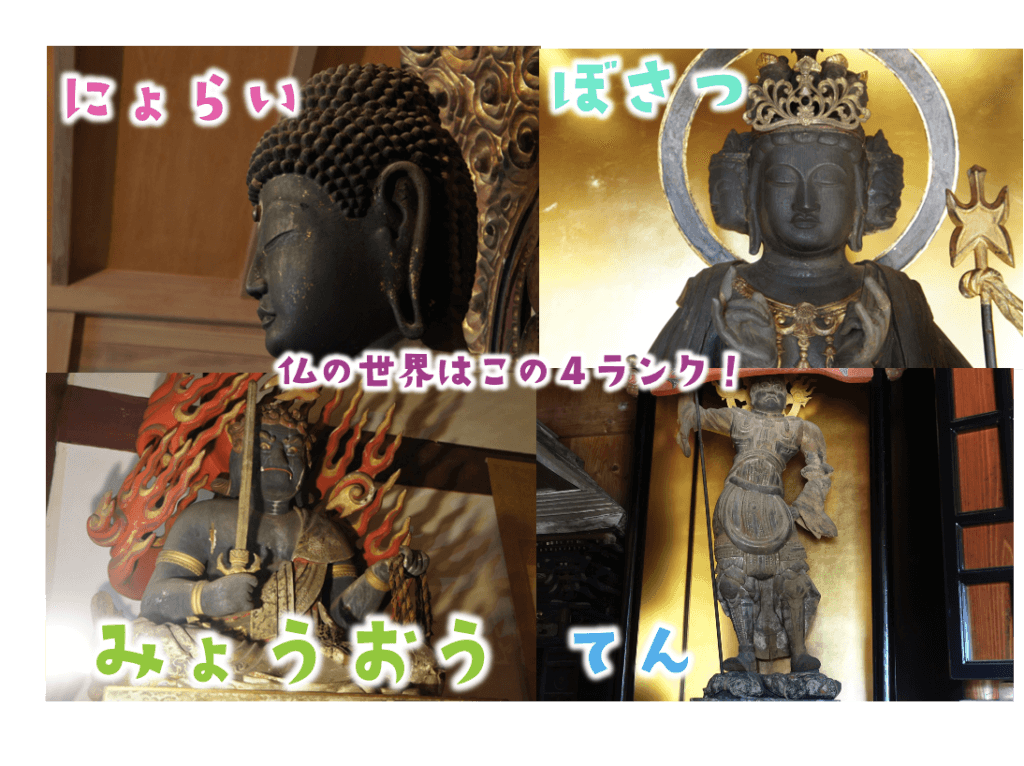

仏像は各ランクの仏さまによって姿の特徴がきまっているので、おおまかには見分けることが可能です。ここでざっくりとした見方を紹介します。

お寺で仏像に出会った時に、何の仏像なのかわかると仏像の働きやそのお寺がどういう考え方をしているかなど、だんだんと見えてくるようになります。

仏像のおおまかな見分け方はかなりざっくり言うと

如来の仏像→パンチパーマ、着ているものがシンプル

菩薩の仏像→アクセサリーを身につける、中性的な表情

明王の仏像→怒りの表情

天の仏像→ヨロイを着てる、女性の仏像がいる です。

ただこれはちょっと大まかすぎる説明なので、詳細に判別していくためにはもう少し詳しく知っていく必要があります。でもまずはこれくらいイメージできていればOKだと思います。

仏様の世界の仕組みやおおまかな仏像の見分け方についてわかったところでそれではランクごとに分かれて見ていきましょう!

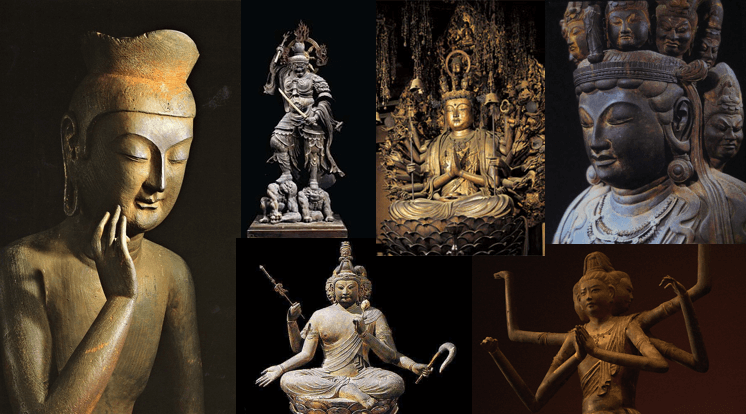

仏像の種類:如来(にょらい)のホトケさま

ここからは具体的に仏さまの種類を見ていきましょう。

それぞれの仏さまによって役割はさまざま。登場人物はたくさんいますが、さっき覚えたランクごとにだいたいの役割は決まっています。

まずは如来(にょらい)の仏さま。如来とは世の中のすべてのモノゴトの真理を知った「悟り」をひらいた人のこと。仏さまの世界の中でもっともエラい仏さまなので種類は少ないです。

如来は超人パワーをもっていて、身体の特徴もたくさん持っています。これは「悟り」を獲得した、その凄さを超人的な力や身体の特徴に例えて表現しています。

主な如来の仏さまは、こんな感じです。

※各仏さまのリンクをクリックするとより詳しく解説がみれます

釈迦如来(しゃかにょらい)=仏教の象徴となる仏さま

阿弥陀如来(あみだにょらい)=極楽浄土への案内役

薬師如来(やくしにょらい)=病気を治すお医者さま

盧遮那仏(るしゃなぶつ)=宇宙の真理すべてを知る仏さま。華厳宗の本尊。

大日如来(だいにちにょらい)=宇宙の真理すべてを知る仏さま。真言宗の本尊。

では、如来の仏がどんな仏なのかなんとなくわかったところで、次のランク「菩薩(ぼさつ)」について見ていきましょう。

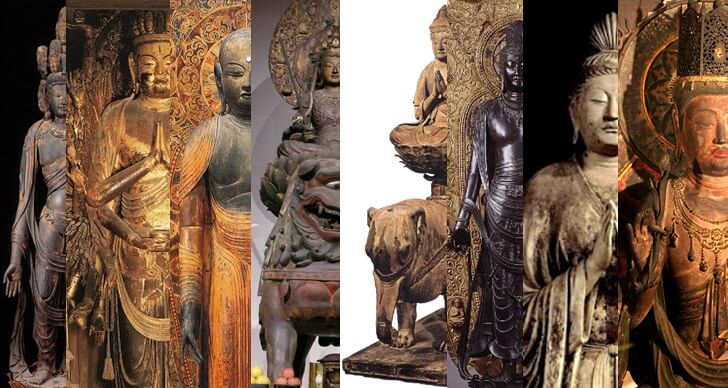

仏像の種類:菩薩(ぼさつ)のホトケさま

仏ランキングNO2!如来につづいて次は菩薩(ぼさつ)です。菩薩とは如来になるために一生懸命に修行をしている姿をあらわす仏さま。

将来はさとりをひらく如来になることを約束されていて、仏さまのランクの中では2番目にエラい仏さまです。学校の教頭先生にあたると考えるとわかりやすいかもしれません。

それぞれに自分は◯◯の目的を達成するぞ!と目標をかかげて、そこに向かって人々を助けながら修行をしていきます。

ブッダがまだお城の王子様であった頃の姿をモデルにしているので見た目はアクセサリーを身につけていたりします。

菩薩の得意技は「変身」。人々の悩みに合わせて33の姿に変身をして人々を救います。中性的でセクシーな姿をしている仏像が多いのも菩薩の仏像の魅力です。

みなさんの知っている「おじぞうさん」も正式名称は「地蔵菩薩(じぞうぼさつ)」と言って、この菩薩ランクの仏さまなのです。意外とランク上位なんですね(失礼)

※各仏さまのリンクをクリックするとより詳しく解説がみれます

十一面観音菩薩(じゅういちめんかんのん)=頭の11の顔を持ち、困っている人を見逃さない。

千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)=十一面観音と同じように11の顔を持って、さらに千手の手で人々を救う。

地蔵菩薩(じぞうぼさつ)=日本昔話でおなじみ。仏さまがいない時代を守る。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)=とおい未来に如来になることを約束されている、如来にもっとも近い菩薩

文殊菩薩(もんじゅぼさつ)=智慧の仏さま、「3人寄れば文殊の知恵」でおなじみ。

聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)=ベーシックな菩薩の姿

勢至菩薩(せいしぼさつ)=阿弥陀如来の脇侍。観音菩薩とペアを組む。

普賢菩薩(ふげんぼさつ)=文殊菩薩とペアになって釈迦如来に従う。象に乗ってる。

日光・月光菩薩(にっこうがっこうぼさつ)=お医者さまの仏さま薬師如来につかえる。看護婦さんのような存在。

如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)=幸福をもたらし、煩悩を打ち砕く「如意輪」を持つ観音。

不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん)=人々を救ったり、悪事をとらえることができる「羂索=縄」を持つ観音

馬頭観音(ばとうかんのん)=憤怒の怒りと馬が草を食べつくすように煩悩を打ち砕く観音

虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)=無限の記憶力をもつ仏さま。

では、次のランクにはどうやらこわ~い顔の集団がいるようです。

緊張しながら恐る恐るみていきましょう、、

仏像の種類:明王(みょうおう)のホトケさま

仏ランキングNo3は「明王(みょうおう)」です。

こわ~い顔した明王ってどんな仏さまかというと明王とは、もともとは古代インドのヒンドゥー教の神さまたち。それが大日如来という仏さまを中心とする密教の教えの中に、次々と取り入れられていって、大日如来の化身として、人びとを救う仏さまになったといわれています。

明王の役割は、ありがたい仏さまの教えを聞き入れることが難しいくらい深い煩悩にとらわれてしまった人びとを、有無をいわせずに救済することです。

グレて非行に走ってしまう若者に対して「お前が本当は清らかな心を持っているのはわかってんだ!目を覚ませ!」と熱心に語りかける学年主任の先生のような存在。

ただちょっと怖い先生なので、如来や菩薩のような温和な表情とは対照的に、とっても恐ろしい顔をしているのが特徴です。

顔だけではなく手には様々な武器を持っていて、蛇やドクロなど、グロテスクなものを身につけていけている明王も少なくありません。

大日如来さまからの「人びとを救済しなさい」という命令をまもって、 ありとあらゆる手段をつかって、とにかく仏教を信じていない人のところにも追いかけてきて救ってくれるという存在。ちょっと厚かましいって思わないで(笑)

※各仏さまのリンクをクリックするとより詳しく解説がみれます

不動明王(ふどうみょうおう)=「心を(姿も)鬼にして」働きかけている仏さま。明王界のリーダーで大日如来の化身。

降三世明王(こうさんぜみょうおう)=三毒と呼ばれる煩悩を打ち砕く明王。五大明王メンバーで東方担当。

軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)=蛇の毒によって煩悩を払い、打ち砕く明王。五大明王メンバーで南方担当。

大威徳明王(だいいとくみょうおう)=水牛に乗り生あるものを害するすべてを打ち倒す明王。五大明王メンバーで西方担当。

金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)=雷を操って過去・現在・未来の悪い欲を貫き壊し、キラキラの仏の智慧で心の汚れを取り除く明王。五大明王メンバーで北方担当。

大元帥明王(だいげんすいみょうおう)=すべての明王の総帥となる絶対的な力を持って国家を護ろうとする明王。

愛染明王(あいぜんみょうおう)=愛の欲望の強さを求心力にして、逆に悟りを求める心へと向かう力に変えようとする明王。

孔雀明王(くじゃくみょうおう)=毒蛇をも食べるとされる孔雀に乗り、人間を一番苦しめる毒薬とされる三毒を食べ尽くすことを表した明王。

烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)=不浄を焼き払い浄化させる火神。トイレを清める存在として信仰される。

さぁ、最後のランクの仏様です。ここにはどうやらものすごい数の仏様たちがいるようです!

仏像の種類:天(てん)のホトケさま

さぁ仏ランキングNo4の「天(てん)」の仏様たちです。天部の仏像は数がめちゃくちゃたくさん!天の仏さまというのはもともと古代インドの神話に登場する神々が、仏教に取り入れられてアレンジされ、仏教の守り神となったのが「天」の仏さまたちです。

インドの神話は四千年前くらいから作られはじめました。キリスト教のイエス・キリストのような1人の偉大なる神がいるのとは正反対で、この神話には神様がたくさん。多神教といって、様々な姿の神さまが登場してきました。だから数がとっても多いんですね。

一般的に天の仏像は、身分や地位が高い人の姿で作られることが多く、とくに女性の像はそのルックスとともに美しい衣装を身につけています。

天の仏像で人気が高いのは、日本で七福神として有名な、弁財天や大黒天。 日本の神さまと合体して商売繁盛などのご利益があるとして信仰を集めています。

お寺の門にいる仁王像や、地獄の王である閻魔さま、仏像界のスーパースターで教科書などにもよく登場する興福寺にある阿修羅像なども実はこの天のグループの仏像なんです。

あまりにも数が多いのでここで紹介しているのもその一部です

※各仏さまのリンクをクリックするとより詳しく解説がみれます

四天王(してんのう)=如来たちがいる須弥山を東西南北の各方角を守るガードマン

毘沙門天(びしゃもんてん)=四天王のうち多聞天が独尊で祀られるときの呼称。

梵天(ぼんてん)=宇宙創造神ブラフマーが仏教に取り入れられ神格化。釈迦を説得した梵天勧請のエピソードが有名。

帝釈天(たいしゃくてん)=梵天とペアを組んでお釈迦さまを守るガードマン。前身は最強神インドラ。

吉祥天(きっしょうてん)=幸福・美・富をもたらす女神の存在。毘沙門天の奥さん。

弁財天(べんざいてん)=仏法を守る役割を持った戦う女神。のちに財宝神としても信仰。

金剛力士(こんごうりきし)=お寺の山門に立って仏敵の侵入を防ぐガードマン。阿形像と吽形像がある。

阿修羅(あしゅら)=二十八部衆や八部衆の中の一尊で、戦いを象徴する最強の守護神。

大黒天(だいこくてん)=煩悩の象徴である邪鬼から仏教界を守る戦闘神。

韋駄天(いだてん)=お寺の伽藍を守る護法神。鬼が仏舎利を奪って逃げ去った時、これを追って取り戻したという話が有名。

歓喜天(かんぎてん)=ガネーシャ神。あらゆる障害や困難を取り除き、福徳をもたらす神。婦和合や、子授けの神。

十二神将(じゅうにしんしょう)=薬師如来の眷属、後に干支とむすびついて各方角を守る

仏像のしゅるいっていろいろあるんですね〜。各ランクごとの仏像の種類がわかったところで、各時代ごとの仏像のみわけ方をちょっとお伝えします。

仏像は時代で変化、時代の見分け方、作り方や種類

私たちの世界でもファッションのブームがあるように、仏像の世界にもそのつくられた時代の流行で見た目や種類がへんかしてきました。

仏の種類だけでなく、時代による見分け方もわかると「これは◯◯時代の仏さまだ」とか「この仏像はつくられて◯百年くらいの仏さまだ」とかがわかってくるので楽しみ方のレパートリーが増えていきます。

めちゃくちゃざっくり言うと

- 飛鳥時代は外国っぽい様式、にっこりスマイル

- 奈良時代はだんだん日本風に、ちょっと厳しい表情

- 平安時代には一木造りの力強さ、後期には優雅な定朝様式

- 鎌倉時代には運慶と快慶というスターが誕生でリアリティの追求

こんな感じです。

もっとくわしい解説についてはこちらの記事を見てみてください。

さぁ、それではここからは仏の手の形に注目してみていきましょう

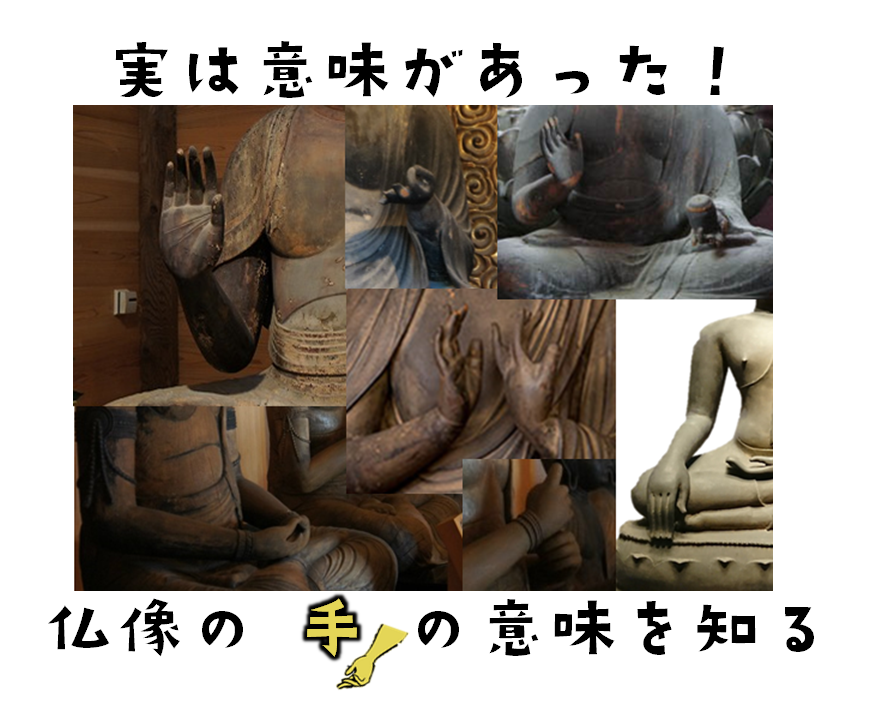

仏像の手にも意味がある!印相とは

仏様のポーズをよーくみてみると、ひとりひとり違った形の手をしていますね。仏様の手の形を「印相(いんそう)」と呼びます。

仏様の手の形を見てみると頬に手をあてて考え事をしているような姿であったり、手でOK ポーズをしていたり、時には忍者のようなポーズをしている仏様もいます。仏像は好きなポーズを自由にしているというわけではなく、それぞれのポーズは手で人々メッセージを伝えています。

どんなメッセージを伝えているかというと「これから仏教を教えますよ!」であったり、「あなたを苦しみから救ういますよー」「 悪魔たちを立ち去れ」などと言っています。

仏様の手の形を見るということは、その仏像が何を伝えたいのか。そのお寺はどんなメッセージを伝えているのかなどを知る大切な手がかりになります。こちらのエントリーで詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

関連記事はこちら↓

さぁここからは本番!実際に仏に会いにいきましょう

仏像に会いに行こう★

仏様の世界や仏像の見分け方について大まかにわかっていただけましたでしょうか?

つぎは知識として知るだけではなく、ぜひ実際に仏様に会いに行ってみましょう!

仏像の前で皆さんはどんなことを感じるでしょうか?

仏像に会いに行く方法としては主に大きく2つのパターンがあります

・お寺に行く

・博物館や展覧会に行く

それぞれ紹介していきます!

仏像に会いにお寺に行く:国宝仏像めぐりがおすすめ

まずは仏像がまつられるお寺にいきましょう。でもどのお寺にいったらいいかわからない?という方、仏像初心者の方には「国宝仏像めぐり」がおすすめです!

国宝仏像めぐりがおすすめな理由は

仏像初心者への国宝仏めぐりのおすすめポイント

- 「国宝」で仏像のクオリティが高い

- 阿修羅(あしゅら)や弥勒菩薩(みろくぼさつ)など有名な仏像が多い

- 予約なしで拝観できるお寺が多い

- 観光地に多くあるので、観光をしながらめぐりやすい

こういった理由があげられます。国宝仏像めぐりをしながら仏像世界の面白さ・美しさがわかってもらえると思います。

そして仏像リンクでは日本全国の国宝仏像をGoogleマップにマッピングした「国宝仏像マップ」を無料で配布しています。

LINE登録し「国宝仏」とメッセージを送っていただくことで取得できますのでぜひ活用してみてください。こちらから取得できます。

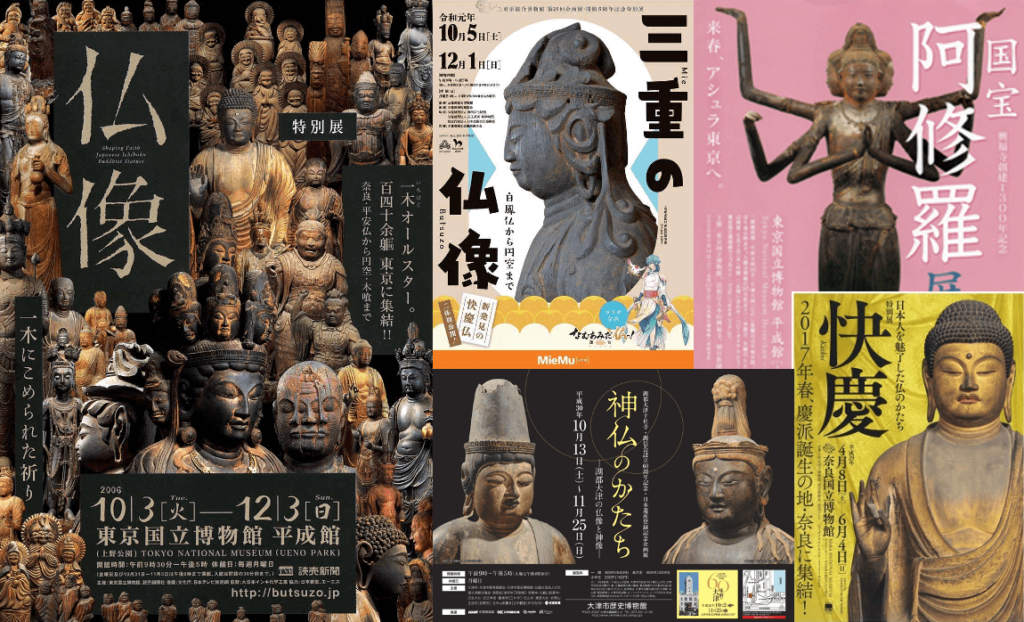

仏像に会いに展覧会に行く:展覧会情報をチェックしよう

仏像はお寺だけではなく、全国の博物館や美術館でもお会いできます。

とくに仏像の展覧会は毎年企画されているので、そういった展覧会では一気にたくさんの仏像にお会いできます!展覧会に仏像を会いにいくメリットとしてはこんなことがあげられます。

私が思う展覧会で仏像を鑑賞するメリット

- 普段なかなかお会いできない秘仏などが展示される

- 一度の訪問で数多くの仏像に会える

- 展示方法によっては360°で背中からも見ることができる

- 間近で見れる、ライティングでよりよく仏像の姿が見れる

- 図録やかわいい仏像グッズがゲットできる

- 音声解説でより詳しく知ることができる

仏像展覧会は今年どんな展覧会があるのか情報を収集することがとても大事です。

仏像リンクでは今年の展覧会情報をまとめてこちらでご紹介していますので、ぜひ計画的に訪問するスケジュールを組んでみてください。

ちょっと仏像めぐりレベルアップしたい方のめぐり方

ここで紹介しためぐり方以外でもっと仏像の世界を深めていきたい方のめぐり方としては以下のようなめぐり方をおすすめします。

- 仏像ガイドブックに登場する仏像を参考にめぐる

- 重要文化財めぐりをする

- 仏像ツアーなどに参加する

- 霊場巡りをしてみる (例:坂東三十三観音や西国三十三所巡りなど)

- 当サイト仏像リンクで紹介されている仏像をめぐる

私の場合は、いとうせいこう&みうらじゅんコンビによる「見仏記」に登場する仏像を目指して仏像めぐりをしました。「見仏記」自体よみものとしてとても楽しく、目的のお寺を探すだけでなく、いとうせいこう&みうらじゅんのお2人と一緒に巡っている気分になり、楽しく仏像めぐりができました。

当ブログでは仏像リンクが厳選をして、拝観しやすく見ごたえのある仏像を「見仏入門」として紹介していますのでぜひ見てみてください。詳細はこちら。

サイドバーに登場する「地域タグ」で目指したい都道府県のタグでも探しやすくもなっています。ぜひ活用してみてくださいね。

次は初心者の方におすすめの仏像本を紹介していきます~

わかりやすい仏像のおすすめ本でさらに仏像を学ぶ

ここでは仏像1年生におすすめの本をご紹介します。

仏像の本はたくさん出版されているので、最初はどれから読んでいいのかわからない人も多いと思います。

こちらのページでは、仏像1年生、初心者の人でもわかりやすい本をしぼってピックアップしてみました。自分にあう本をみつけてみてください!

【仏像オフ会に参加しよう】仲間が増えると仏像めぐりがめちゃくちゃ楽しくなる

仏像の魅力を共有できる仲間が増えると仏像めぐりがさらに楽しくなります。

仏像の新しい情報や、新たな発見も格段にアップしきっと新たな世界がひらかれるきっかけになることも多くなります。

仏像リンクでは初心者さん向けの小さなオフ会を1ヶ月~2ヶ月に1回程度で開催しています。

仏像リンクをきっかけに多くの人が仏像の楽しみを共有する友人に出会っています

(中にはご結婚されたカップルも…!)

私も仏像好きな人と仏像について語り合う時間はとても楽しいので、一緒に仏像の魅力を語りましょう!ぜひお待ちしています!仏像ブラ参りはこちらから。

さいごに

最後のまとめですが、私はたくさんの人に仏像の魅力を知っていただきたいと思っています。

でも魅力は知ってもらいたいのですが、そこまでむずかしく考えずくわしくなる必要はないと思っています。知識よりもとにかく会いたい仏像やちかくの仏像に会いにいって、仏像の魅力をリアルに体感していただきたいです!

たぶんみなさんも意識はしていないかもしれませんが、身の回りで意識せずに仏像に出会っていると思うんです。

「毎年、初詣で行ってたお寺や、今住んでいる近所のお寺にはどんな仏像があるんだろう」

「実家の仏壇にはなんの仏像がまつってあるんだろう」

「修学旅行でいったお寺にいた仏像ってなんだろう」

そんな仏像について少し調べてみたり、家族に聞いたりすることで、意外な発見があるかもしれません。

よほどの仏像でない限りは、少し調べて足さえ伸ばせばお会いできることがほとんどだと思います。近くに博物館や美術館で展覧会があるのであればそのようなものに足を運んでみるのもいいかもしれません。

すごい綺麗な顔をしている仏像や、ボロボロの仏像、固そうな仏像など、色んな仏像があると気付けると思います。そうした気付きを集めていくと、仏像の楽しさや見分け方などがどんどん深まっていくはず。

ぜひ、素敵な仏像の世界を一緒に楽しんでいきましょう!

ではまた!