2025年開催される仏像の展覧会に関する情報をまとめました!

貴重な仏像を一気に見ることができる仏像の展覧会はまたとないチャンス!見逃さないようぜひチェックしたいですね。

感染症が広がっている昨今では展覧会が急遽中止したり、開催延期など状況が変化しやすい状況です。

最終的には展覧会ホームページを確認いただくなどご自身でもチェックのうえ訪問いただけますと幸いです。

さぁ、それでは各地方ごとの展覧会についてご紹介していきます!

- 2025年関東(東京・神奈川など)の仏像展覧会

- 【東京都】東京国立博物館|特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」(会期:2025年9月9日~11月30日)

- 【東京都】深大寺特別開帳:日本最大の肖像彫刻 深大寺秘仏 元三大師像 大開帳(会期:2025年4月26日~6月2日)

- 【東京都】半蔵門ミュージアム|特集展示「ほとけに随侍するもの」(会期:2025年4月23日~8月31日)

- 【東京都】東京国立博物館 特集展示:創建400年記念 寛永寺(仮)(会期:2025年7月8日~8月31日)

- 【神奈川県】神奈川県立金沢文庫|開館95周年記念 特別展「至高の宝蔵―称名寺の国宝開帳―」(会期:2025年3月28日~5月18日)

- 【神奈川県】海老名市郷土資料館「温故館」|ミニ展示「龍峰寺千手観音像のひみつ~国指定100周年記念~」(会期:2025年3月14日~5月11日)

- 2025年名古屋周辺の展覧会の仏像展覧会

- 2025年関西(京都・大阪・奈良・和歌山など)の仏像展覧会

- 【京都府】京都文化博物館|「令和7年新指定国宝・重要文化財」展(会期:2025年4月19日~5月11日)

- 【京都府】京都国立博物館|特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」(会期:2025年4月19日~6月15日)

- 【大阪府】大阪市立美術館|大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展「日本国宝展」(会期:2025年4月26日~6月15日)

- 【奈良県】奈良市写真美術館|入江泰吉「大和路の国宝」(会期:2025年4月12日~6月15日)

- 【奈良県】なら歴史芸術文化村|特別公開「修理完成記念 野迫川村平区の仏像」(会期:2025年4月19日~6月1日)

- 【奈良県】奈良国立博物館|開館130年記念 特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」(会期:2025年4月19日~6月15日)

- 【和歌山県】高野山霊宝館|重要文化財指定記念特別展「大伽藍」(会期:2025年4月2日~6月29日)

- 2025年九州・四国の仏像展覧会

- 2025年その他の地方の展覧会

- 展覧会での拝観のおすすめポイント

- 展覧会での拝観マナー

- こちらの記事もおすすめです

2025年関東(東京・神奈川など)の仏像展覧会

【東京都】東京国立博物館|特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」(会期:2025年9月9日~11月30日)

奈良・興福寺北円堂の本尊・国宝弥勒如来坐像(運慶作)を中心に、両脇侍の無著・世親菩薩像や四天王像など計7躯の国宝仏像を一堂に展示し、鎌倉期に復興された北円堂内陣を再現する展覧会です。弥勒如来像の修理完成を記念し、約60年ぶりの寺外初公開となります。

【東京都】深大寺特別開帳:日本最大の肖像彫刻 深大寺秘仏 元三大師像 大開帳(会期:2025年4月26日~6月2日)

調布市・深大寺で50年に一度の奇跡が訪れます。今回公開されるのは、像高2.5メートルを誇る元三大師(良源)坐像。日本最大の肖像彫刻とも言われ、厳しくも慈愛を湛えた表情が訪れる者の心を打ちます。普段は目にすることができない秘仏の御開帳は、多くの参拝者にとって生涯に一度あるかないかの貴重な機会。深大寺の静寂な境内で、圧倒的な存在感に触れてみてください。

【東京都】半蔵門ミュージアム|特集展示「ほとけに随侍するもの」(会期:2025年4月23日~8月31日)

仏像の左右を護る菩薩・眷属など、主尊に随侍する諸尊像や仏画に焦点を当てた企画展です。福島県会津の寺に伝来した33の応現身立像(鎌倉〜室町時代)6躯や、脇侍・眷属を描いた仏画などが出品され、表情豊かな“仏像の従者”たちの魅力を伝えます。

【東京都】東京国立博物館 特集展示:創建400年記念 寛永寺(仮)(会期:2025年7月8日~8月31日)

上野の森に佇む東京国立博物館で、この夏開催されるのは、東叡山寛永寺の創建400年を記念する特集展示。徳川家とゆかりの深いこの寺は、江戸文化と仏教美術の交差点といえる存在です。本展では、寛永寺に伝わる秘仏や、徳川将軍家ゆかりの仏像・法具が展示され、江戸時代の政治と信仰の結びつきを美術品を通して浮かび上がらせます。夏の東京で、江戸仏教の壮麗な世界に触れてみてください。

【神奈川県】神奈川県立金沢文庫|開館95周年記念 特別展「至高の宝蔵―称名寺の国宝開帳―」(会期:2025年3月28日~5月18日)

鎌倉時代北条実時開山の称名寺(横浜市)の寺宝が並ぶ特別展です。金沢文庫は称名寺の寺宝を守る博物館であり、本展では称名寺が所蔵する数多くの国宝・重要文化財を“開帳”し、その至高の宝物を公開します。東アジア文化を伝えた称名寺宝蔵の名品が紹介されます。

【神奈川県】海老名市郷土資料館「温故館」|ミニ展示「龍峰寺千手観音像のひみつ~国指定100周年記念~」(会期:2025年3月14日~5月11日)

神奈川県座間市・龍峰寺の秘仏千手観音坐像(1915年に国宝指定後、重要文化財に再指定)の開帳・解説を写真パネルで紹介する企画展です。仏像正面・背面の写真や各部の詳細を展示し、龍峰寺やかつて清水寺にあった同像の歴史にも触れます。千手観音像の造形や来歴を学べます。

2025年名古屋周辺の展覧会の仏像展覧会

【静岡県】浜松市美術館特別展示:みほとけのキセキ 番外編 普門寺の仏像-重文降臨!(会期:2025年10月7日~11月3日)

過去に好評を博した「みほとけのキセキ」シリーズの番外編として、普門寺の仏像群が美術館に“出開帳”します。重要文化財に指定された仏像が一堂に会するこの機会は、普段現地でしか拝めない仏たちを間近でじっくり鑑賞できる貴重な機会。中世浜松の仏教文化と、その高い彫刻技術に改めて光をあてる内容となっており、地域の誇る文化遺産の奥深さに触れられます。

2025年関西(京都・大阪・奈良・和歌山など)の仏像展覧会

【京都府】京都文化博物館|「令和7年新指定国宝・重要文化財」展(会期:2025年4月19日~5月11日)

文化庁・京都府・京都文化博物館共催の展覧会で、2024年度に新たに指定された国宝・重要文化財の名品を一堂に公開します。これまでは東京で開催されてきた展覧会ですが、文化庁京都移転に伴い初めて京都で実施され、絵画や工芸品など各分野の新指定品約40件が展示されます。文化財の広範なジャンルが鑑賞できます。

【京都府】京都国立博物館|特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」(会期:2025年4月19日~6月15日)

大阪・関西万博記念の特別展で、日本美術の名品を集結させます。俵屋宗達「風神雷神図屏風」や葛飾北斎「神奈川沖浪裏」など国宝級作品が展示され、琵琶湖周辺を経て渡来した技法や、遣唐使以来の文化交流史をたどります。日本美術がいかに「異文化交流」で発展したかを見せる内容です。

【大阪府】大阪市立美術館|大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展「日本国宝展」(会期:2025年4月26日~6月15日)

大阪では初開催となる国宝展で、館の全面改修とリニューアルオープンを記念して開催されます。絵画・彫刻・工芸・書跡といったあらゆるジャンルから選ばれた135件の国宝が一堂に会します。大阪ゆかりの国宝作品も多数展示され、国宝となるまで受け継がれてきた至宝の数々を堪能できます。

【奈良県】奈良市写真美術館|入江泰吉「大和路の国宝」(会期:2025年4月12日~6月15日)

写真家・入江泰吉による奈良大和路の国宝・文化財を写した写真展です。古都奈良の寺院や仏像、仏画、仏具などの写真を通じて、平城宮跡や東大寺・興福寺・法隆寺などの国宝の魅力を紹介します。入江氏の優れた写真により、奈良文化財の美や雰囲気を堪能できます。

【奈良県】なら歴史芸術文化村|特別公開「修理完成記念 野迫川村平区の仏像」(会期:2025年4月19日~6月1日)

奈良県野迫川村・平区に伝わる県指定文化財・釈迦如来坐像の修理完了を記念し、修復後の仏像を特別公開します。2年がかりで修理された釈迦像の堂々たる姿を間近に鑑賞できるほか、修理の過程や平区の歴史文化も合わせて紹介します。文化村内の修復工房の成果発表展です。

【奈良県】奈良国立博物館|開館130年記念 特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」(会期:2025年4月19日~6月15日)

奈良国博開館130周年記念展。中宮寺の菩薩半跏像(伝如意輪観音)や法隆寺の百済観音立像など飛鳥~奈良時代の国宝仏像約75躯を中心に公開します。仏像・仏画・仏具など、祈りの美が込められた国宝級美術品を「超国宝」として一挙に展示し、その圧倒的な輝きを味わえます。

【和歌山県】高野山霊宝館|重要文化財指定記念特別展「大伽藍」(会期:2025年4月2日~6月29日)

高野山の総本山・金剛峯寺の中心伽藍(根本大塔など)に関わる文物を紹介する特別展です。近年重要文化財に指定された絵画・彫刻・工芸品などを中心に、高野山の歴史や伽藍の荘厳に用いられた多彩な名宝を展示します。慶派仏師作品や鎌倉時代の造像を通じて、大伽藍建立の意義が伝わります。

2025年九州・四国の仏像展覧会

【香川県】志度寺|特別公開:創建1400年記念 志度寺本尊特別御開帳(会期:2025年10月4日~11月3日)

四国霊場第86番札所・志度寺が2025年に迎える創建1400年。その記念すべき節目にあたり、通常は非公開の本尊・十一面観音菩薩立像が、約1か月間にわたり特別御開帳されます。藤原時代の作と伝わるこの像は、慈愛に満ちた表情と流麗な衣文で多くの信仰を集めてきました。霊場巡礼の中でも極めて貴重な機会となるこの御開帳は、讃岐の歴史と信仰を体感する絶好のチャンスです。

【福岡県】九州国立博物館|開館20周年記念 特別展「九州の国宝 きゅーはくのたから」(会期:2025年7月5日~8月31日)

九州国立博物館20周年記念展で、九州各地から集められた国宝作品を紹介します。福岡県の宮地嶽古墳出土「金銅製壺鐙」(7世紀)をはじめ、仏像、仏教美術、絵画など様々な分野の国宝が展示されます。九州ゆかりの至宝が一堂に会し、歴史文化の豊かさがうかがえます。

【福岡県】九州国立博物館|特別展「法然と極楽浄土」(会期:2025年10月7日~11月30日)

浄土宗開祖・法然上人と極楽浄土思想に関する展覧会で、法然ゆかりの寺宝や親鸞・善導大師を含む浄土教史の文化財を展示します。鎌倉時代の浄土教美術(絵像、念仏具、仏像など)を通して、極楽浄土への信仰や法然の思想を学びます。

【大分県】大分県立歴史博物館|宇佐神宮御鎮座1300年記念企画展「宇佐のいのり―神仏をみつめる―」(第1期:2025年4月25日~6月22日、第2期:7月4日~8月31日)

全国八幡神の総本社・宇佐神宮(大分県宇佐市)の創建1300年を祝う記念展。宇佐神宮に伝わる神仏習合の文化を振り返り、神宮宝物(八幡三神像や仏教美術)や史跡の資料などを展示します。神社と寺院が融合した信仰世界における仏像・仏画を含む神仏祈りの文化を紹介します。

2025年その他の地方の展覧会

【岩手県】北上市立博物館|特別展「北奥の慶派仏像」(会期:2025年4月5日~5月25日)

「慶派」(運慶流派)仏師による中世仏像の特別展。北上市如意輪寺が所蔵する運慶の流れを汲む鎌倉時代中期の釈迦三尊坐像と文殊・普賢菩薩像を修理完成記念で公開します。北上に仏師作の優品が残る謎に迫る内容で、貴重な地域仏教美術を紹介します。

【山形県】本山慈恩寺|特別公開:11年ぶりの公開 弥勒五尊御開帳(会期:2025年5月17日~7月21日)

山形・寒河江市の名刹、本山慈恩寺では、11年ぶりとなる「弥勒五尊像」の御開帳が行われます。平安後期から鎌倉時代にかけて造られたとされるこの五尊像は、東北仏教美術の中でも極めて貴重な存在。荘厳で静謐な空間の中、5体の仏が放つ迫力と神秘に包まれる時間は、まさに“信仰”に触れる体験です。御開帳にあわせた特別法要も予定されており、地域を挙げた大行事となっています。

【福井県】高浜町郷土資料館|展示:高浜の仏像と信仰(会期:2025年10月6日~12月27日)

若狭湾沿いの町・福井県高浜町で開催されるこの特集展示では、地域に伝わる仏像と民間信仰を丁寧に紐解きます。普段は寺に安置され公開されていない木彫仏などが郷土資料館に集められ、地元に根差した信仰文化の奥深さを感じさせる構成となっています。決して派手ではありませんが、「人々と仏の距離感」が優しく伝わってくる、地域密着型の素朴ながら滋味深い展覧会です。

ここからは展覧会の情報だけでなく、展覧会での仏像の鑑賞のポイントやおすすめの鑑賞方法、マナーなどもご紹介します!

展覧会での拝観のおすすめポイント

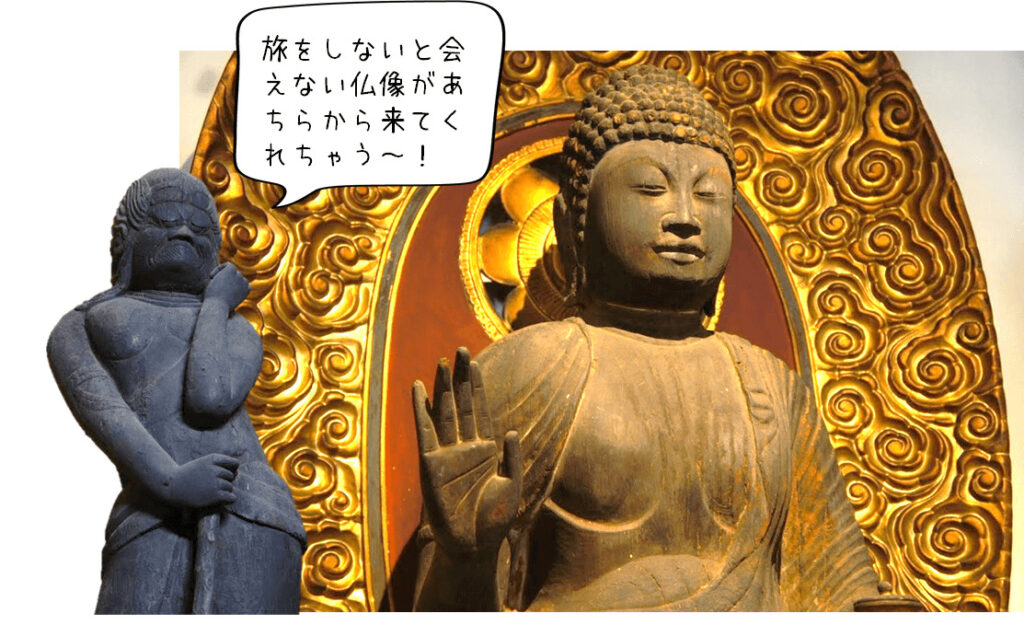

普段なかなかみることができない仏像に出会える

展覧会で仏像をみる楽しみは、なんといっても普段なかなか見ることができない仏像に出会えるというものです。

日本にはたくさんの素晴らしい仏像がありますがいつでも拝観できるお寺はごく限られたお寺でしかありません。ほとんどは普段は非公開や秘仏になっている仏像です。そんな普段見ることができない仏像が展覧会では多く出展されます。そんな仏像たちが一気の集合する機会というのが、展覧会の最高の醍醐味(だいごみ)の1つと言えるでしょう。

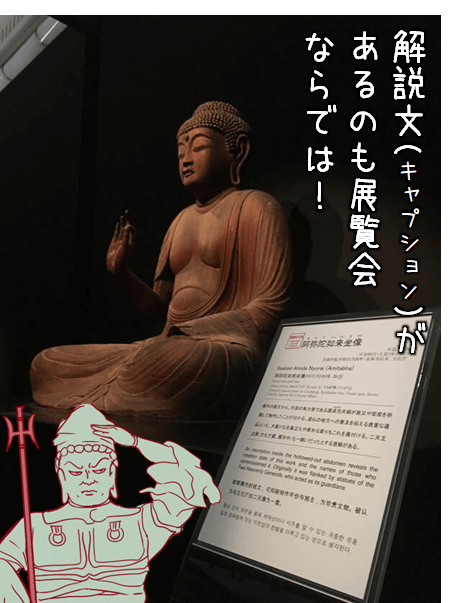

キャプションを見よう

仏像の展覧会ならではの楽しみ方もあります。展覧会ではキャプションと呼ばれる展示されている展示品の説明書きが書いてあります。

展覧会を企画した学芸員さんや博物館の担当者の人が一生懸命に研究をして、紹介文をまとめあげています。

専門家の方による説明書きは、たくさんの情報がつめこまれているので読み応えがあります。

ただ個人的にはキャプションの説明書きを読む前に自分が仏像から何を感じるかを感じてもらいたいと思っているので、まずはキャプションを見ないで仏像をながめ、その後にキャプションを確認をします。自分が仏像から感じるものと専門家の人の解説にどのようなギャップがあるのかに気づきを感じながら楽しむことをおすすめします。

照明(ライティング)による変化をみる

お寺で実際に仏像を見たことがあるということが前提になりますが、展覧会では展示品をよりかっこよくきれいに見せるために、その仏像が1番よくみえるよう考えられたライティングがされています。

お寺でお祀りされている仏像は厨子のなかにはいっていて、よく姿が確認できないものも多くありますが、ライティングによって姿がはっきりと見え、またライティングによって普段とは印象ががらりと変わる仏像もあります。

お寺よりも仏像の姿や表情がはっきりと見ることができて、このライティングの変化による仏像の印象の違いを感じることができるのも展覧会ならではです。

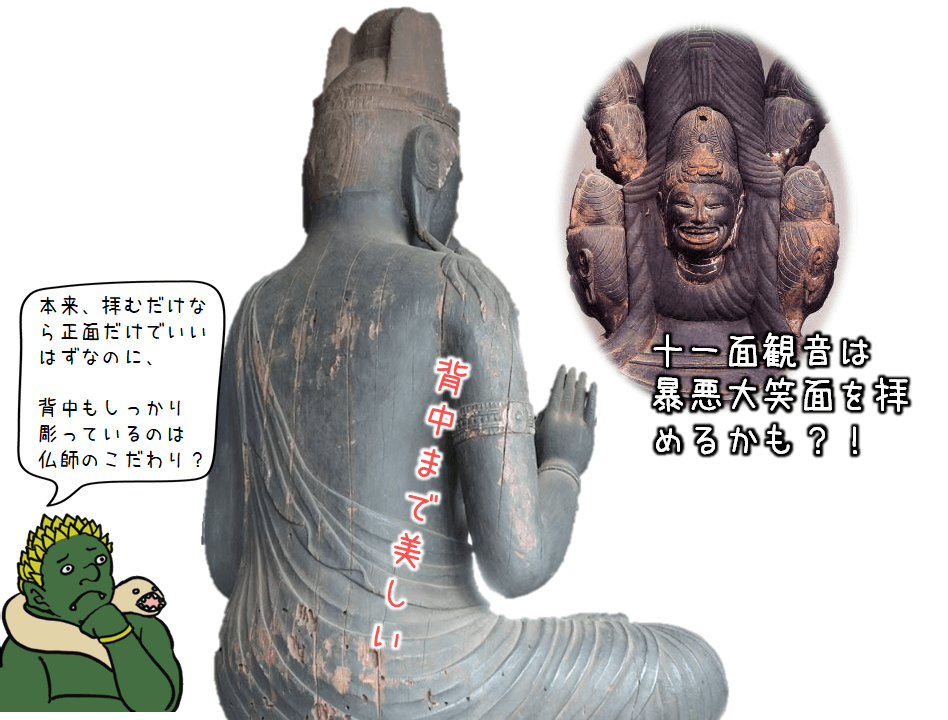

仏像の背中をみてみよう

展示されている仏像の中には仏像の後ろ側に回り込んで背中や後ろ姿を確認できる仏像もあります。

本来仏像は正面から拝むものなので、背中をきれいにつくりあげる必要は無いはずなのですが、多くの有名な仏像は背中まできれいに彫られています。

しかしながらお寺では壁際に仏像が祀られていたり、厨子の中に祀られたりしていて背中がどのようになっているかは、なかなか見ることができません。

特に菩薩のなかまである十一面観音菩薩は頭の後ろに暴悪大笑面(ぼうあくだいしょうめん)という笑った顔が一面だけありますが、後頭部にあたる顔の真後ろにあるため、笑った顔はなかなか見ることができません。

もし展覧会のなかに十一面観音が出展されていたら背中に回り込んで、この暴悪大笑面を確認してみましょう。

暴悪大笑面の微笑んだ顔とにらめっこしてみたり、背中の美しいラインを眺めてウットリしてみるのもおすすめ!

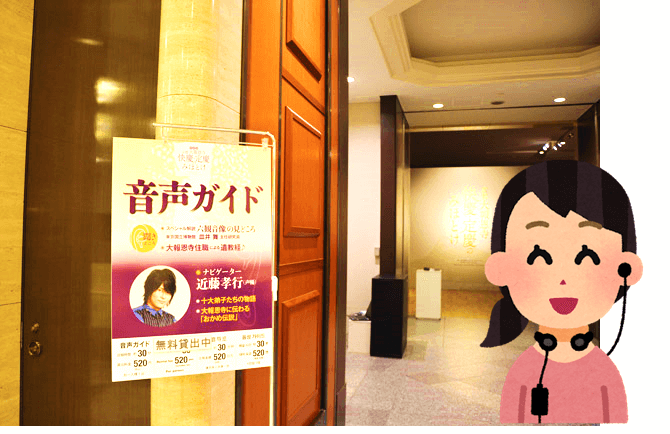

音声ガイド

大きな仏像の展覧会では音声ガイドがついている場合があります。

受付で300円から500円ぐらい追加して払って、入り口のところで専用の機械を受け取って、からだに装着しながら音声で展示品のガイドを聞くことができます。

特に最近では有名な俳優さん声優さんなどバラエティーに富んだ芸能人たちが、音声ガイドを担当していて、そのガイドの個性が光る音声ガイドは、展覧会のもう一つの楽しみにもなります。

音声ガイドの良い所は、誰にでも分かりやすく解説されるようナレーションがされていて、専門的な説明書きであるキャプションよりも、耳なじみがよい解説を聞くことができます。

ただしすべての展示品に対して音声ガイドが流れるわけではないので、注意が必要です。

また音声ガイドに引きずられて、仏像よりもガイドに意識がいってしまう場合があるので、展覧会の1周目は自分の目だけで見て、2周目もしくは2回目に訪問をしたときに、音声ガイドを聞くと展覧会で仏像を見る楽しみがより増します。

図録やグッズを購入する

展覧会では展覧会の図録やグッズが販売されています。図録は展示品のきれいな写真や詳細な解説がぎっしりと詰め込まれています。人気の展覧会では図録が早々に売り切れてしまう場合も多く、なるべく早く展覧会に行って図録をゲットしたり、通信販売で図録を手に入れたりする人もいます。

また大きな展覧会では展覧会にちなんだ仏像グッズが販売されています。メジャーなところでいうとポストカードやクリアファイルなどがありますが、最近ではペンライトやぷにぷにシール、フィギュアなど、仏像グッズのバリエーションはどんどん進化しています!

展覧会での拝観マナー

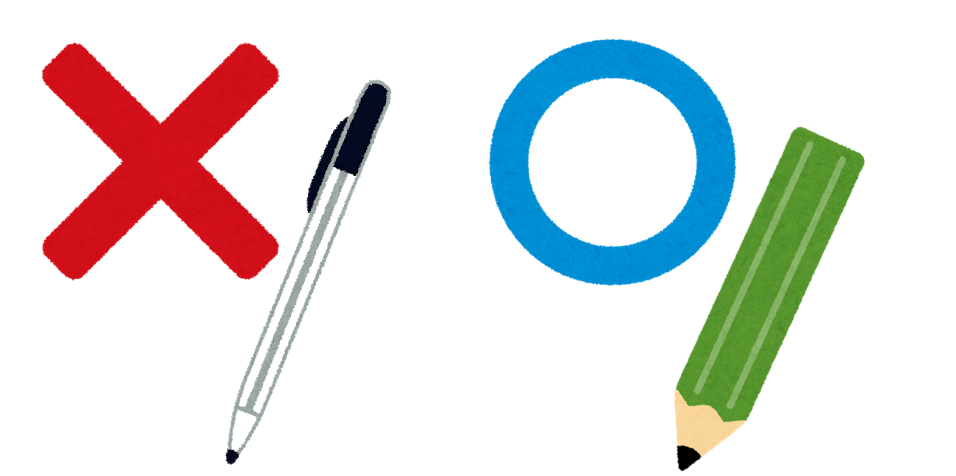

鑑賞のマナーとして、写真撮影は禁止です。他のお客さんも鑑賞しているので静かに鑑賞しましょう。

また混雑した際にはお互いに譲り合って多くの人が気持ちよく鑑賞できるよう周り人への配慮をするようにしましょう。

変わったマナーとしては展覧会内でのボールペンを使う事は禁止されている場合が多いです。

展覧会でメモを取りたい方は鉛筆をご自宅から持参してもっていくようにしましょう。(展覧会の入り口で鉛筆を借りれることもあります)

.

こちらの記事もおすすめです