愛染明王のサンスクリット名はラーガラージャ。

直訳するとなんとその名は「愛欲の王」・・・。

なんですか、これは。愛と欲望にまみれた仏さま?それなのに煩悩を断ち切る明王さまってどういうことなのだろう。。

どうやら私たちはすごい明王さまに遭遇しようとしているの?

今日は名前からしていろいろと興味深い愛染明王さまについてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお読みいただければと思います。

愛染明王の役割り

翻訳名が強烈で、このままだと親にも話せないような気分でドギマギしてしまいますが、ちょっと待って。明王といえば、衆生を救済するために心を鬼にして働きかけてくれる存在。愛染明王にも、何か大きな使命があるはずなんです。

仏教というものは欲望や煩悩を振り払って悟りに至るための教え。そのルールに従って考えるならば、男女の出会いや夫婦円満などのご利益を期待できるような仏さまはいないはずです。ところが、唯一、愛染明王だけが愛欲を悟りへと導くことのできる仏さまなんです。

煩悩の中でも特に断ち切るのが難しい愛欲ですら浄化できる、ということを教えてくださるのが愛染明王。「愛欲の王」の名にふさわしく、どろっどろの欲望にも対応はOK。

この明王には作戦があります。ひと言で言えば「煩悩即菩提」作戦。つまり、欲望を無理矢理断つのではなく、その欲望の強さを求心力にして、逆に悟りを求める心、菩提心へと向かう力に変えるのです。なんでも「だめだめ」と言ったって、普通の人間はいきなり聖人のように生きることはできません。煩悩に溺れて、迷ったり甘えたりする人も、そこにエネルギーを使えるなら、煩悩パワーで悟りに至ろう、というマイナスをプラスに変える教えなんです。

愛染明王の見た目・見分け方

愛染明王は見分けやすい特徴がいくつかあります。

・忿怒の形相

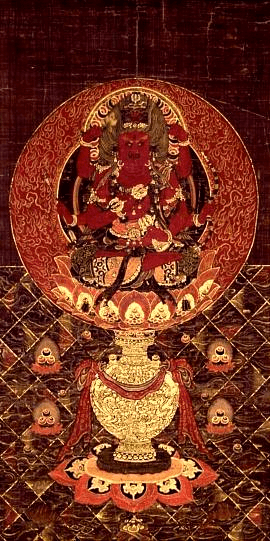

・赤い体

・逆立つ髪の毛に獅子冠(ししかん)という獅子の頭を模した冠を乗せる

・3つの眼

・6本の腕

・弓矢を持つ

・蓮華座に坐る

このあたりがわかりやすいポイントです。

愛染明王の体は太陽のように赤く塗られています。背後には日輪形光背(にちりんぎょうこうはい)という太陽を表わす光背を背負っています。多くの愛染明王像は眼が3つで腕が6本。

それぞれの腕には衆生の眼を覚まさせるための五鈷鈴(ごこれい)という鈴、五鈷杵(ごこしょ)という煩悩を打ち砕く武器、泥からきれいな花を咲かせることが煩悩の世界から悟りの世界へいくことを象徴する蓮の花、そして弓と矢を持っています。

左第三の手には何も持っていませんが、これは金剛拳といって、祈る人々の思いに応じて持つ物を変えるために空けてある手です。

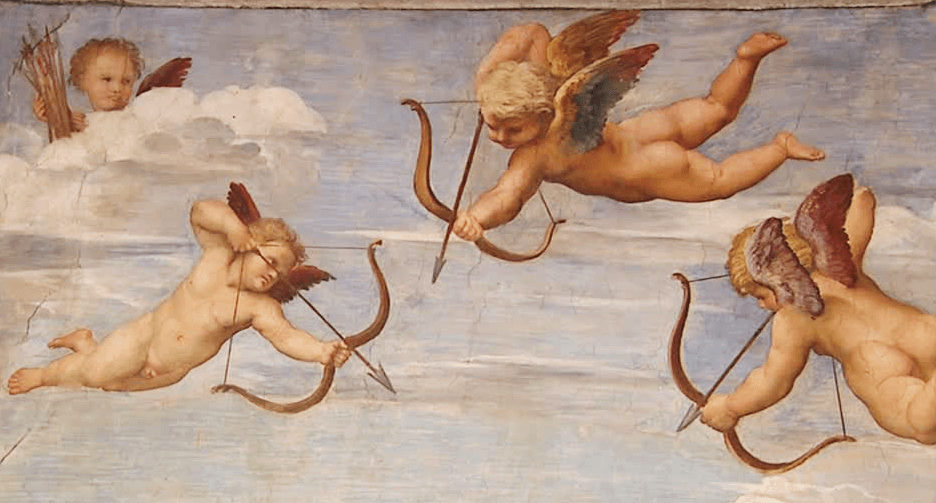

「愛」にまつわる仏さま、そして手にもつ弓ってどっかで見たことありませんか、そういえば…

愛染明王は恋のキューピット?

愛染明王の持物の中で、間違いなく持っているのが弓と矢。左第二の手に持っているのが天弓(てんきゅう)と呼ばれる弓で、右第二の手に矢を持ちます。これが愛染明王のシンボルです。これってまるで愛のキューピッドみたいと思いませんか?

ギリシャ・ローマ神話の愛の神、エロスやキューピッドとの相互関係については今のところ不明。でも、愛染明王のご利益を考え合わせてみても、興味深い共通点です。

この弓の持ち方ですが、実は特殊な持ち方をしている愛染明王がいるんです。

それが次の方々

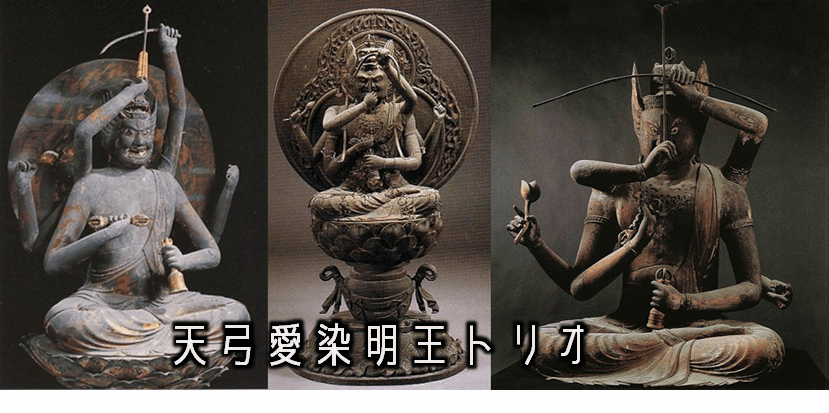

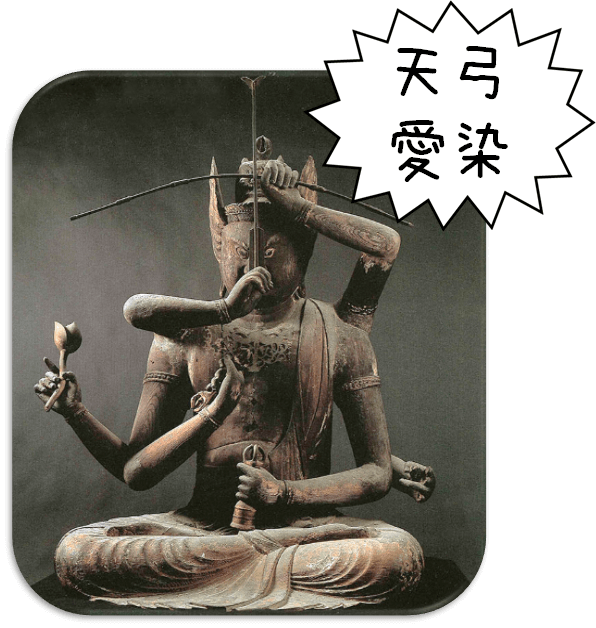

天弓の愛染明王

天弓と矢は人々に正しい道を教えるための道具であり、これが愛染明王のシンボルですが、さらにもっとそれを強調したのが、「天弓愛染明王」。

顔の前で弓矢を構え、天に向かって弓をひくようなポーズの天弓愛染は「衆星の光を射るが如し」というお経に書かれている部分の再現だと言われています。天弓愛染像は、京都・神童寺、和歌山・高野山金剛峯寺そして山梨・放光寺にある3体が特に有名です。

色々な愛染明王がいることがわかったところで、成り立ちについて解説していきます。

愛染明王の成り立ち

7世紀頃に生まれた密教は、初期の仏教よりも煩悩に寛容で、大日如来や明王が信仰されます。明王は密教で生まれた仏像で大日如来の化身です。煩悩を多く持つため大日如来の教えが届かない人々を明王は救います。忿怒の形相と炎で煩悩を吹き飛ばしてしまうのです。

その中にあって、愛染明王は密教では愛欲や性欲に対するエネルギーを利用して悟りに至ろうという別のアプローチで導く明王です。ここに仏教の水をも漏らさぬ徹底した衆生の救済精神が現れていますよね。

都合がよすぎるって? でも、この教えに救われる人は少なくないはず。

現に、愛欲・金銭欲・権力欲とは無縁ではなかった、武士や遊女にも高い支持を受けました。

戦国武将・直江兼続(なおえかねつぐ)の兜には、「愛」の文字の前立てがあることで有名ですが、これは愛染明王から取ったとする説もあるそうです。

この愛染明王ですが、梵字や気になるご利益について紹介していきます。

ご利益はもちろん…

愛染明王の真言と梵字・ご利益について

愛染明王を表わす梵字はこれです。

「ウン(ウーン)」と読みます。

少し長いですが、「オン・マカラギャ・バザロウシュニシャ・バザラサトバ・ジャクウン・バンコク」というのが真言となります。

愛染明王のご利益

愛欲に染まっていても悟りの境地へと繋いでくださる唯一の明王、愛染明王。良縁成就、結婚成就、夫婦円満などのご利益があるとされます。

愛染明王グッズの通販

今では本格的な愛染明王の仏像を自宅におまつりすることもできてしまいます。

イSムシリーズの愛染明王は奈良の秘仏・西大寺の愛染明王をモデルとし、鎌倉彫刻の凛々しい姿を忠実に再現しています。

この愛染明王を部屋まつって恋愛成就を願って真言を唱えるもよし、インテリアとしても部屋にマッチします。

.

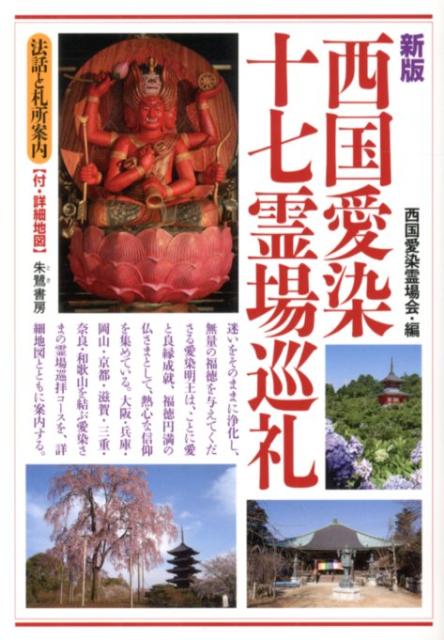

愛染明王めぐりをしてみよう

このように愛の力にあふれ、良縁成就・夫婦円満なども期待ができる愛染明王を

ぜひともお参りしたくなってきますよね。

実は日本には愛染明王をまつる寺院が集結し

愛染明王めぐりができる「西国愛染十七霊場」というものが存在します。

西日本を中心に17のお寺で編成されています。

「愛染明王の力に近づきたい!」って人は

すべて巡ったら愛染明王の力に近づけるかもしれませんね。

また仏像リンクではこの愛染明王を祀る西国愛染十七霊場をGoogleマップにマッピングをした

西国愛染十七霊場マップを無料配布しております。

方法は下のLINE「友だち追加」ボタンをクリックいただき

仏像リンクのLINE@を友だち追加、トークルームで「愛染明王」とメッセージを送ってください。

自動返信でマップが送られます

まずは↓にあるLINE「友だち追加」のボタンをクリックして登録スタート!

※パソコンでご覧の場合は表示されるQRコードをスマホで読み取ってください

代表的な愛染明王

愛染明王の造像例はあまり多くありません。もしお寺にいって愛染明王と出会ったらそれはラッキーといえるかもしれません。愛染明王の力をもらいたい人はぜひこちらを参考に愛染明王さまを訪ねてみてください!

奈良・西大寺愛染堂/秘仏・愛染明王坐像【重文】(鎌倉時代)〈善円作〉

引用:日本の仏像より

引用:日本の仏像より

聖武天皇が平城京に東大寺を創建したのに対し、娘である称徳天皇の勅願によって創建されたのが西大寺。その西大寺の愛染堂の本尊として祀られているのが秘仏・愛染明王です。

秘仏ですから、特別公開の時にしか拝観することはできません。西大寺の愛染明王坐像は、西大寺中興の祖・叡尊(えいそん)の意を受けて仏師善円(ぜんえん)が制作しました。秘仏として祀られていたため、今も全身に赤い彩色が残されています。像高は約30cmと小ぶりの像ですが、存在感があります。明王らしく、髪を逆立て、目を見開いて口を大きく横に開いた怒りの表情です。全体がとても整った印象があり、怒りの中にも上品さを感じさせる明王です。

開帳期間:秋季と冬季にご開帳があります。

(参考)10月25日 ~ 11月15日、1月15日 ~ 2月4日

※2021年5月時点の情報です。詳細はお寺までお問い合わせください。

山梨・放光寺(ほうこうじ)/愛染明王坐像(天弓愛染)【重文】(平安時代)

図録より

図録より

放光寺は1184年に源平合戦で功績をたてた安田義定が一ノ谷の戦いの戦勝を記念して創建した寺院です。のちの時代に兵火を受けて全焼したのですが、この寺院の愛染明王が祀られているお堂は16世紀半ばから後半にかけて再建されたものです。

注目は、こちらの愛染明王が日本に三体しかないという天弓愛染明王のうちの一体だということ。そしてこれが日本最古の天弓愛染明王像だということ。

この像は、天に矢を向けて顔の前で矢をつがえるスタイルです。角度をいろいろ変えてお顔の表情を見てください。怒りの表情はさほど激しくはありません。それでも畏怖を感じさせる印象的な像。

像高90cm弱の彩色像で、戦火を受けた影響か色はほとんど剥落してしまっています。

脚部をくるむ衣の様子は優美で、隣の大日如来像と共通することから、おそらく大日如来像と同時期の12世紀後半に大日如来と同様京都の工房で熟練した仏師によって造像されたと考えられています。

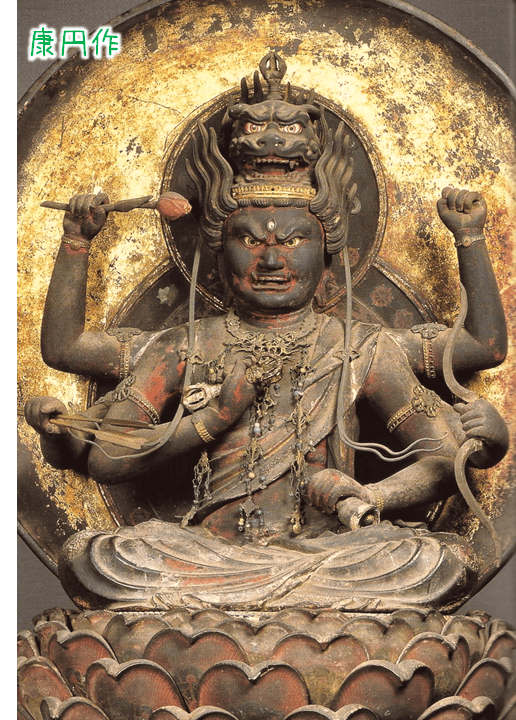

京都・神護寺/愛染明王坐像【重文】(鎌倉時代)〈康円〉

日本の仏像より

日本の仏像より

神護寺は、京都市右京区高雄にある高野山真言宗の寺院で、和気清麻呂による開基です。こちらの寺院の愛染明王像は、現在は東京国立博物館に寄託されています。

この像を制作したのは湛慶の後継者である康円。康円は運慶の孫です。康円の最晩年といえる69歳の時の作品であるということが、台座の銘文から判明しています。

彩色や装飾金具、光背や台座に至るまで保存のよい像です。顔立ちの力強さ、すこしぽっちゃり気味の顔つきや体型など、運慶の作風と共通する部分がありますが、像高39.7cmと小ぶりな像であり、かつ細部や装飾の精巧な出来映えが、鎌倉彫刻後半期の工芸的傾向が見られます。

【書籍紹介】明王のことをもっと知りたくなった時には…

ここでは今回紹介した明王以外にもより深く仏像について学ぶことができる書籍・DVDをご紹介いたします。どれもわかりやすく書かれている初心者~中級者向けの本ですので、お気軽にお読みいただけるかと思います。

読むだけで不動明王から力をもらえる本

「あなたを見捨てません、どんな時も味方でいてくれます。」という不動明王を具体的に、拝み方の流れやお経なども紹介されていて信仰する時の入門書として安心して読める内容になっています。

(画像クリックでAmazonへリンクします)

明王像のすべて (エイムック 2768)

その名の通り様々な不動明王紹介して不動明王の知識が網羅的に理解できる本です。

写真もカラーのものが多くて読みやすく、たのしく不動明王が学べる本です。

(画像クリックでAmazonへリンクします)

近畿三十六不動尊巡礼

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県からなる近畿地方の不動明王霊場である近畿三十六不動尊巡礼のガイドブック。

不動明王のことを知って、ぜひ巡ってみたいと思った方はぜひこれを持って不動霊場を巡ってみましょう!

(画像クリックでAmazonへリンクします)