軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)の名前を知る人は多くないかも知れません。そんなあなたのためにお話しすると、この明王はとっても密教な明王さまなんです。だって、悟るために性的エネルギーをつかっちゃおうなんて、フリーダムな発想は大胆な密教ならでは。しかもこの明王はもともと女神で、性転換したとか・・・。

なになになに? 一体どうなっちゃっているのか、ちょっとそのあたり調査の必要がありそうですよね!

軍荼利明王の主な働き

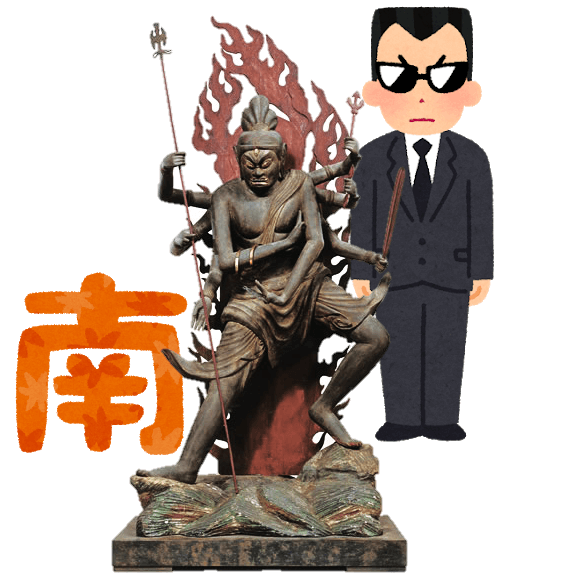

軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)は、密教の明王。五大明王のメンバーで、南方守護を担当します。宝生如来の化身でもあり、甘露(かんろ)軍荼利明王または吉利吉利(きりきり)明王と呼ばれることもあります。外敵から人々を守り、様々な障害を取り除くとされています。

.

軍荼利=トグロを巻いた蛇

「軍荼利・クンダリ」は古代インドの言葉で「とぐろを巻いた蛇」という意味です。蛇の毒によって煩悩を払い、打ち砕くのが軍荼利明王。同時に蛇は煩悩の象徴でもあります。軍荼利明王は煩悩を排除するために、人体に内在するという生命エネルギーつまり性的なエネルギーを使うといいます。

この性的エネルギーのことをクンダリニーといい、シヴァ神に力を与える女神でもあります。そして、そのエネルギーを目覚めさせて、身体の中を通して上昇させ、シヴァ神のいる頭頂部にそのエネルギーが到達した時に人は解脱できると考えられています。これを行うために座禅やヨガが有効なんだそうです。こんな大胆なプロセスは密教ならではですね。

毒を持つ蛇に代表される煩悩を、その毒のエネルギーで破壊するという、毒を以て毒を制すという蛇とは切っても切れない関係のある明王さま、それが軍荼利明王です。

軍荼利明王の見た目

日本の仏像

日本の仏像

軍荼利明王は怒りに満ちた表情をしています。これを忿怒(ふんぬ)の形相と言い、その怒りは背後の炎や逆立つ髪の毛にも表現されています。煩悩に満ちた人々を叱って正しい道へ導く明王のスタイルです。

それらを含め、軍荼利明王の特徴をまとめると以下のようになっています。

軍荼利明王の特徴

・ヘビが全身に巻き付いている

・一面八臂(顔1つ、腕8本)、顔の目は3つ

・忿怒の表情

・軍荼利独特の軍荼利印(2本の腕の親指と小指を曲げて正面でクロスする)を結ぶ

・青い身体

・煩悩を払うための武器(金剛杵、金剛鈎、三叉戟、輪、羂索など)を持つ

・踏割蓮華(ふみわりれんげ)という二つにわかれた蓮華座に片足ずつのせて立つ

・焔髻(えんけい/炎のように逆立った髪の毛)と火焔光背(かえんこうはい/像の背後の炎)

何と言っても軍荼利明王のユニークな特徴は、全身にからみつく蛇と、胸の前で腕をクロスさせる軍荼利印でしょう。それが軍荼利明王を見分けるポイントとなります。

軍荼利明王の成り立ち

軍荼利明王の成立は明王の中では古い方だと考えられています。7世紀頃には登場していました。

軍荼利明王の語源となるサンスクリット語「Kundali(クンダリニー)」は、ヒンドゥー教の女神で、一種の夜叉とも考えられています。この女神はシヴァ神に力を与える存在であり、身体の中の潜在エネルギーであり性的エネルギーのことでもあります。

このエネルギーが解脱に必要となるパワーだということで、クンダリニーという女神と解脱の考え方が仏教に取り入れられたのです。そして、日本に伝わる途中過程の中国で女神だったクンダリニーはなぜか性転換をして、男尊の軍荼利明王となったと言われています。詳しい転換の経緯ははっきりしませんが、軍荼利明王のルーツが女神だったことは分かっています。

軍荼利明王の真言と梵字、ご利益

この文字が軍荼利明王を表わす種字です。「ウン」と読みます。

真言は「オン・アミリティ・ウン・パッタ」。

軍荼利明王には煩悩除去、息災延命のご利益があるとされています。

忿怒の形相の明王のパワーと蛇の毒による煩悩を滅却させる力で、人の煩悩や悪行といった自分自身に内在する障害を排除します。

軍荼利にはもう一つ意味があり、それは「甘露(不死の霊薬)を入れる壺」という意味です。その壺に入った霊薬(アムリタ)を飲めば不死を与える、ということから、息災延命といった病や事故など外的な障害も排除するご利益があるのです。障害を排除する、ということは自然に良いことが増えるわけで、そのため軍荼利明王には増益といったご利益もあるとされています。

軍荼利明王の主な例

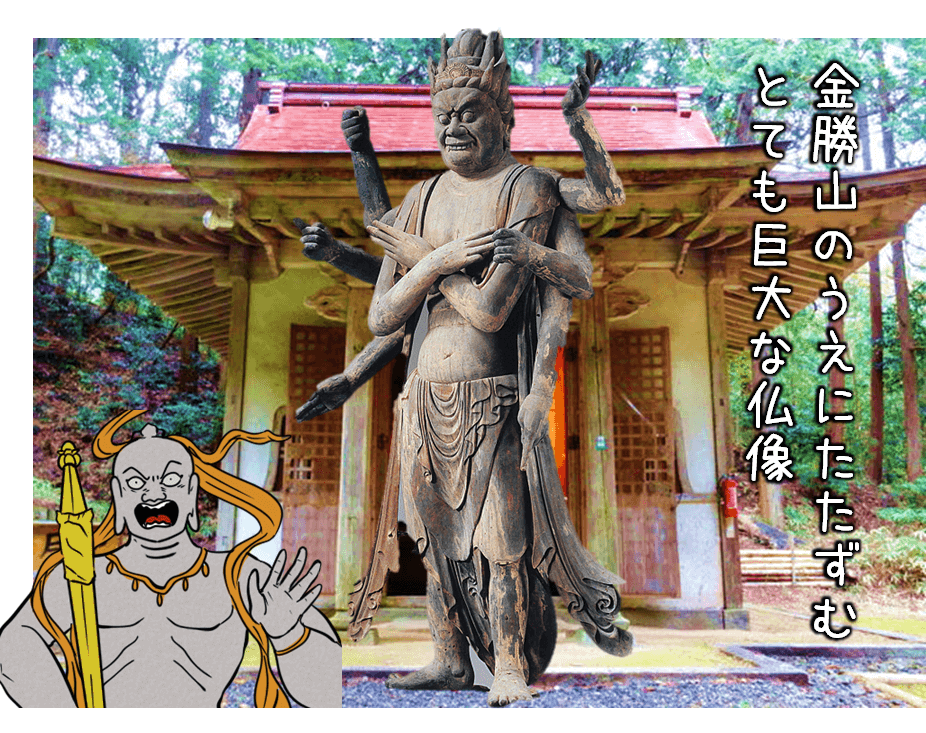

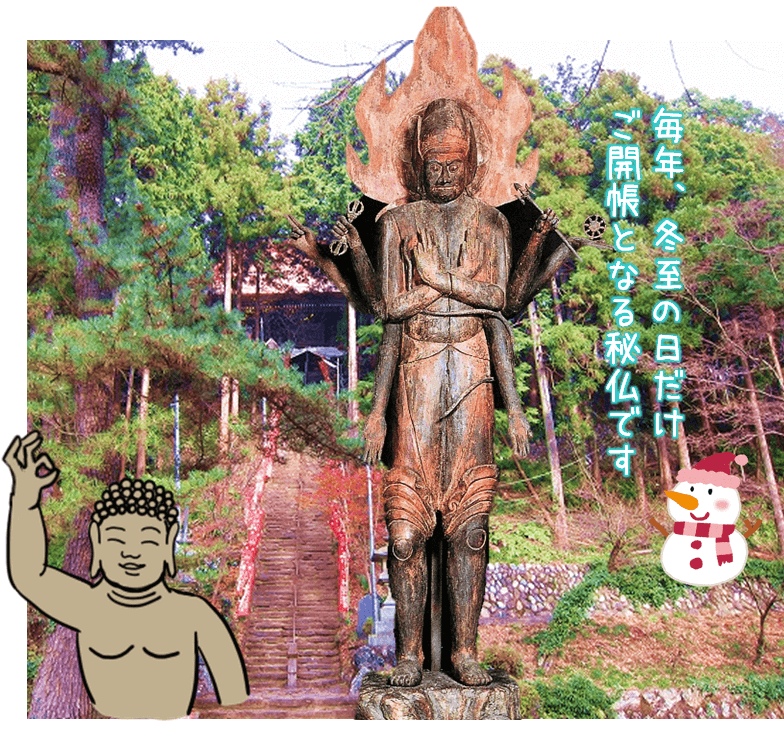

滋賀・金勝寺二月堂/軍荼利明王立像【重文】(平安時代)

金勝寺(こんしょうじ)は、滋賀県栗東市荒張にある天台宗の寺院です。さ

門を入って右側の二月堂に大きな軍荼利(ぐんだり)明王立像が安置されています。像高は約3.6メートルあり、堂の中で大きく感じられます。

軍荼利明王は不動明王を中心とする五大明王のうち南方に配される仏ですが、ここでは独尊として祀られています。

丸い目玉を目立たせるように目を見開き、歯を剥き出す忿怒相。誇張は少ないながら、迫力のある表情です。8本の手のうち2本は胸で交差する軍荼利印を結んでいます。残りの6本の腕は上下左右に広がり、足元で左右に開く天衣とうまくバランスを取っています。裳や天衣(てんね)には渦巻きが刻まれていますが、これが平安前期の彫刻の特色を表わしており、数少ない軍茶利明王の古像として貴重な作品です。

埼玉・常楽院収蔵庫/軍荼利明王立像【重文】(平安時代)

常楽院(じょうらくいん)は、埼玉県飯能市にある真言宗智山派の寺院で、「高山不動(たかやまふどう)」の呼び名で親しまれています。この寺院の秘仏本尊が軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)。716年に行基菩薩によって、一根五枝の大木から五大明王像を彫刻して奉納されたのですが、後に軍茶利明王像を除く四尊が焼失したそうです。

像高228.8cmの像は一面八臂となっており、体躯は直立してほとんど動きはありません。肉付きの具合や衣文の表現は簡略であり、素朴な作風です。

秘仏ですが、冬至に開帳されます。

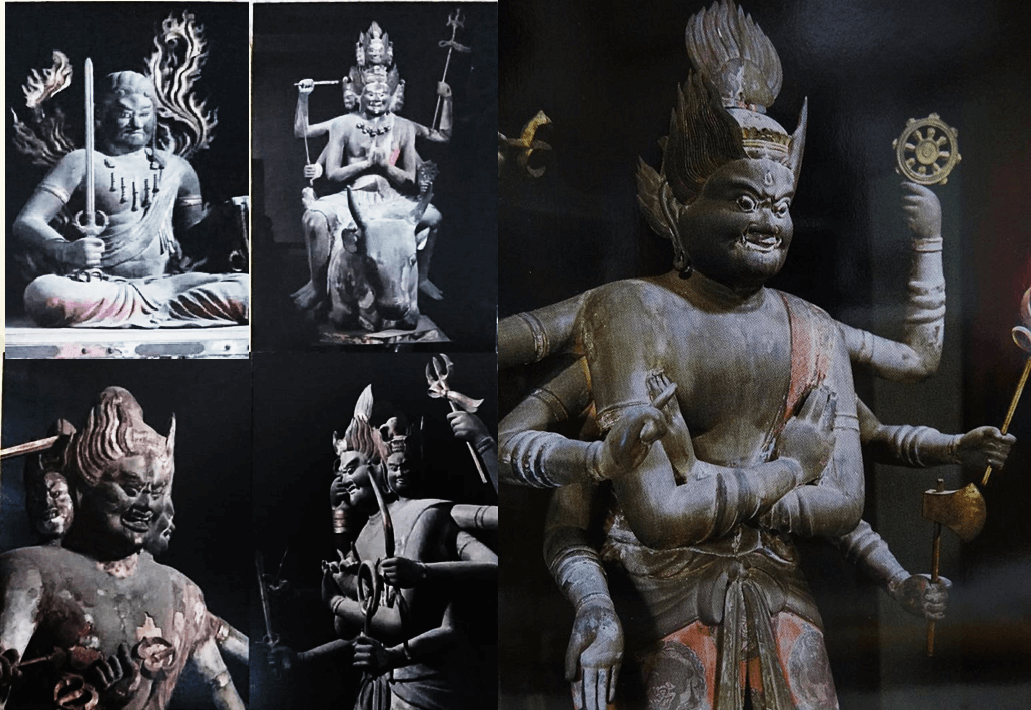

奈良県・不退寺本堂/軍荼利明王立像【重文】(平安時代)

不退寺資料

不退寺資料

不退寺は奈良市法蓮町にある真言律宗の寺院。仁明天皇の勅願を受け、平城天皇萱御所跡に在原業平が開基したと伝わることから、「業平寺」とも呼ばれます。

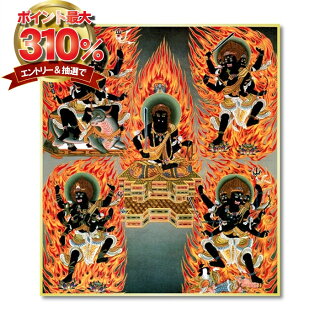

木造五大明王像として5体が一緒に本堂に安置されています。不動明王像と他の四明王像(軍荼利明王、降三世明王、大威徳明王、金剛夜叉明王)とでは造られた時代が違い、作風が異なります。前者は鎌倉時代後期、後者は平安時代後期の作と見られています。五大明王像は激しい忿怒の相を表すのが一般的ですが、不退寺の像は表情、ポーズともに穏やかにつくられているのが特徴です。

五大明王像が全て現存しているのは、奈良ではほぼ不退寺のみで、これだけの像が一堂に会するのは珍しいことです。

像高158cmの軍荼利明王は、三目八臂。8本あるうちのひと組の腕をクロスさせています。目をむいているわりには恐ろしいというよりは、童顔でかわいげのある像です。

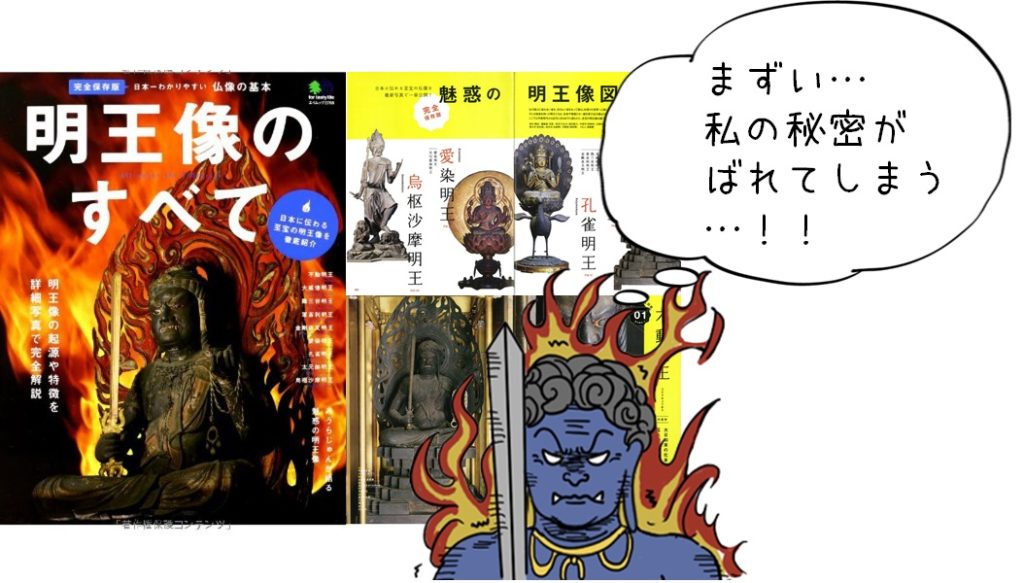

【書籍紹介】明王のことをもっと知りたくなった時には…

ここでは今回紹介した明王以外にもより深く仏像について学ぶことができる書籍・DVDをご紹介いたします。どれもわかりやすく書かれている初心者~中級者向けの本ですので、お気軽にお読みいただけるかと思います。

読むだけで不動明王から力をもらえる本

「あなたを見捨てません、どんな時も味方でいてくれます。」という不動明王を具体的に、拝み方の流れやお経なども紹介されていて信仰する時の入門書として安心して読める内容になっています。

(画像クリックでAmazonへリンクします)

明王像のすべて (エイムック 2768)

その名の通り様々な不動明王紹介して不動明王の知識が網羅的に理解できる本です。

写真もカラーのものが多くて読みやすく、たのしく不動明王が学べる本です。

(画像クリックでAmazonへリンクします)

近畿三十六不動尊巡礼

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県からなる近畿地方の不動明王霊場である近畿三十六不動尊巡礼のガイドブック。

不動明王のことを知って、ぜひ巡ってみたいと思った方はぜひこれを持って不動霊場を巡ってみましょう!

(画像クリックでAmazonへリンクします)