【不動明王の意味と起源】日本の不動明王7選、真言や梵字ご利益

仏教や仏像のことについて詳しくない人でも「不動明王(ふどうみょうおう)」の名前なら聞いたことあるんじゃないでしょうか。

不動明王さんはその名の通り「動かざること山の如し!!」つまり「不動」の姿。

とっても怖い顔で、最初であったときは正直に言うと近寄りがたい存在でした。。

でも不動明王さん、実は密教界の王の中の王、最高神である「大日如来」の化身なんだそうです!

大日如来の言うことを効かないときに登場し、愛の心をもって人々を救うために必死になっている姿なんです。

そう聞くと、怖かった不動明王さんの見方がガラッとかわって、とてもカッコいい姿に思えてきてしまいました。(チョロいぜ)

そんな頼れる仏、不動明王さんは「五大明王(ごだいみょうおう)」という明王界のスター軍団のグループリーダーもつとめています。ますますカッコいいぜ!

あまりにもかっこよすぎて人気が高まって、今では「◯◯不動」と地名になっているところもたくさんあります。(東京だと目黒不動、高幡不動などなど) みなさんのまわりにもありませんか?

今回はそんな不動明王さんの成り立ちや働き、真言や梵字、そして私のおすすめの不動明王の仏像などをご紹介していきたいと思います。

みなさん心して見てみてくださいね!

不動明王の主な働き

不動明王の梵名はアチャラ・ナータ。インドのシヴァ神の別名でもあり、「動かざる守護者」つまり「不動」と言う意味です。菩提心と呼ばれる「悟りを求めて仏道を極めるぜ!」という固く揺るぎない決心を表わしています。

目を剥いて牙を剥きだし激怒した表情が特徴的。でも、怖い顔をしているからって「戦いの仏」と誤解しないでくださいね。

不動明王はどんな障害や災難があってもそれを打ち砕き、ねじ伏せ、おとなしく仏道に従わない者に対しては、力ずくでも救済しようとする超熱血な仏さま。つまりは優しい慈悲のこころをベースにして、「心を(姿も)鬼にして」働きかけている姿なんです。

優しさからここまでの怖い顔をしているとは…

梵名には「動かない」のほかに「山」という意味があるので、山岳信仰において修験道(しゅげんどう)に励む山伏の守護者ともされています。

こんな怖い顔の仏さまですが「お不動さん」なんて呼ばれて親しまれてもいます。

そんな不動明王の正体は、、、?

不動明王の正体!それは大日如来

実は不動明王は大日如来の化身。密教のトップの大日如来が「このままの穏やかな姿では話しにならーん!!」と一筋縄ではいかない衆生を教化するために忿怒相に変身したんです。

学校の生徒の中には、いくら先生が正しいことを言ってもその話を聞き入れない子供たちもいますよね。そんな子供たちには怒った顔で厳しい口調で指導する必要があります。大日如来がその役割を果たすために不動明王となりました。

不動明王の厳しさというのは心の中に愛を持ち、人々が間違った道に行かないように正しい道に人々を導いていく心を持って指導します。そんな存在が不動明王であり大日如来の教えなのです。

不動明王の真の姿、大日如来についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

不動明王率いる五大明王チーム

不動明王は五大明王のリーダーとなって降三世明王(ごうざんぜみょうおう)、軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)、大威徳明王(だいいとくみょうおう)、金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)らと共にチームを組んでいます。

五大明王の他メンバーのそれぞれの役割をかんたんに紹介していきますね。

大威徳明王(だいいとくみょうおう)

五大明王とは、仏教における五体の守護神のことを指します。この中の1人、大威徳明王は、六本の足を持ち、座った牛に乗っている姿で描かれることが多いです。牛に乗る姿は、他の明王と比べて特徴的なので、見分けやすいとされます。

西の方角を守る役割を持ち、文殊菩薩の力で怨霊を退治したとされる伝説があります。また、大威徳明王という名前の意味は「閻魔のような死の神を倒す者」ともいわれています。

日本の京都には、この大威徳明王に関連する祭りとして、夏の風物詩「祇園祭」があり、その起源ともされています。八坂神社で行われるこの祭りは、京都の夏の風物詩として多くの人々に親しまれています。

関連記事はこちら

軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)

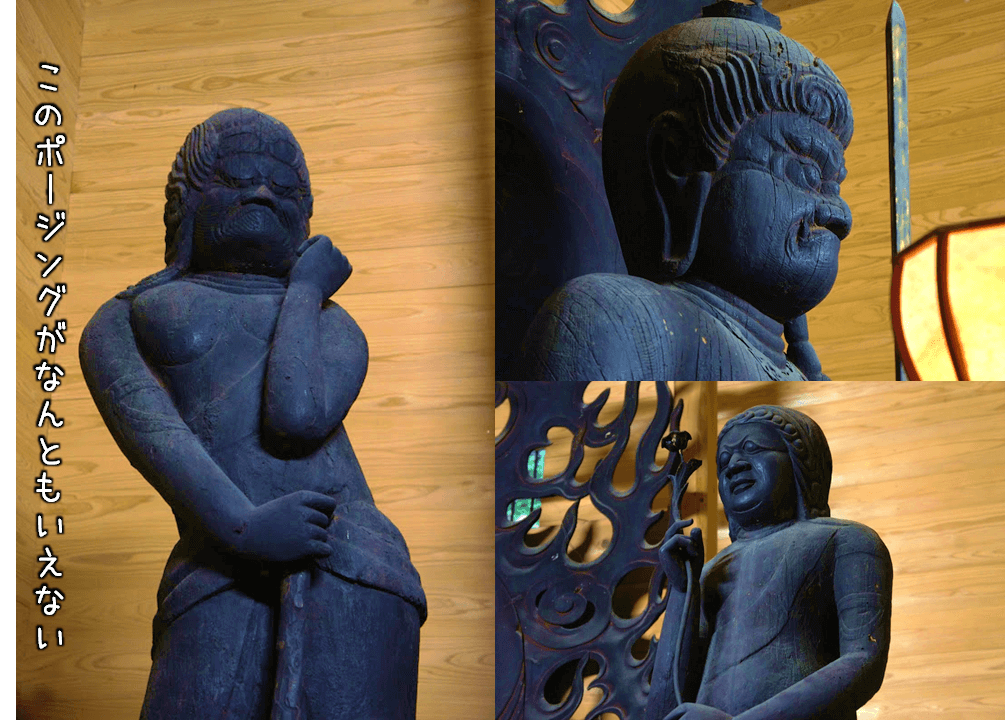

軍茶利明王は、南の方角を守る役割を持っています。「ぐんだり」とは、古代インドの言葉で「とぐろを巻いた蛇」という意味があります。つまり、この明王の体には蛇が巻きついているという特徴があります。さらに、胸の前で腕を交差させている独特の「軍荼利印」というポーズがあり、これも彼を特定しやすいポイントとなっています。

軍茶利明王の起源や背景については明確にはわかっていませんが、五大明王の中でも独立して祀られることがよくあります。また、山の上などに大きな像として奉納されることが多いという共通性も持っています。

- 軍茶利明王は、単体であっても、その強力な力によって、あらゆる災厄を払い、人々を守ることができると信じられていたため。

- 軍茶利明王は、他の明王と比べて、独自の特徴や信仰が強いため。

関連記事はこちら

降三世明王(ごうさんぜみょうおう)

五大明王の中で東の方角を担当しているのが降三世明王です。降三世明王の足下には2人の人間が踏みつけられているように見えます。これは ヒンドゥー教のシヴァ神とそのお后であるウマーが踏みつけられています。これは大日如来の命によって言うことを聞かない 2人神々を仏教へ改宗させたという逸話から、その力を見せつけるために踏みつけています。なお降三世明王によって仏教に取り入れられたシヴァ神は七福神のうちの一人「大黒天」として皆さんも馴染みのある商売繁盛・福徳の仏になりました。

関連記事はこちら

金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)

金剛夜叉明王はダイヤのような固さと力で雷のようにどんな障害をも貫く聖なる力を持つ神と言われ、北の方角を守る明王と言われています。3つの顔と6本の腕を持っていて蓮華の花に片足ずつサーフィンのように軽快に乗っている姿が特徴的です。 五大明王を見たときに軽快なポージングをしている明王がいたらそれは金剛夜叉明王かもしれません。

関連記事はこちら

不動明王の見た目の特徴、見分け方

密教の明王像は、多面多臂(多くの顔と腕を持つ)の迫力あるすごい姿が特徴ですが、不動明王は例外で、顔が一つで腕も二つ、まるで普通の人間のようですね。その姿は他の五大明王とは異なります。右手には煩悩(心の迷いや欲望)を断ち切る「宝剣(ほうけん)」を持っていて、左手には「羂索(けんさく)」と言い、人々の悪しき心を束ねて正しい道に導く縄(なわ)を持っています。また、体色は醜く暗い青黒。この色は「どぶ泥の色」とも称され、私たちが持つ心の迷いの中から救おうとする意味が込められています。

不動明王の頭の上には蓮華があり、怒って乱れる髪の毛は一本にまとめて左肩にかかっています。彼の身に付けている法具は少なく、シンプルな装い。背中には「迦楼羅焔(かるらえん)」という炎を背負っており、これはインド神話の巨大な鳥・迦楼羅が変化したものです。その炎を背に、怒りの表情で岩の上に座る姿は、あらゆる人々を救うための不動の決意を表しています。

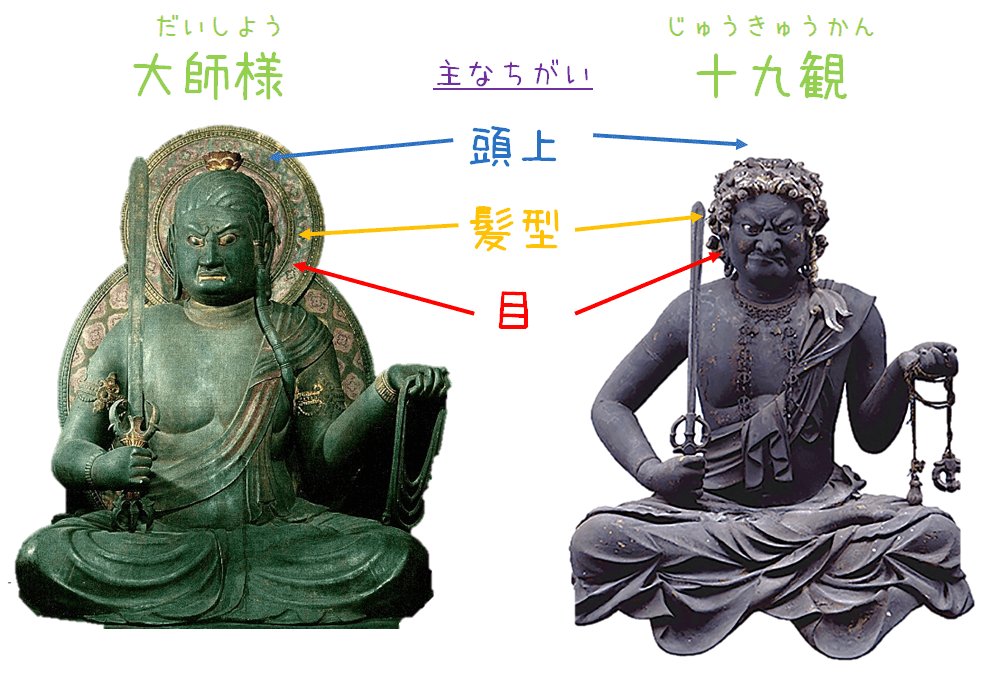

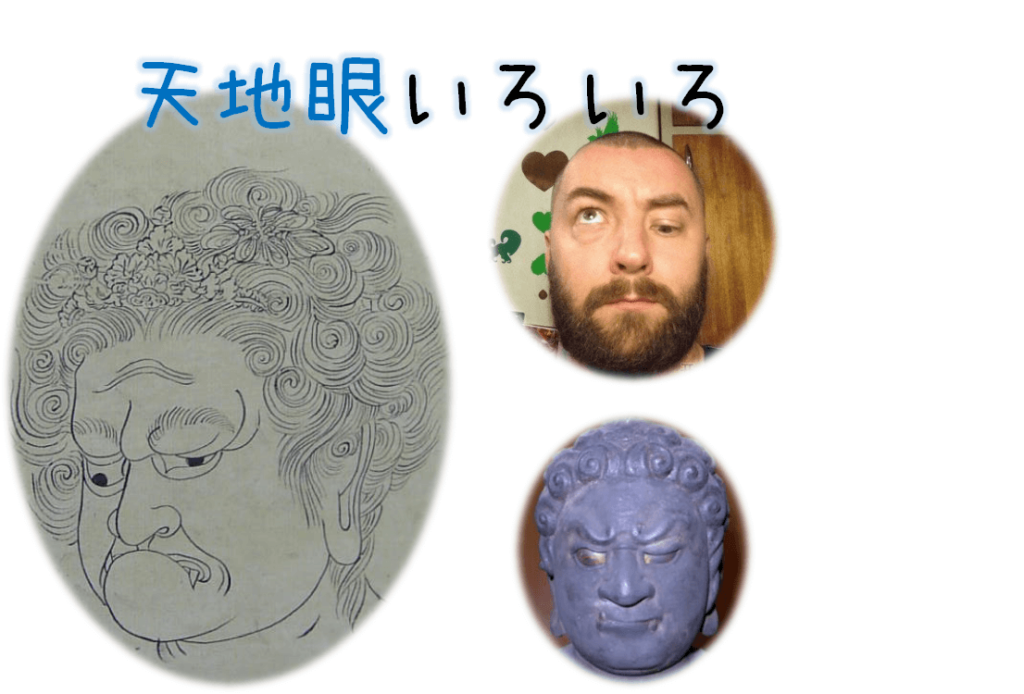

また、不動明王の外見は時代が経つにつれて変化してきました。平安時代初期の彼の姿は、「大師様(だいしよう)」と呼ばれるもので、両目を真っ直ぐに開き、前歯で下唇を噛み、牙を下に向けるなど、実物に近い表情でした。 しかし、10世紀になると、天台宗の僧侶・安然(あんねん)らが不動明王のイメージをより親しみやすくするため、「不動十九観(ふどうじゅうきゅうかん)」という19の特徴的なビジュアルイメージのポイントを19個決めちゃったのです。このガイドラインに基づいて制作されるようになったため、右目を大きく開き、左目を細める「天地眼」や、右の牙を上、左の牙を下に向けるなど、一定の特徴が現れるようになりました。

もし機会があれば、初期と後期の不動明王の彫像を見比べてみると面白いでしょう。

不動明王が手に持つ剣(倶利伽羅龍剣)の意味

不動明王が手に持つ剣は倶利伽羅剣(くりからけん)と呼ばれていて、本来は剣に龍が巻きついて 炎を纏ながら龍が剣を飲み込もうとしている姿をしています。不動明王は倶利伽羅竜剣で人々の煩悩や邪気を断ち切るという不動明王の働きや、力強さの象徴とされていますが、倶利伽羅龍剣はそれだけではありません。倶利伽羅龍剣そのものが神格化され、不動明王の象徴そのものとすることもあり、お寺の中では この倶利伽羅龍剣が単体で祀られているところもあります。その場合は 倶利伽羅剣=不動明王と考えていただければと思います。

仏教において龍は水の神のシンボルです。その龍が炎をまとって剣を飲み込む姿は、自然の力そのものを彷彿とさせるようです。

この倶利伽羅龍剣で有名な像があるのが大分県にある小武寺です。小武寺の収蔵庫には平安時代の木造の倶利伽羅龍剣像が安置されています。像高178cm榧の一木造りで作られている仏像です。

なお龍が巻きついていないオーソドックスな剣は三鈷剣(さんこけん)と言われています。

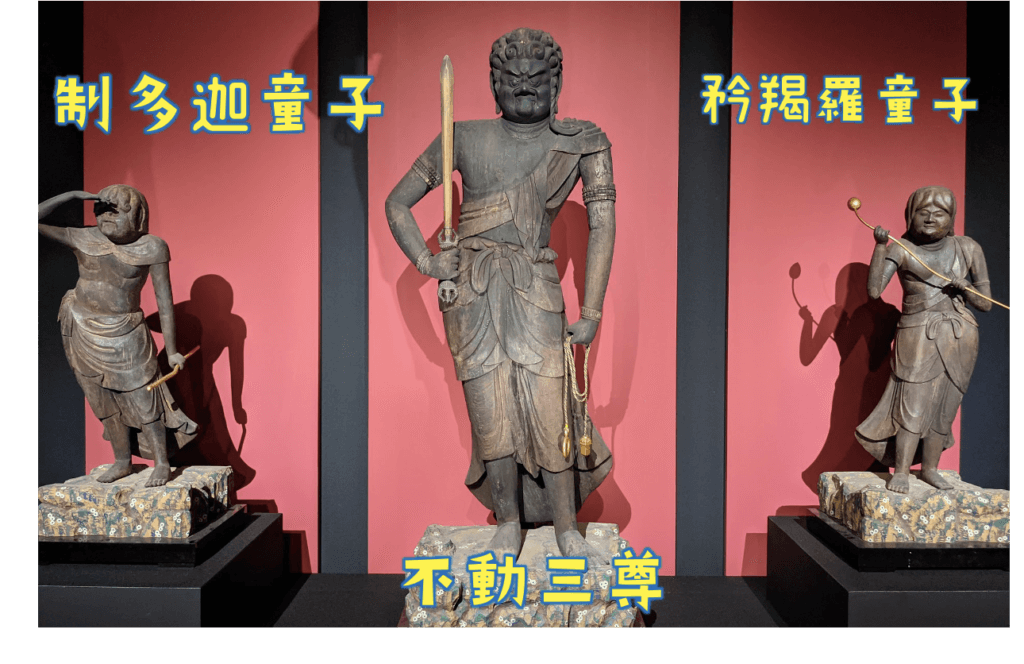

不動明王と一緒にいる仏さま、不動三尊、不動八大童子

不動明王が八大童子と呼ばれる眷属(けんぞく/従者)を従える場合があります。

不動明王の子分のような少年グループです。そのメンバーは、

①矜羯羅童子(こんがらどうじ)

②制吒(多)迦童子(せいたかどうじ)

③慧光(えこう)童子

④慧喜(えき)童子

⑤阿耨達(あのくた)童子

⑥指徳(しとく)童子

⑦烏倶婆伽(うぐばが)童子

⑧清浄比丘(しょうじょうびく)

です。

また、不動明王は八大童子のうちの矜羯羅童子と制吒(多)迦童子を明王の左と右(つまり向かって右と左)を従えた不動三尊像の形式で表現されることが多々あります。またさらにメンバーの増えた三十六童子を祀る場合もあります。

矜羯羅童子はちょっと小心で従順な性格だと言われています。童顔で合掌しながら不動明王を一心に見上げているのが矜羯羅童子(こんがらどうじ)。颯爽としながらもちょっときつい表情の悪戯小僧っぽい感じが制吒迦童子(せいたかどうじ)。これを知れば見分けられやすくなりませんか?

不動明王の成り立ち

インドで発祥し、中国を経由して日本にやってきた不動明王。この不動明王を日本に伝えたのはあの空海(弘法大師)です。

彼が唐から密教を伝えた際に、不動明王の図像が持ち込まれたと言われています。インドや中国では造像された不動明王が意外と少ないのですが、日本では密教の流行に従って盛んに作られました。眷属の八大童子については、もともとのサンスクリット経典には見られず、中国で考案されたものが伝わってきたとされています。

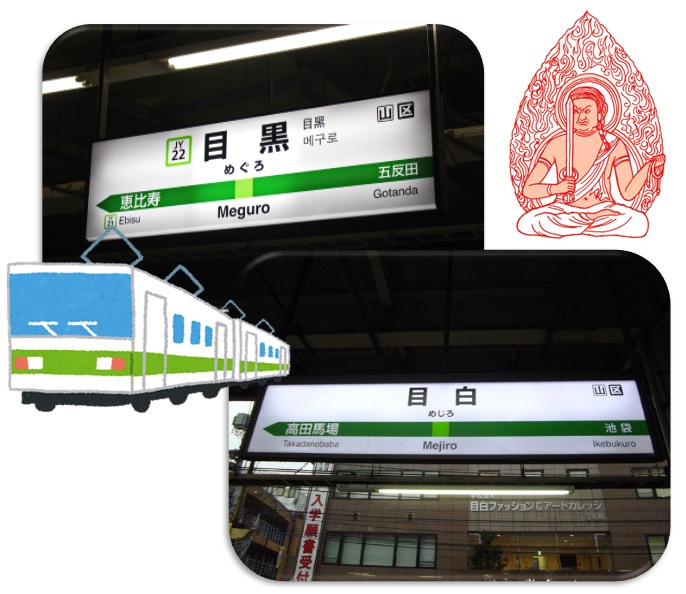

山手線の駅名に不動明王が関わっている?!江戸五色不動

東京には、特定の駅名に古くからの歴史的背景が隠されています。

皆さんは山手線の「目黒駅」と「目白駅」をご存知ですよね。初めて聞くと、これらの駅名が不動明王という宗教的な存在と関連しているとは思えないかもしれません。しかし、実は「目黒」と「目白」は、「目黒不動」と「目白不動」という、不動明王を祀るお寺に由来して名付けられたのです。

驚くことに、これらの色を持つ名前の不動明王は「目黒」「目白」だけでなく、「目赤」「目青」「目黄」も含まれています。しかし、これらの色は不動明王の体や目の色を示しているわけではありません。実はこれらの色は、方角を示すものとされています。

この背景には江戸時代の物語があります。当時、現在の皇居である「江戸城」を中心として、江戸の町の安全と繁栄を願い、城の周りに「江戸五色不動」と称する六ヶ所の不動尊が設置されました。この時期、方角を色で示すという習慣があったのです。ちなみに、「目黄不動」は2箇所に存在します。

この伝統に従い、五つの方角の不動明王がそれぞれ「目黒」「目白」「目赤」「目青」「目黄」と名付けられました。そして、この中から「目黒」と「目白」は、現在の山手線の駅名として、長い時間を経ても私たちの生活の中に残り続けています。

.

江戸五色不動の地図

関東三十六不動霊場めぐりをしてみよう

関東地方での有名な不動不動明王巡りの一つに「関東三十六不動霊場」というものがあります。これは第1番である神奈川県伊勢原市の大山不動尊を最初にして、神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県 合計36箇所の寺院を巡ります。

※第1番からスタートしなければならないというワケではありませんのでご安心ください!

関東三十六不動霊場の中のお寺には、関東の人にとっては有名な、川崎大師や高尾山にある薬王院 、高幡不動、成田山新勝寺など有名なお寺もたくさんあります。

| 第1番 | 大山不動尊 | 雨降山 大山寺 | 伊勢原市大山724 |

| 第2番 | 清瀧不動尊 | 大雄山 道了尊 | 南足柄市大雄町1157 |

| 第3番 | 野毛山不動尊 | 成田山 延命院 | 横浜市西区宮崎町30 |

| 第4番 | 和田不動尊 | 大聖山 真福寺 | 横浜市保土ヶ谷区和田2-8-3 |

| 第5番 | 日吉不動尊 | 清林山 金藏寺 | 横浜市港北区日吉本町2-41-2 |

| 第6番 | 神木不動尊 | 神木山 等覚院 | 川崎市宮前区神木本町1-8-1 |

| 第7番 | 川崎大師不動堂 | 金剛山 平間寺 | 川崎市川崎区大師町4-48 |

| 第8番 | 飯縄大権現 | 髙尾山 薬王院 | 八王子市高尾町2177 |

| 第9番 | 高幡不動尊 | 高幡山 金剛寺 | 日野市高幡733 |

| 第10番 | 田無不動尊 | 田無山 總持寺 | 田無市本町3-8-12 |

| 第11番 | 石神井不動尊 | 亀頂山 三寳寺 | 練馬区石神井台1-15-6 |

| 第12番 | 志村不動尊 | 宝勝山 南藏院 | 板橋区蓮沼町48-8 |

| 第13番 | 目赤不動尊 | 大聖山 南谷寺 | 文京区本駒込1-20-20 |

| 第14番 | 目白不動尊 | 神霊山 金乗院 | 豊島区高田2-12-39 |

| 第15番 | 中野不動尊 | 明王山 宝仙寺 | 中野区中央2-33-3 |

| 第16番 | 目青不動尊 | 竹園山 教学院 | 世田谷区太子堂4-15-1 |

| 第17番 | 等々力不動尊 | 瀧轟山 満願寺別院 | 世田谷区等々力1-22-47 |

| 第18番 | 目黒不動尊 | 泰叡山 瀧泉寺 | 目黒区下目黒3-20-26 |

| 第19番 | 目黄不動尊 | 牛宝山 最勝寺 | 江戸川区平井1-25-32 |

| 第20番 | 深川不動尊 | 成田山 深川不動堂 | 江東区富岡1-17-13 |

| 第21番 | 薬研堀不動尊 | 薬研掘 薬研堀不動院 | 中央区東日本橋2-6-8 |

| 第22番 | 浅草寿不動尊 | 阿遮山 寿不動院 | 台東区寿2-5-2 |

| 第23番 | 橋場不動尊 | 砂尾山 不動院 | 台東区橋場2-14-19 |

| 第24番 | 飛不動尊 | 龍光山 正寶院 | 台東区竜泉3-11-11 |

| 第25番 | 皿沼不動尊 | 皿沼山 永昌院 | 足立区皿沼1-4-2 |

| 第26番 | 西新井大師不動堂 | 五智山 總持寺 | 足立区西新井1-15-1 |

| 第27番 | 川越不動尊 | 成田山 本行院 | 川越市久保町9-2 |

| 第28番 | 川越大師不動尊 | 星野山 喜多院 | 川越市小仙波町1-20-1 |

| 第29番 | 苔不動尊 | 不動山 洞昌院 | 秩父郡長瀞町大字野上下郷2868 |

| 第30番 | 不動ヶ岡不動尊 | 玉嶹山 總願寺 | 加須市不動岡2-9-18 |

| 第31番 | 喜多向厄除不動尊 | 光岩山 岩槻大師 | さいたま市岩槻区本町2-7-35 |

| 第32番 | 厄除岩瀬不動尊 | 普和山 最上寺 | 富津市岩瀬416 |

| 第33番 | 高塚不動尊 | 妙高山 大聖院 | 安房郡千倉町大川817 |

| 第34番 | 夷隅不動尊 | 幸野山 宝勝院 | 夷隅郡夷隅町苅谷307 |

| 第35番 | 波切不動尊 | 阿舎羅山 大聖寺 | 夷隅郡大原町大原10676 |

| 第36番 | 成田不動尊 | 成田山 新勝寺 | 成田市成田1-1 |

霊場めぐりは33箇所が多いなか、なぜ不動明王めぐりは「36」なの?と疑問に思われた方も多いかと思います。

先にもご紹介しましたように不動明王には眷属として三十六童子が付き添っています。「関東三十六不動霊場」はひとつひとつの札所に童子に定められているための理由から「36不動霊場」になっていると言われています。童子は「南無三十六童子」というお経の順番の通りに各霊場に定められていて「関東三十六不動霊場」の納経をあつめると、不動尊の御仏の姿とともに童子の御仏もいただけます。

不動明王を巡るだけでなく関東のお寺を巡りたいなと思ってる方にもぴったりのコースです。不動明王に興味ある方、ご利益を得たい人はお気軽に巡ってみることをおすすめいたします!

また仏像リンクではこの不動明王を祀る「関東三十六不動霊場」をGoogleマップにマッピングをした「関東三十六不動霊場マップ」を無料配布しております。

方法は下のLINE「友だち追加」ボタンをクリックいただき仏像リンクのLINE@を友だち追加、仏像リンクのトークルームで「関東不動」とメッセージを送ってください。自動返信でマップが送られます。

まずは↓にあるLINE「友だち追加」のボタンをクリックして登録スタート!

※パソコンでご覧の場合は表示されるQRコードをスマホで読み取ってください

.

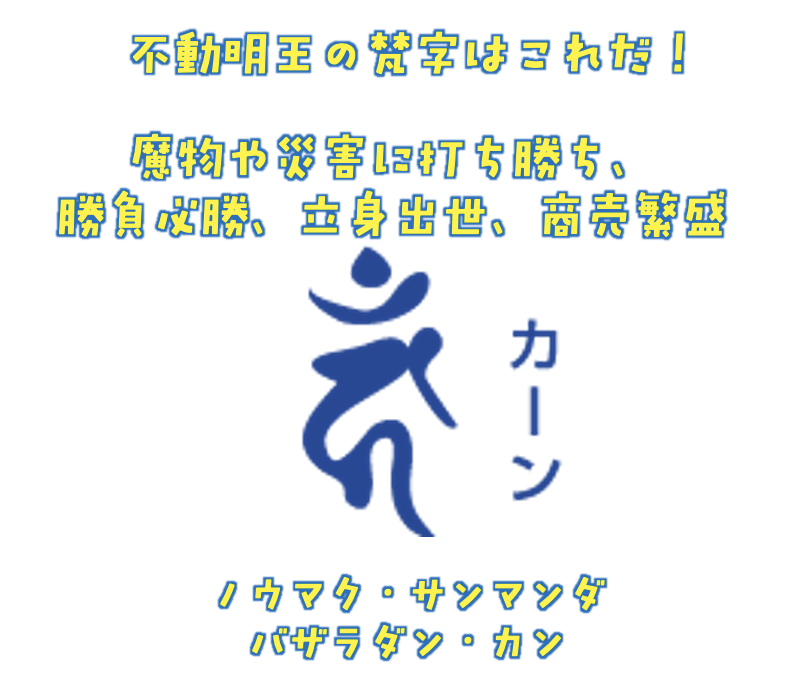

不動明王の真言と梵字・ご利益

この文字が不動明王を一字で示す梵字、種子(しゅじ)です。「カーン」と読みます。不動明王は酉年生まれの人の守護神と言われています。

その真言は「ノウマク・サンマンダ・バザラダン・カン」。真言の中ではわりと知られたものです。

不動明王のご利益

魔物や災害に打ち勝ち、勝負必勝、立身出世、商売繁盛などのご利益があると言われています。

日本の知るべき!見るべき不動明王を厳選!

ここまでで「不動明王」がどんな存在でどんな意味があるかわかっていただけたかと思います。不動明王は日本の仏教における最も尊ばれる存在の一つで、数多くの寺院にその姿が刻まれています。しかし、全ての不動明王像が同じではありません。その中でも特に印象的で、特に仏像リンクとして推したい仏像を厳選して紹介します!

日本全国の名だたる寺社から、ここにしかない独特の不動明王まで、その魅力を一緒に探っていきましょう。

京都・東寺講堂/不動明王坐像【国宝】(平安時代)

引用元:日本の仏像

引用元:日本の仏像まずは京都・東寺の2体の不動明王をご紹介しましょう。

平安京造営の際に鎮護を目的として建立された東寺。教王護国寺とも呼ばれます。その講堂と御影堂に2体の不動明王が安置されています。

講堂には仏像たちを実際に講堂内に曼荼羅のように配置した立体曼荼羅があります。大日如来を中心に五智如来、五菩薩、五大明王などが安置され、その中の五大明王の中央に安置されているのが、国宝・木造不動明王坐像。839年に造像された日本最古の不動明王像です。彩色もあざやかな赤い火焔を背負う怒りの表情の不動明王。迫力がありながら、平安初期の明王らしく怒りに込めた慈悲が感じられるようです。

京都・東寺御影堂/不動明王坐像【国宝】(平安時代)

引用元:日本の仏像

引用元:日本の仏像そして、御影堂にもある不動明王像。平安時代からこの像は触ったり手を加えたりすると「祟りのある怖い不動さま」と信じられ、誰の目にも触れられずに祀られていた厳重秘仏でした。ところが、1888年に政府の「近畿地方古社寺宝物調査」を実施した岡倉天心とフェノロサに同行したカメラマンが厳重秘仏の不動明王像の写真撮影のチャンスに恵まれました。

出来上がった奇跡の写真見た研究者たちは、すごいっ、とばかりにその文化的価値を訴え、ついに1954年に不動明王の本格的調査を実施。そして像高123cm、ヒノキ材の一木造り彩色像の不動明王坐像が、写真で予想された通りの平安時代の優作であることが判明します。秘仏だったために保存状態のよかった像は鮮やかな色彩が残されていました。

宝剣を右手に持ち、不空羂索を左手に持って、重厚で神秘的な恐ろしくも素晴らしい姿。この調査で像は平安前期の傑作として、調査後1955年2月に即座に重要文化財指定を受け、その4ヶ月後の6月に国宝としてのスピード指定を受けました。

しかし、不動明王坐像は損傷部分を修理したのち、再び厳重秘仏となるのです。その後一般に公開されたことは一度もなく、これからもご開帳される予定がないちょっと頑固な明王さま。それが、東寺御影堂の国宝・不動明王坐像なのでした。

和歌山・高野山霊宝館/不動明王・八大童子

文献コピー

文献コピー

奈良・高野山霊宝館/不動明王坐像【重文】(平安時代)文献コピー

奈良・高野山霊宝館/不動明王坐像【重文】(平安時代)文献コピー高野山は弘法大師が開創した真言密教の一大道場です。高野山霊宝館は、1921年に高野山内の貴重な文化遺産を保存展示する施設として有志者の寄付と金剛峯寺によって開設されました。

ここに重要文化財の不動明王坐像があります。金剛峯寺の伽藍不動堂の元本尊でした。左目を少し細め、口から牙が上下に出ています。膝部の流れるような衣文線が美しく表現されています。

そしてその不動明王と共に祀られている八大童子立像にも注目してください。調査によって、そのうちの2体「制多伽」、「矜羯羅」が運慶の作だと判明しています。

奈良・高野山霊宝館/矜羯羅童子立像【国宝】(鎌倉時代)〈運慶作〉文献コピー

奈良・高野山霊宝館/矜羯羅童子立像【国宝】(鎌倉時代)〈運慶作〉文献コピー矜羯羅童子の少しあどけないような表情、そして制多伽童子の凜々しい表情はさすが運慶、ほれぼれとして見てしまいます。八大童子全てが国宝(そのうち二体は八大童子・付属という形で国宝指定)。

奈良・高野山霊宝館/制多伽童子立像【国宝】(鎌倉時代)〈運慶作〉文献コピー

奈良・高野山霊宝館/制多伽童子立像【国宝】(鎌倉時代)〈運慶作〉文献コピー岡山・勇山寺/不動三尊像【重文】(平安時代)

岡山県の真庭市の勇山寺にある不動明王坐像、不動三尊像です。とても大きな仏像で迫力があります。すぐ間近で拝見させていただけるので、おもいっきり迫力を味わうことが可能。さらにに制多迦童子のポージングが何とも言えないキュートな仕草をしていて心を奪われてしまいます!遠方&予約拝観ということでちょっとだけハードルは高いのですが、一見の価値ありですので、ぜひ岡山へお出かけの際には一度、勇山寺さんに相談してみてください。

関連記事はこちら

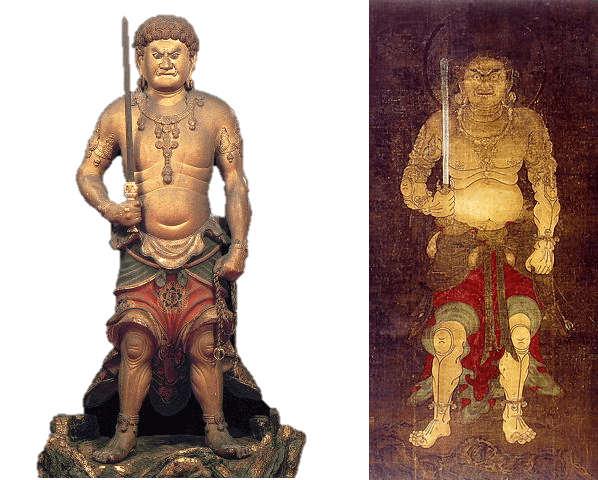

滋賀・園城寺/不動明王立像(黄不動)【重文】(鎌倉時代)

※【仏画】滋賀・園城寺/金色不動明王画像(黄不動)【国宝】(平安時代)

引用元:文献コピー

引用元:文献コピー滋賀県大津市にある園城寺、通称三井寺。ここに絵の黄不動と彫刻の黄不動があります。

右画像の黄不動は園城寺の秘仏、国宝・金色不動明王画像(黄不動尊)。通常の青黒い肌ではなく、珍しい全身が黄色の不動明王立画像は縦178.2cm、横72.1cm。不動明王を単独で描いたものとしては現存最古の平安初期の作です。

冬の山中で修行をしていた僧の円珍の前に彼を守っているという「魁偉奇妙(かいいきみょう)」な「金人(きんじん)」が出現。それを絵にしたものなのです。条帛(じょうはく/上半身につける細長い布)を付けず、天を向く二牙を持ち、両目をかっと見開く表情です。

円珍が実際に感得(かんとく/感じて会得すること)したときの突然の登場を表現しているので、黄不動は何もない虚空に立っています。

左画像にあるもう一つの黄不動は鎌倉期に作られた木造彩色の重要文化財・不動明王立像(黄不動)。像高159.8cm。秘仏画像である黄不動を彫刻として忠実に再現した作品です。大師堂の厨子内に安置されており、こちらも特定の修行をした僧侶のみに拝観が許される秘仏となっています。

富山・日石寺/不動明王坐像(磨崖仏)【重文】(平安時代)

北陸地方の富山県、大岩山日石寺(にっせきじ)の不動明王は一見の価値ありです。

みなさんも心震える体験ができると思います。

日石寺の名物(名仏)は、なんといってもど迫力の大岩の岩肌に彫られた大きな不動明王(磨崖仏)本尊。

地元の方々より「大岩のお不動さん」と呼ばれとても人気があります。

不動明王とその両脇の二童子像は平安時代中期~後期の作で正面の壁に見る形で造られた本堂の中央に座ると、

ろうそくの灯りに照らされた不動明王が厳しい顔で見下ろしてきます。

自然に気持ちが引き締まり凛として落ち着いた気持ちになってきます。

この不動明王三尊は立山・剱岳の神の本地仏(ほんじぶつ)と言われていて

奈良初期の名僧「行基」の作とつたわっています。

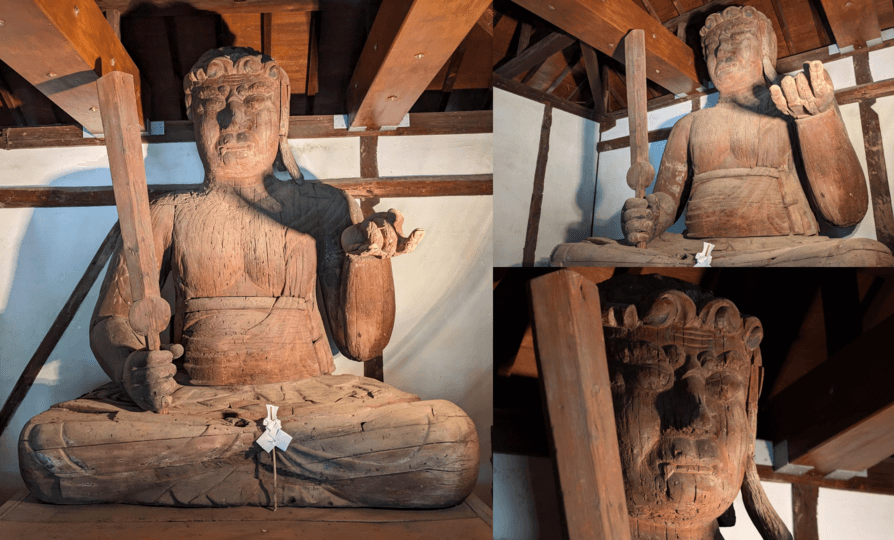

山梨・立川不動堂/不動明王坐像【県指定】(平安時代)

山梨県笛吹市の立川不動堂には、圧巻の不動明王坐像が存在します。

この不動明王坐像は、平安時代11世紀の作とされており、高さ255cm、頭部の直径が160cmの巨大な檜の一木造りです。

この像は、一見すると都会的な洗練さは少なく、むしろ野武士やバガボンドのような力強さを感じさせるデザインです。例えば、力強い表情や髪、衣服の彫刻など、細かい部分にも仏師の無骨さが感じられます。

地元の檜の木で作られたこの像は、地域の人々にとっての誇りとして長らく存在してきました。その力強さの中に、愛らしい一面も隠れており、地域の人々にとっては慰めや安心感を与えてきたと思われます。

群馬県・宮田不動尊(不動寺)/石造不動明王立像【国指定】(平安時代)

宮田不動尊(不動寺)は群馬県渋川市にあり、美しい自然に囲まれた場所です。ここには国の重要文化財にも指定されている石造の不動明王立像があります。この不動明王像は1251年に新田氏一族の里見民義によって刻まれたもので、身長は166cm、腰囲は157cmとほぼ人間サイズです。その迫力ある姿と表情は、見る者に深い印象を与えます。特に1月28日の年に一度のご開帳日には多くの参拝者で賑わいます。

【書籍紹介】明王のことをもっと知りたくなった時には…

ここでは今回紹介した明王以外にもより深く仏像について学ぶことができる書籍・DVDをご紹介いたします。どれもわかりやすく書かれている初心者~中級者向けの本ですので、お気軽にお読みいただけるかと思います。

読むだけで不動明王から力をもらえる本

「あなたを見捨てません、どんな時も味方でいてくれます。」という不動明王を具体的に、拝み方の流れやお経なども紹介されていて信仰する時の入門書として安心して読める内容になっています。

(画像クリックでAmazonへリンクします)

明王像のすべて (エイムック 2768)

その名の通り様々な不動明王紹介して不動明王の知識が網羅的に理解できる本です。

写真もカラーのものが多くて読みやすく、たのしく不動明王が学べる本です。

(画像クリックでAmazonへリンクします)

近畿三十六不動尊巡礼

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県からなる近畿地方の不動明王霊場である近畿三十六不動尊巡礼のガイドブック。

不動明王のことを知って、ぜひ巡ってみたいと思った方はぜひこれを持って不動霊場を巡ってみましょう!

(画像クリックでAmazonへリンクします)