山梨県立川不動堂の仏像-不動明王坐像を訪ねて

山梨県笛吹市の線路沿いにひっそりと佇む立川不動堂には、圧巻の不動明王坐像が鎮座しています。アクセスも良好で、誰でも気軽に足を運べる場所です。

その見事な不動明王坐像の造形、壮大な迫力が平安時代の仏像を身近に感じさせてくれます。この記事では、立川不動堂の不動明王坐像の特徴、地域社会に与えてきた影響、そしてその歴史的な背景を紐解いていきたいと思います。

不動明王坐像の優雅な美しさ、その存在が地域の人々にとってどれほど重要で、心に響くものであったのか、詳細なデータは残っていませんがその存在自体が我々に語りかけてくれるものは多く、是非知っていただきたいと思います。

立川不動堂の不動明王坐像の力強さと優しさに触れ、山梨の仏像の素晴らしさを感じていただきたいと思っております。 さあ、不動明王の奥深い魅力に一緒に迫ってみましょう。

この記事はソゾタケさん等、仏像リンクのメンバーから共有いただいた写真をご紹介しております。

立川不動堂の場所・アクセス方法

山梨県笛吹市立川不動堂は、山梨県笛吹市立川にあります。

東京方面からは、中央自動車道を利用して約2時間程度で到着することができます。

公共交通機関を利用する場合は、最寄り駅は春日居町駅で、徒歩で約15分かかります。JR中央本線の石和温泉駅で下車し、そこからタクシーを利用しても便利です。

立川不動堂の拝観方法・拝観環境・料金

拝観方法:このお堂は格子越しであればいつでも拝観することができます。格子越しではありますがその凛々しい姿、平安時代にさかのぼる不動明王を存分に感じることができるでしょう。立川不動尊は、拝観自体は自由ですが、駐車場はありませんので、公共交通機関を利用することをお勧めします。

※私は地元の方へ拝観申請を行い、地元の方の案内のもと拝観しております。

料金:拝観自体は志納

立川不動尊の歴史・由来

立川不動尊は、山梨県春日居町に位置する普済寺の境内にあります。その名前の「立川」は、室町時代にこの地を支配していた立川氏が普済寺を建立したことに起源を持つと言われています。しかし、残念ながら立川不動尊の創建時期や詳細な歴史については、明確な記録は残されていません。

古文書によれば、大宝年間(701年以前)または奈良時代に行基菩薩によって開かれ、平安時代初期には慈覚大師円仁が清和天皇の勅願により、立川不動堂を建立し、不動明王を安置したと伝えられています。

この立川不動尊は、地元の人々にとって非常に重要な信仰の対象となっており、多くの信者が訪れています。その重要性は、平成4年に春日居町文化財に、そして平成14年には山梨県指定有形文化財に指定されることで、公に認められています。

立川不動堂の仏像について

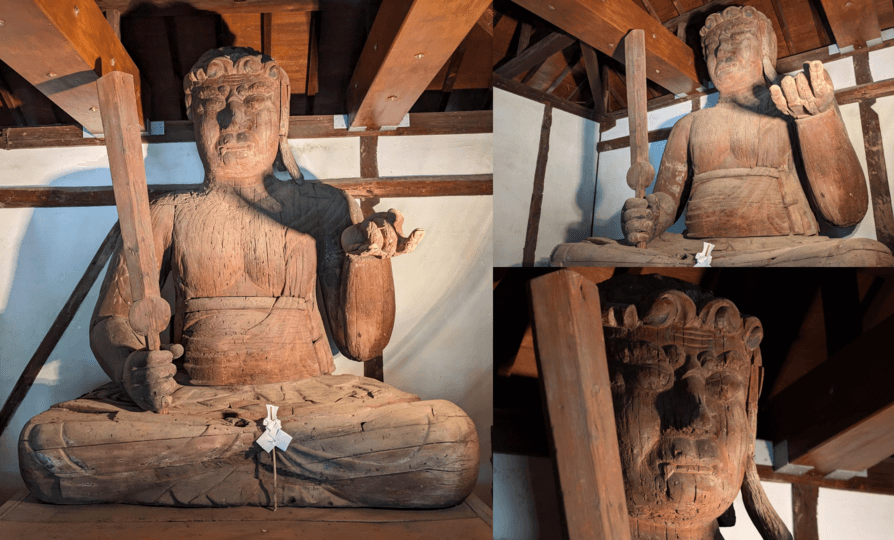

このお寺の主役である不動明王坐像は、檜の一木造りで、その総高は255cmにも及びます。両眼はいからせ、左手には羂索、右手には剣を持つその姿は圧巻です。

頭体幹部は直径160cmの巨材から彫り出され、両脚部にも一材が使用されています。

平安時代11世紀の作と推定されており、細部に至るまで精巧な彫刻が施されています。

この不動明王像は、その力強い表情や髪の毛、衣服の細かい彫刻など、緊張感あふれる美しさを持っています。

一見すると、都の洗練されたものではなく、野武士・バガボンドといった無骨な雰囲気が漂っています。

地元の木材で作成され、地元の仏師が民衆のために作ったのではないかと思わせる、荒々しくも力強いその姿は、地元の人々にとっての誇りであると感じました。

また、あくまでも私見ですがこの不動明王像を見ると、子どもたちが滑り台のように遊んでいたのではないかと想像してしまいます。もしそうであれば、この不動明王像は、子どもたちにとって父親代わりの存在だったのではないかと考えます。

迫力はあるものの、よく見ると愛らしい一面も見え隠れします。その力強さと優しさが共存する姿は、地域の人々にとって慰めや安心感を与えてきたのではないかと思います。

この不動明王像は、ただの信仰の対象でなく、地域の人々の生活の一部、そして心の支えとなっていたのではないかと考えます。

日本各地、代表的な丈六の不動明王像

東京都日野市・高幡山明王院金剛寺/不動明王坐像

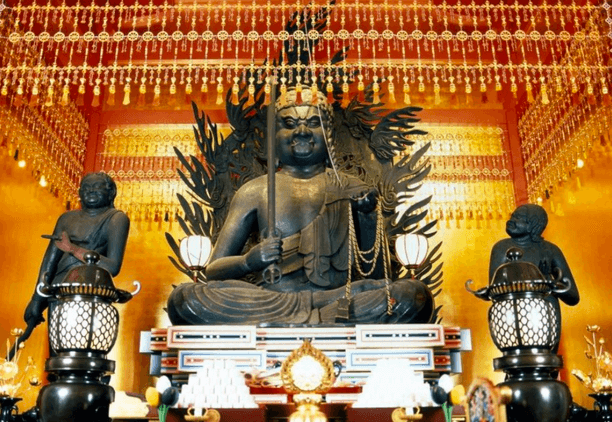

東京都を代表する不動明王坐像が鎮座するのは駅名にもなっている高幡不動です。中尊の丈六不動明王坐像は、像高約3メートル、脇侍の童子像も約2メートル前後と、非常に迫力のある作品です。

中尊はヒノキ、膝部はカヤ、童子像は朴(ほお)とトチで作成されています。特に童子像は、独特のポーズや泣き笑いしているように見える顔、太く長い腕などが、洗練されていない地方仏の魅力を感じさせます。

解体修理により、南北朝期の大がかりな修理がどれほど大変だったかが再確認されました。原則として途中時代に付け加えられたものは取り除くのが原則ですが、今回は南北朝期の修理も尊重しながらの修復が行われました。また、不動像の首から取り出された南北朝時代の納入文書69通も興味深い点が多く、像が大破した際の新造計画などが明らかになりました。

宮城県登米市・大徳寺/不動明王坐像

大徳寺さんXより引用

大徳寺さんXより引用

宮城県登米市の大徳寺には、重要文化財である不動明王坐像が安置されています。この不動明王像は、高さが275cmの大きな木造の像で、平安時代後期に作られたとされています。材料としては、カツラの木を使用し、寄木造で作られたことが特徴的です。この不動明王像は、昔から奥州藤原氏によって作られた可能性があるとされており、また「横山不動尊」とも呼ばれています。

像の中には、黄金でできた小さな不動明王像が納められている特別な部分があります。しかし、この黄金の不動明王像は、12年に1度、酉の年にのみ公開されるため、非常に貴重です。

残念ながら、2011年の東日本大震災で像は損傷しましたが、京都で修理され、2014年に再び寺に戻されました。現在、不動堂は昭和3年に再建されたもので、伊達綱村によって再建されました。

京都府京都市・同聚院/不動明王坐像

京都市内にある同聚院には、木造不動明王坐像が安置されています。この不動明王像は、平安時代の1006年、藤原道長の命により、仏師康尚(定朝の父)によって制作されたものです。この像は、木造不動明王坐像としては日本一の大きさを誇り、国指定重要文化財にも指定されています。

不動明王像は、丈六の坐像で、その像高は2メートル65センチメートルです。像は、頭部の幹部が一材から彫り出され、両側面と背面に材を足して厚みを加えた構造をしています。また、この像の顔は、両眼を見開き、上の歯で下唇を噛んでおり、頭は総髪となっています。このような表情から、怒りの中にも気品が感じられる特徴的な造形が見られます。

また、胴部は、細かな装飾を避け、胸や腹が量感豊かに、しかし肥満した感じはない自然な造形で、両肘も自然に張っています。この質実な造形の中に、頭の前の花飾りや腕のアクセサリー、胸のあたりから広がって下がる条帛の端が、アクセントとして配置されています。

一般的に、不動明王像は、「大師様」と「不動十九観」の2つの形式があります。この同聚院の不動明王像は、両眼を見開き、上の歯で下唇を噛み、総髪であるため、大師様に近い形式です。しかし、さらに細かく見ると、花飾りのついた頭飾をつけたり、左側に垂らした弁髪が途中で束ねられない、腰帯が布状でなくベルト状であるなど、本像ならではの特色が見られます。

この特色から、この像は平安前期の入唐僧が持ち帰った新たなモデルをもとに作られた可能性があり、智証大師円珍が持ち帰った図像によって作られたのではないかと考えられています。

丈六不動明王の特徴

これらの不動明王の像は、日本の平安時代、おおよそ1000年以上前に作られたものばかりです。このことは、その頃の日本が、宗教、文化、技術の面で進んでおり、仏教のリアリティを強調する“丈六”という表現が好まれていたのかもしれません。

またこれらはそれぞれの像は違う木で作られていますが、その地域で手に入りやすい木が使われていることが分かります。たとえば、高幡不動の不動明王坐像はヒノキやカヤ、宮城の大徳寺の不動明王坐像はカツラ、同聚院の像は明らかになっていませんが、その地域でよく見られる木で作られているものと推察します。

それらも相まって地域の色を濃く反映した不動明王が現代で我々に対してメッセージを伝えてくれているのではないかと考えます。

平安時代の作成されたということもありこれらの像は、時が経つにつれて傷ついたり、壊れたりしてきましたが、それぞれきちんと修理され、大切に保存されています。高幡不動の不動明王坐像は、過去の修理を尊重しながら、新たに修復されました。大徳寺の像は、東日本大地震で損傷を受けました。

それぞれ力強さや美しさ、細かい装飾、個性など、独自の特徴を持っています。これは、その地域や作った仏師の技術や作成されたストーリー、芸術的趣向、信仰心に影響されていると考えられます。

ほかにも岡山県・真庭市の勇山寺にも印象的な不動明王坐像があります

まとめ

立川不動堂の不動明王坐像は、全高255cmにも及ぶ、力強く荒々しい像です。平安時代11世紀の作品とされ、おおぶりながらも精巧な彫刻が施されています。その荒々しいが、力強い姿からは、地元の誇りや民衆のために作られたと感じることができます。

一見、迫力溢れる像ですが、よく見ると愛らしい一面もあり、地域の人々に慰めや安心感を与えてきたのではないでしょうか。

この不動明王像は、信仰の対象だけでなく、地域の人々の生活の一部、心の支えとなっていたと考えられます。その存在は、多くの人々に力と勇気を与えてきたのではないでしょうか。

山梨の市街地にも近い場所にもありますので山梨の観光の際にはぜひ周辺の寺院とあわせて訪問されることをおすすめしたいと思います。

#寺ベル ”山梨”

雨降らずのバス旅午前:立川不動尊/福光園寺

午後:智光寺/円楽寺/大福寺/仁勝寺不動明王、大福寺の薬師如来は圧倒的な存在感

吉祥天は初

虚空蔵と住職の話に耳福

円楽寺は部屋毎に別世界

仁勝寺の聖徳太子は強い眼差味馬車ほうとう早食🍜

二次会でもお話でき

楽しい一日に感謝🙏 pic.twitter.com/9bXCO3MwlZ— sumimo (@sumimo69) August 27, 2023

笛吹市 熊野堂

立川不動

大きなお腹周り…一木造り!樹齢何年くらいの檜なんでしょう。お札のお顔は

かなりなコワモテ😁なんですが実物はこんもりした眉毛も穏やかに見えます。#仏像リンク#寺ベル#仏像 pic.twitter.com/iv40YglMGr— 鴨つけ汁蕎麦 (@kamostuke) August 26, 2023

いくつかの渋滞を乗り越え、ようやく辿り着いたひと寺目は立川不動尊。平安時代の一木造りの像です。像高250センチ越えの丈六仏。大きさは手前の目玉BOYをご参照ください。 #寺ベル pic.twitter.com/7AN3AaztKU

— YOKAI (@ROBOAYU) August 26, 2023

立川不動堂の拝観料金、時間、宗派、電話など

正式名称 | 熊野堂立川不動尊 |

宗派 | – |

住所 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂135-1 |

電話 | なし |

拝観時間 | なし |

拝観料金 | 志納 |

.

.

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

地域タグ:山梨県

★周辺のおすすめ寺院★

【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう

新TV見仏記

地方仏を歩く|丸山尚一

【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア

図説 みちのく古仏紀行

■関東エリア

東京近郊仏像めぐり

■東海エリア

東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重

■関西エリア