【東京文化財ウィーク】拝島大日堂(普明寺)大日如来坐像

今回、ご紹介するのは東京「拝島」にある拝島大日堂です。普段は非公開の寺院ですが年に1日だけ東京文化財ウィークのキャンペーン期間で、拝島大日堂はその門戸をひらき、大日如来の姿を私たちに見せてくれます。

長い歳月を経ても変わらぬ威厳とともに、東京という地にも関わらず、千年以上続くこの古刹の風情は、歴史の奥深さを感じさせます。

今回の訪問では美しい大日如来の再会と共に、仏友さんたちとの語らいが実現できました。

この記事が、「東京の仏像」を再発見できる拝島大日堂の魅力を伝える手助けになれば幸いです!

拝島大日堂(普明寺)の場所・アクセス方法

鉄道やバス

立川駅から

JR線のご利用で立川駅北口から拝島行きのバスに約20分乗車し、「拝島大師前」で下車します。バス停からは、北に向かうとすぐに仁王門が見え、その先には拝島大日堂へと続く道があります。

昭島駅、拝島駅から

JR青梅線をご利用の場合は、昭島駅または拝島駅が最寄り駅になり、いずれも駅から徒歩約30分の距離に位置しています。昭島駅からは徒歩約25分と少し近いです。

自動車

自動車でのアクセスも便利で、八王子インターチェンジ(IC)から約10分というアクセスの良さがあります。お車の場合は、近くまで来れば、案内標識に従って進むことで容易に拝島大日堂にたどり着けるでしょう。

「拝島大師前」のバス停あるいは昭島駅から進むと、拝島公園があります。この公園を抜け、石段を上ると大日堂に到着します。公園や石段は拝島大日堂への道中の景色としても楽しむことができ、訪れる多くの人々にとって、心を落ち着ける空間となっています。

また、道中の仁王門や拝島公園、石段などは拝島大日堂へ向かう際の目印や道しるべとなり、訪れる人々にとっても覚えやすい特徴となっています。自然豊かな公園を抜けるので、訪れる道すがらも心が和むことでしょう。

拝島大日堂(普明寺)の拝観方法・拝観環境・料金

拝島大日堂(普明寺)の拝観方法と環境、料金についてです。

公開は11月3日の11時、13時、15時の3回

普明寺の拝観は、東京都が主催する「東京文化財ウィーク」期間中のみ、公開されます。この記事を書いた2023年の場合、11月3日の11時、13時、15時の3回、拝観の機会が設けられていました。

11時の回では約80人が訪れるなど午前中が混み合う傾向があるようですが、私が訪問した13時の回に参加した際は、20人ほどが本堂前で待機している状況でした。時間になると、住職からの短いお話の後、参加者は堂内へ案内されます。

よりゆったりと拝観を楽しみたい方には、遅い時間帯での訪問がおすすめです。また待ち時間には本堂前での待機となるため、時間に余裕を持って訪れることが大切です。

料金

拝観料は無料です。

拝島大日堂(普明寺)の歴史・由来

拝島大日堂は、約1000年以上の歴史を有する天台宗の寺院で、本尊として金剛界大日如来像を安置しています。この大日堂は、普明寺の境外仏堂として、本寺から300メートルほど離れた場所に位置しています。大日堂が創建されたのは、952年と伝えられ、多摩川の洪水後に流れ着いた大日如来の像が発見されたことに由来します。

平安時代

952年、大日如来像が多摩川で発見された後、地元の村人がその像を拝み、お堂を建てたのが拝島大日堂の起源とされています。この出来事から地名「拝島」という名が生まれました。

戦国時代

戦国時代に滝山城が築城されると、城の鬼門除けとして現在地に移されました。天正元年(1573年)、石川土佐守が娘の眼病の平癒を祈願し、そのおかげで病気が治ったとされ、感謝の意を込めて堂宇を再建し、「大日八坊」と称される一山八ケ寺を建立しました。

江戸時代

江戸時代には、1591年に徳川家康から朱印地10石を賜り、大日堂は寺社領としての地位を確立しました。1732年には、大日堂を現在地に移し、建物を再建しました。

近現代

2004年には、大日堂、仁王門、薬師堂が大修理を経て、江戸時代の形状に復元されました。また、2016年から2021年にかけて本尊を含む仏像が修復され、特別公開されたのは修復後初めてでした。

この豊かな歴史を持つ大日堂は、日本の歴史の変遷を物語る貴重な文化財であり、多摩地域の信仰の中心地としても知られています。

拝島大日堂(普明寺)の仏像について

拝島大日堂(普明寺)の仏像の特徴について詳細に述べます。

大日堂の仏像

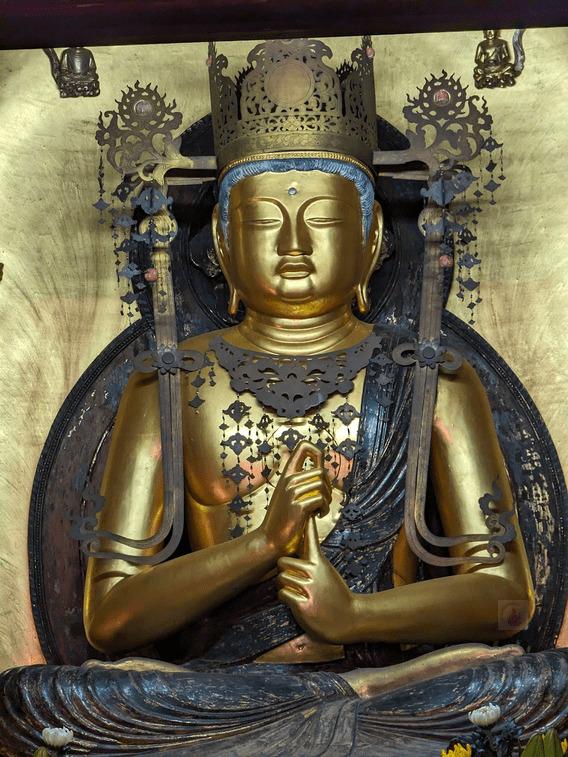

木造大日如来坐像

大日如来は、約160センチメートルの高さを持つ坐像です。このサイズで「割矧ぎ造り」という技法で作られていて比較的珍しい例です。割矧ぎ造りとは、複数の木材を繋ぎ合わせて仏像を作る方法で、それにより一つの大きな木材から作られる一木造とは異なります。力強い眉と引き締まったあご、たくましい胸や腕、安定感のある智拳印を結んだ手が特徴であり、均等な間隔で刻まれた衣のひだもその魅力を高めています。

木造釈迦如来坐像

一方、釈迦如来像は、約90センチメートルの高さの坐像で、人の平均的な背丈よりも若干大きいですが、大日如来像の隣に位置しているため、小柄に見えます。すっきりとした体型で、狭い鼻と口の間、なで肩、そして美しい流れを描く衣のひだが、軽やかな印象を与えています。施無畏印と与願印を表す手の姿も、仏像の特色を際立たせています。また、脚部は大日如来像ほどではなく、控えめに左右に広がっています。

木造阿弥陀如来坐像

この阿弥陀如来像は、ほかの2体とは時代が異なっていて江戸時代の1692年に制作された仏像です。仏師は大前兵部です。この阿弥陀如来像は、拝島大日堂内で大日如来像に向かって左側に安置され、江戸時代中期の仏像彫刻の特徴を反映しています。

これらの仏像は、平安時代後期から江戸時代にかけて制作されたものであり、それぞれ時代の特色を色濃く反映しています。大日如来像の力強い表情や釈迦如来像の細やかな表現は、それぞれの時代の技術と信仰心の深さを物語っており、訪れる人々に歴史の息吹を伝えています。これらの仏像は、2016年から2021年にかけて修復され、現代にその姿を留めています

仁王門の仏像

仁王門金剛力士像(仁王門)

仁王門には、口を開いている阿形(あぎょう)像と、口を閉じている吽形(うんぎょう)像が対になって立っています。これらの金剛力士像は、鎌倉時代に制作された仏像であり、東京都の有形文化財に指定されています。

金剛力士像は、仏教寺院の門を守る守護神としての役割を担っており、寺院への入口に位置して邪悪なものを退ける力を象徴しています。

これらの金剛力士像は、3メートルを超える大きな像高を持ち、その迫力ある姿は訪れる人々に強い印象を与えます。像内に残された銘文によると、阿形像は1314年、吽形像は1315年に作られたことが確認されています。

拝島の地名の由来

智拳印の奥の胸をよく見ると円形に胎内仏を収められる部分がわかります

智拳印の奥の胸をよく見ると円形に胎内仏を収められる部分がわかります拝島(はいじま)という地名は、その由来に拝島大日堂(普明寺)が関わっています。この地に関わる逸話によれば、多摩川上流から流れ着いた尊い存在、大日如来の像が多摩川花井の島で発見されました。これを地元の村人たちが神聖なものと捉え、拝むようになったことから「拝島」という名前が付けられたという由来となっています。

流れ着いた大日如来像は、拝島大日堂の本尊である大日如来像の胎内仏として安置され、現在に至るまで信仰の対象とされています。※胎内仏とは、本尊仏像の内部に納められる小さな仏像のことで、仏像が「生まれた」とされる意味を表しています。

訪問を終えての感想

今回10年ぶりに訪れた拝島大日堂は、新しい発見と懐かしい思い出を感じながら境内を散策しました。前回の訪問では午前の会に参加したので境内を埋め尽くす人の多さに圧倒されましたが、今回は午後の静けさの中で、ゆっくりと時間を過ごすことができました。前回はバスで来て、大日堂の北側から入ったのですが、今回は南側から入ってみました。すると、仁王門や拝島大師の存在に改めて気づくことができ、拝島大日堂の異なる側面を見ることができました。

13時の会では人は20人~30人程度と少なかったものの、仏像リンクで知り合った仏友さんたちが5人もいらっしゃってて一緒に拝観しました。仏友さんのお一人はこの後にここからさらに北上し埼玉県の越生如意輪観音堂に行くそうです。ひょぇ〜!私は仏友さんから府中善明寺の話を聞いたことがきっかけで、拝島大日堂から自転車をかっとばして善明寺へ訪問しました。(善明寺の記事はこちら)仏友さんとの再会は心温まるものでした。

寺院の本尊である大日如来像が修復され、金ぴかに輝いていたのは少々意外でしたが、その変化もまた時の流れを感じさせるものです。しかし、その伸びやかな姿からは確実に平安時代の雅やかな息吹を今に伝えており、東京にこんな古い時代からの歴史が息づいていることに、新たな驚きと感銘を受けました。

10年の間に訪れた変化を見つめながら、拝島大日堂への訪問は、再び訪れる楽しみをもたらしてくれる貴重な経験となりました。またみなさまもぜひ訪問してみてください!

拝島大日堂(普明寺)の拝観料金、時間、宗派、電話など

正式名称 | 拝島山普明寺大日堂 |

宗派 | 天台宗 |

住所 | 東京都昭島市拝島町1丁目10−14 |

電話 | 042-541-1009 |

拝観時間 | 11月3日11時、13時、15時 (東京文化財ウィークで公開) |

拝観料金 | 無料 |

.

地域タグ:東京都

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう

新TV見仏記

地方仏を歩く|丸山尚一

【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア

図説 みちのく古仏紀行

■関東エリア

東京近郊仏像めぐり

■東海エリア

東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重

■関西エリア