福島県白河市龍蔵寺の仏像‐聖観音立像を訪ねて

福島県白河市に佇む、真言宗豊山派の寺院「龍蔵寺」。平安時代からの歴史を持ち、その歴史を感じる遺構を留め、現代にその風格を残しています。

電車で簡単にアクセス可能なこの寺には、古くからの仏像や銅鐘が収められているのですが、その中でも木造聖観音菩薩立像は一木造りの技法で制作されています。

やはり一木造りだからなのかはわかりませんがこの立像からは、神秘的な力や生命力が伝わってくるようです。

この記事では、その魅力や歴史、そして一木造りの観音像まで龍蔵寺のすべてを深堀してご紹介します。

龍蔵寺の概要・アクセス方法

龍蔵寺の宗派

龍蔵寺は福島県白河市にある、真言宗豊山派の寺院です。真言宗豊山派は、日本全国に3,000カ寺、僧侶数5,000人を擁する大きな宗派であり、真言宗豊山派の総本山は奈良県桜井市の長谷寺であり、宗祖は弘法大師、中興祖は興教大師、派祖は専誉僧正とされています。

アクセス方法

アクセスに関して、最も手軽なのは電車を利用する方法です。東北線の白河駅から徒歩で約15分の距離に龍蔵寺は位置しています。駅周辺には案内板や看板も設置されているので、迷うことなくたどり着くことができると思います。また、駅からの道のりは平坦で、歩きやすいため、家族連れや高齢の方でも安心して訪れることができると思います。

龍蔵寺の歴史

龍蔵寺は、平安時代の万寿3年(1026年)に白河の領主であった太田別当行隆により創建されました。もともとは「羅漢山真照寺」という名前で知られていました。

その後、結城宗広の時代に「龍蔵寺」という名前に改称されました。この名前の変更は、結城宗広が醍醐寺三宝院の僧を招いて、新たな名前を定められたと伝えられています。

江戸時代には、白河地域における真言宗寺院を統括する役割を果たすようになりました。特に、修行僧の学問所、壇林としても知られ、この時代の白河地域の宗教文化や学問において中心的な役割を果たしていました。

龍蔵寺の仏像:木造聖観音菩薩立像

ご住職の案内のもと観音堂を訪問しました。龍蔵寺の観音堂には、像高113.2cmの木造聖観音菩薩立像が本尊像として伝来しています。この立像は、一木造りという技法で制作されたものです。一木造りとは、その名の通り一本の木から彫り出して制作される方法を指します。この技法は、平安時代の後期の寄木造りが完成されるまで日本の仏像製作において古くから用いられており、伝統的な技法として知られています。

木造聖観音菩薩立像の制作時期は平安時代12世紀頃とされています。立像の全体には、時代とともに摩損が見られるものの、特に下半身の部分は当初の姿を非常によく残しています。簡素な衣紋ですが右太ももに残るヒノキの文様がぐるぐるっと衣紋のようにアグレッシブに強調しています。

その木目からは、木が持つ神秘的な力や生命力を強く感じられるよう。

この立像を見ていると、仙台成覺寺にある静岡南禅寺より伝わったとされる木造聖観音像の雰囲気を感じることができました。同じ時代を感じさせる共通の空気感があったように思います。

龍蔵寺の銅鐘

この鐘は、1691年江戸時代の元禄時代に作られました。白河城の城主、松平下総守忠弘公。そして、この鐘を作成したのは、太田権兵衛重久という職人さんと伝わります。彼らの手によって誕生しました。

銅鐘の材料として使われているのは青銅。全体の高さが135.5センチ、口径が93センチという大きさです。最も特徴的なのは「蓮撞座」という部分。これは鐘の底にある形状で、高さは16.7センチにもなります。さらに、鐘の表面には「金剛界」や「胎蔵界」の梵字、そして「百字真言」という言葉が彫り込まれています。

この銅鐘は「奥州白河いぼなしの鐘」として有名です。一般的な鐘には、表面に「いぼ」と呼ばれる模様が見られるのですが、この鐘にはその模様が一切ないことから、この名がつけられました。

白河の旅の楽しみ「白河ラーメン」

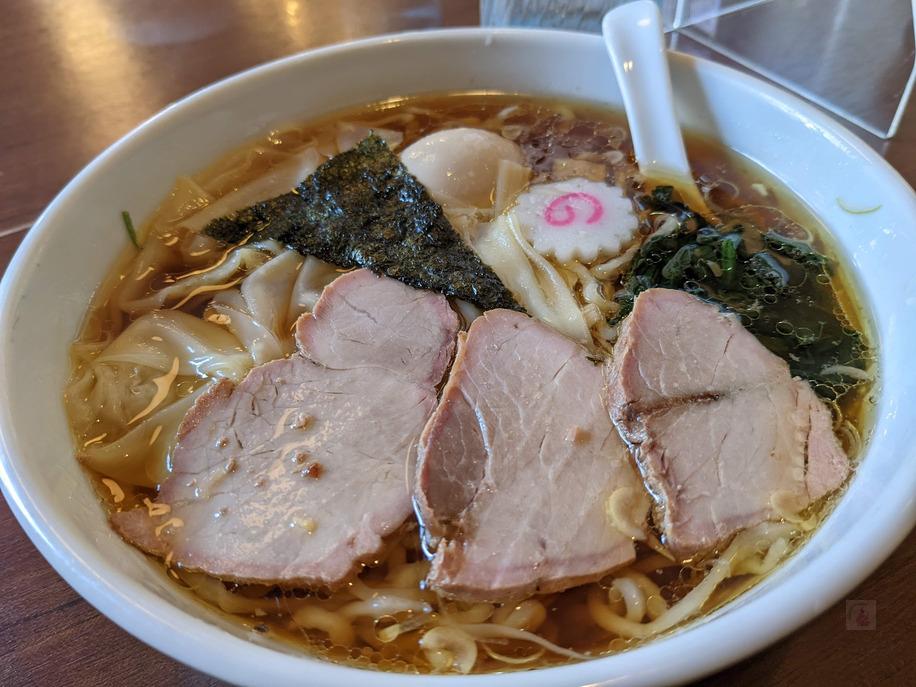

白河まで行ったのであればそのご当地の味を楽しみたいですよね。福島県の白河市には、日本全国のラーメンファンに知られる美味しいラーメンが存在します。それが「白河ラーメン」。“福島✕ラーメン”で言うと喜多方地方にある“喜多方ラーメン”が有名ですが、喜多方ラーメンよりも“醤油のコク”を感じることができるのが白河ラーメンだと思っています。加えて、やや硬めのパスタで言うところのアルデンテ感を感じることができ、個人的に白河ラーメンが非常に熱く、近所でも白河ラーメンの店がないか探して、巡るほど白河ラーメンが大好きなんです!

白河まで行ったのであればそのご当地の味を楽しみたいですよね。福島県の白河市には、日本全国のラーメンファンに知られる美味しいラーメンが存在します。それが「白河ラーメン」。“福島✕ラーメン”で言うと喜多方地方にある“喜多方ラーメン”が有名ですが、喜多方ラーメンよりも“醤油のコク”を感じることができるのが白河ラーメンだと思っています。加えて、やや硬めのパスタで言うところのアルデンテ感を感じることができ、個人的に白河ラーメンが非常に熱く、近所でも白河ラーメンの店がないか探して、巡るほど白河ラーメンが大好きなんです!

白河ラーメンの特徴

麺:白河ラーメンの麺は、多加水で作られる縮れ麺が最大の特徴。特に、喜多方ラーメンよりもさらに縮れた麺が多いのがこの白河スタイル。昔ながらの手打ち麺を手もみで縮れさせる製法が伝統的でしたが、最近は減少傾向とのこと。

スープ:透明感のある醤油ベースのスープは、豚骨や鶏ガラを主体にしており、コクがあるのにあっさりとした味わい。この醤油の濃いスープは独特の香りがあり、麺と絡み合って絶妙なハーモニーを奏でます。

具:ネギ、チャーシュー、メンマ、鳴門巻き、ホウレンソウなどの具が一般的。特に、炭火で炙られた薫り高い焼き豚は、白河ラーメンのチャーシューの特徴として知られています。この香るチャーシューがコクのある醤油と絡んでもぅたまらん味わいなんです。

白河ラーメンの名店:一休を訪問

今回白河訪問で訪ねたのが白河市泉田池ノ下に位置する「一休」さん。白河ラーメンの王道を忠実に守っている店として多くのファンに支持されています。店のラーメンは、手打ち麺の小麦の香りと、シンプルながらも極上のスープが特徴。特に、二代目が作るラーメンにはその伝統がしっかりと引き継がれており、老舗の味をしっかりと守っています。ぐびぐび飲めるスープと具沢山のラーメンで仏像の余韻を感じ、極上の時間を過ごすことができました。

今回白河訪問で訪ねたのが白河市泉田池ノ下に位置する「一休」さん。白河ラーメンの王道を忠実に守っている店として多くのファンに支持されています。店のラーメンは、手打ち麺の小麦の香りと、シンプルながらも極上のスープが特徴。特に、二代目が作るラーメンにはその伝統がしっかりと引き継がれており、老舗の味をしっかりと守っています。ぐびぐび飲めるスープと具沢山のラーメンで仏像の余韻を感じ、極上の時間を過ごすことができました。

一休

住所:〒961-0003 福島県白河市泉田池ノ下89

営業時間:11:00~19:00

定休日:水曜日、第3木曜日

アクセス:自動車で久田野駅から約1.7km

まとめ

福島県白河市には、平安時代初期に創建された歴史ある寺院、龍蔵寺があります。この寺は、真言宗豊山派の寺院として古くからこの地の信仰の場所として親しまれています。東北線の白河駅からわずか15分の距離に位置ということもあり比較的気軽に訪問ができます。

この寺には、1026年に白河の領主太田別当行隆によって創建され、以後白河地域の宗教文化や学問の中心地としての役割を果たしてきました。

その中でも、観音堂に安置されている木造聖観音菩薩立像は特筆すべき存在。一木造りという伝統的な技法で作られたこの像は、平安時代12世紀頃のものとされています。その独特なヒノキの文様や、仙台成覺寺の木造聖観音像の雰囲気を彷彿とさせる雰囲気を放っています。

また、1691年に制作された銅鐘も見逃せません。松平下総守忠弘公のもと、太田権兵衛重久という職人が生み出したこの鐘は、特別な「いぼなし」のデザインで知られ、一見の価値があります。

訪れた際は、白河ラーメンとともに龍蔵寺の深い歴史や、その中に秘められた芸術的価値をぜひ感じ取ってください!

龍蔵寺の拝観料金、時間、宗派、電話など

正式名称 | 慈雲院龍蔵寺 |

宗派 | 真言宗豊山派 |

住所 | 福島県白河市年貢町60 |

電話 | 0248-23-3522 |

拝観時間 | – |

拝観料金 | 志納 |

.

.

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう

新TV見仏記

地方仏を歩く|丸山尚一

【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア

図説 みちのく古仏紀行

■関東エリア

東京近郊仏像めぐり

■東海エリア

東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重

■関西エリア