【鉈彫り】日向薬師・宝城坊の仏像-秘仏薬師如来像を訪ねて

今回は神奈川県にある日向薬師・宝城坊のご紹介です!神奈川県を代表する通称“鉈彫り”の平安仏「薬師三尊像」で有名な日向薬師・宝城坊。年に数回のタイミングで秘仏御開帳でお会いすることができます。ただ意外と知られていないのですが、薬師三尊像以外にも“こんなすごい仏像が関東にあるの!”って驚く、丈六と呼ばれる巨大な仏像が同じ宝物殿にありしかもこちらは秘仏ではなく、いつでもお会いすることができるのです!

日向薬師には年始1月8日「初薬師」のタイミングで仏像リンクのオフ会を開催しまして、約25名の仏像リンクメンバーの面々と訪問しました!

今回はその様子も混じえ、日向薬師・宝城坊の歴史や仏像についてご紹介していきたいと思います。

晴天の日向薬師初薬師。御開帳に伺ったの初めてだったので鉈彫りにテンション上がったー。ランチはシーフードカレー。ナンじゃなくて全粉粒のロティというインドの主食?初めて食べたけど薄焼きで香ばしくて美味しかった。 pic.twitter.com/Vr7PtMOTTD

— sumileiro (@sumileiro4) January 9, 2024

今日は、#仏像リンク のゆるオフ。オフ会には年度変わって初参加。

久々に仏友と皆さんとお話しできて楽しかったー!!日向薬師は2年ぶりくらい。

気合いが必要な参道⛰️

いつ来ても見応えあるなぁ。

鉈彫り大好き🥰

日光月光さま、お厨子から乗り出してこちらにお姿を見せてくれてる感じ。 pic.twitter.com/wYnHU2Y7aZ— かずコング (@kazuchan_co1226) January 8, 2024

日向薬師・宝城坊の場所・アクセス方法

日向薬師・宝城坊へのアクセス方法をまとめます。比較的アクセスもしやすいお寺かなと思います。バスか自動車での訪問がおすすめです。

鉄道と徒歩によるアクセス

日向薬師・宝城坊へは、最寄りの駅である小田急線の伊勢原駅から徒歩で約1時間45分(7.5km、標高差200mの上り)かかります。駅から直接寺院まで歩くことが可能ですが、距離と高低差があるため、歩く際にはかなりの体力を考慮する必要があります。

バスによるアクセス

伊勢原駅北口の3番バス乗り場から、神奈川中央バス(通称「かなちゅうバス」)の伊20、伊22、伊24系統を利用し、日向薬師行きのバスに乗車します。バスの運行頻度は1時間に1〜2本で、運賃は340円です。乗車時間は約20分で、終点の日向薬師バス停で下車し、そこから参道入口まで徒歩約15分の距離です。バスの時刻表や料金は、神奈川中央バス公式サイトや乗り換え案内アプリ、Google

Mapのルート案内機能で確認してください。

自家用車での訪問・駐車場

日向薬師・宝城坊には参拝者用の無料駐車場が二つあります。一つは山麓の日向薬師バス停の隣にあり、ここから本堂までは徒歩約15分、標高差70mの参道を登る必要があります。もう一つの駐車場は本堂の裏にあり、こちらには上り下りの必要はありません。どちらの駐車場も収容台数は20台程度です。ただ本堂裏の場合は、御開帳などのお祭りのタイミングでは激混みし、渋滞が発生する可能性が高いです。また道幅も狭いので渋滞となった場合、引き返すことは困難と言えるでしょう。よく渋滞情報がリアルタイムでわかるナビなどを事前確認して訪問することをおすすめいたします。

日向薬師・宝城坊の拝観方法・拝観環境・料金

御本尊の開扉日

日向薬師・宝城坊の御本尊である秘仏薬師三尊像の開扉日は年に5回です!ぜひこちらのタイミングを見計らって、訪問計画を立てましょう!

- 1月1日~3日の初詣(三が日)

- 1月8日の初薬師

- 4月15日の春季例大祭

本尊の薬師三尊像はご開帳日以外は厨子の扉が閉じられていますが、他の鎌倉・南北朝期の仏像は下記の時間で拝観可能です(悪天候時は除く)。

ちなみに1月8日の初薬師は9時~16時30分くらいの時間で本尊が拝観可能ですが、4月15日の開帳時は昼頃まで法要が続いているので正午以降での本尊拝観となるようです。

宝殿の拝観時間

4月から10月は、9:00~17:00まで拝観が可能です。

11月から3月は、10:00~16:00までの拝観となります。

ただし、法要や行事などで拝観が休止または制限される場合があります。

拝観環境

本堂(薬師堂)から耐火建築の宝殿へと仏像が移されています。堂内は照明があり、南面しているため外からの光も入り、仏像も大きな仏像が多いので非常に拝観しやすい環境です!ただ御開帳日はグループでの参拝客も多いため、宝物殿への入室に順番待ちすることもあります。

本堂(薬師堂)から耐火建築の宝殿へと仏像が移されています。堂内は照明があり、南面しているため外からの光も入り、仏像も大きな仏像が多いので非常に拝観しやすい環境です!ただ御開帳日はグループでの参拝客も多いため、宝物殿への入室に順番待ちすることもあります。

宝殿の拝観料金

個人の場合、大人は300円、中高生は200円、小学生は100円の拝観料が必要です。

団体(30名以上)では、大人200円、中高生100円、小学生50円となります。

日向薬師・宝城坊の歴史・由来

日向薬師、正式には日向山宝城坊は、関東地方を代表する古寺の一つであり、その歴史は奈良時代の「日向山霊山寺」に始まります。

奈良時代:霊亀2年(716年)開創

霊亀2年(716年)に行基によって開創されたと伝えられる日向薬師。その始まりは、平城京が築かれたわずか6年後のこと。この時代から、日向薬師は霊場としての地位を築き始めました。この霊場は、「日向山霊山寺」と呼ばれます。

平安時代~鎌倉時代前半:10~13世紀

平安時代には、日向薬師の本尊である薬師三尊像が制作されました。この時代は、社会が貴族から武士へと大きく移行する時期で、特に相模地方では源頼朝の活躍が見られました。建久3年(1192年)には、源頼朝が妻の北条政子の安産を祈願するため、日向薬師に神馬を奉納しました。

鎌倉時代後半~南北朝時代:13世紀後半~14世紀

この時代には、本尊の鉈彫り薬師三尊像を納める厨子(国指定重要文化財)が制作され、日向薬師は更に文化的な重要性を増しました。また、鎌倉時代末期には12坊を数えるほどの規模に成長していました。

戦国時代:15~16世紀

戦国時代には、源頼朝によって使用されたと伝えられる大太鼓が制作されました。この大太鼓は、直径約1m40cmと非常に大きく、県指定文化財となっています。あまりの音の大きさに魚が逃げ出したという話があります。

江戸時代:17~19世紀

江戸時代には、薬師堂(現在の本堂)が存在し、その構造や規模は17世紀に遡ります。この時代には、霊山寺薬師堂は、鎌倉時代から続く大規模な建物としての歴史を持っていました。

明治・大正・昭和時代:19~20世紀

明治時代には、神仏分離の影響で多くの文化財が失われましたが、明治30年の古社寺保存法制定により、日向薬師の本尊を含む多くの仏像が国宝に指定されました。

このような歴史があり、現代まで平安時代に遡る仏像がこの日向の地に存在しているワケです。

日向薬師・宝城坊の仏像について

さあ、いよいよ仏像のご紹介となります!宝城坊の仏像について、主要な仏像に関して、それぞれご紹介していきたいと思います!

木造薬師如来及び両脇侍像

こちらの仏像が一年に数回しかご開帳されない秘仏の薬師三尊です!宝城坊の宝殿の中央に入母屋造大きな厨子があり、その内部に祀られております。国指定重要文化財に指定されています。中尊である薬師如来像は、左手に薬壷を持ち、結跏趺坐(けっかふざ)の姿勢をしています。

脇侍像は、薬師如来のスーパーサポート役である2体の仏像。右手を上げて右側に立つ日光菩薩像と、左手を上げて左側に立つ月光菩薩像です。

薬師如来像の高さは116.6cm、日光菩薩像は123.3cm、月光菩薩像は123.9cmとなっています。三像とも、一本の木から仏像の頭と体を彫り出す一木造で作られており、部分的に別材を矧ぎ合わせています。

これらの仏像は平安時代中期、10世紀末から11世紀初頭に作られたと考えられています。最大の特徴は「鉈彫り」技法が用いられていることです。この技法は、仏像の表面にノミ痕を残すもので、関東地方を中心にした東国固有のものです。薬師如来像では顔から胸にかけての肉身部以外、両脇侍像では体全体に、一定の長さで同じ方向にノミ痕を残しています。

薬師如来像の顔の輪郭は全体に円く優しい印象で、眉は弧を描くように引かれ、鼻筋は細くのびて先がとがり、唇がやや前に出ているのがよく目立ちます。顎のふくらみや細い目、横に張る耳たぶなどに力強さが表されています。着ている衲衣は右肩から着ける偏袒右肩の形式で、菩薩像が条帛を垂下させるように、腹前に帯状の布を垂らしています。

両脇侍像も中尊と似た面相と体型を持ち、円筒形の宝冠をかぶり、耳が髪で覆われています。

実際に目の前にすると、その存在感にただただ圧倒されます。薬師如来は“鉈彫り”というよりは丸みを感じます。三尊像は一木仏らしい重厚感というか、いい意味での“硬さ”が見られ、プリミティブで霊的な印象を受けます。

薬師如来像は、見る角度や光によって異なる印象を持ちました。オフ会の参加者の方も立ったり座ったりしてさまざまな薬師如来像の表情の変化を楽しんでいました。

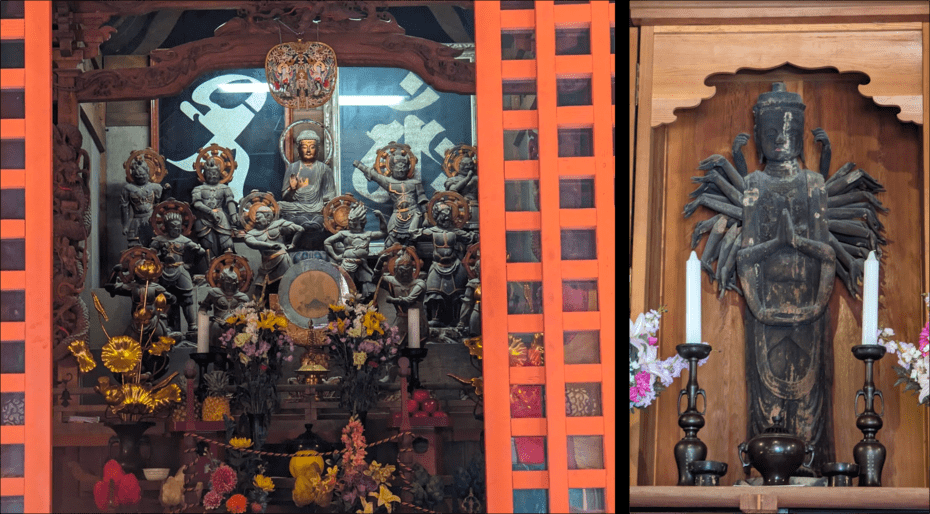

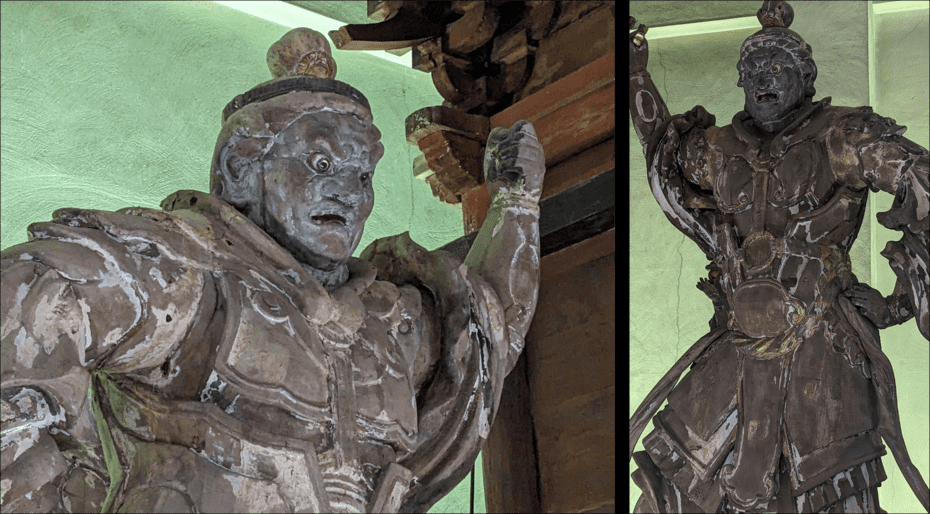

木造四天王立像

四天王立像は、関東地方で四天王としては屈指の大きさを誇る傑作です。

持国天、増長天、広目天、多聞天の各像は、高さが200センチメートルを超える迫力ある壮大な四天王です。関東地方でも屈指の大きさを誇ると聞いていましたが、実際にその姿を目の前にすると、その言葉が実感できました。千葉県山武市にある勝覚寺の四天王に迫る迫力です。

四天王像はヒノキ材の寄木造で作られており、玉眼嵌入と彩色が施されています。各像は、頭と体を前後左右の四材で合わせ、宝髪や両腕、足は別材を矧いでいます。

深く彫られた眉や頬、顎が怒りの相を見事に表現しています。特にムッキムキの筋肉や水晶をはめ込んだ眼は、彼らの力強さを際立たせていて、目を見張るものがあります。頭は体に比べると小さめですが、アンバランスさは感じられず、むしろ全体のバランスがダンサーのように舞う衣とあふれる逞しい姿を見せてくれています。

持国天と増長天は、片手を上げ、もう一方の手をビシッと腰にあてる対称的な姿勢で立っています。その一方で、広目天と多聞天は、持物を持ってほぼまっすぐにスーッと立っています。この動と静の対比が、制作者の繊細な意図を感じさせる気がします。

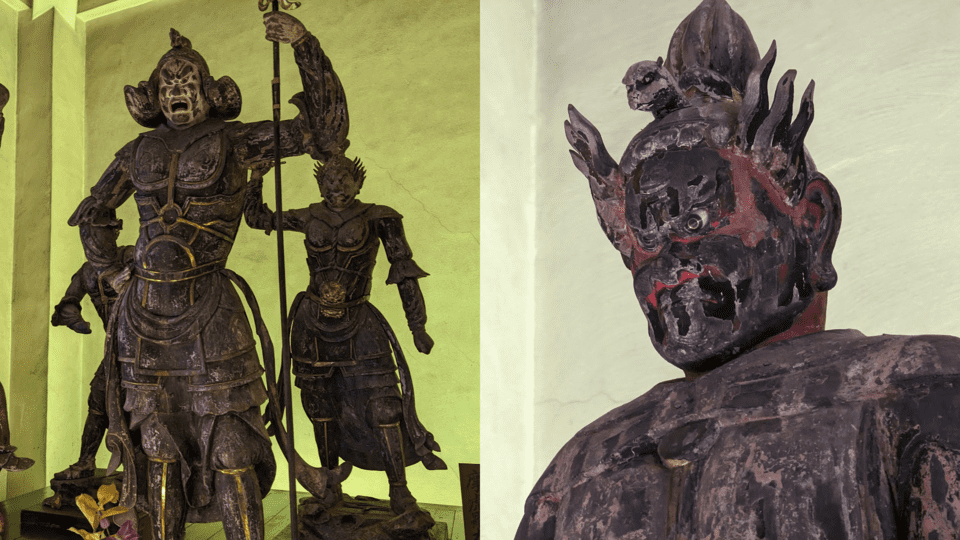

木造十二神将像

本尊の薬師如来の厨子の脇に四天王像、そのさらに脇に祀られるのが国指定重要文化財である木造の十二神将立像です。これらの像は大正14年(1925年)に重要文化財に指定されました。大きさの一例ですが伐折羅大将は170cm、宮毘羅大将は175cm、迷企羅大将は134cmというサイズ感です。

十二神将像はそれぞれが個性的な表情や姿形をしており、メラメラと炎髪を逆立てたり、武器を振り上げたり、オラーっと忿怒の顔を主張した表現が見られます。水晶をはめたキラキラの玉眼が、彼らのリアリティと力強さを一層際立たせています。造形は寄木造で、頭部と体部は基本的に前後で割いてから組み立てられ、手足は姿勢によって数材を矧ぎ合わせています。

造像の時期については、南北朝時代の暦応三年(1340年)に鋳造された宝城坊の梵鐘に「勧請十二神将」という銘文が見られることから、この時期に造られたと考えられています。しかし、像の形姿から判断すると、鎌倉時代後半(13世紀末)の作とも推測されています。

全12体のうち、3号像と12号像を除く10体は、割矧ぎ造りで、平安時代後期(12世紀頃)に造られたと考えられています。これらは現存する東国最古の十二神将像で、甲や兜、着衣の奇抜な意匠が特徴です。3号像と12号像は、頭部が平安時代の可能性を残しますが、その他の部分は江戸時代に大きく造り直されました。また、光背と台座は江戸時代の補修です。

これらの像は、平安時代の長寛二年(1164年)に絵仏師である長覚房定智が唐本から写した十二神将の図像「定智本」と非常によく似ているそうです。定智本とこれほどまでに一致する彫像は他に例がなく、京都周辺で造られた可能性が高いとされます。

時代を経ていることから、やや造形のアンバランスは感じますが、本尊薬師如来を鉄壁のガードで固める守衛役としては存在感バツグンです。

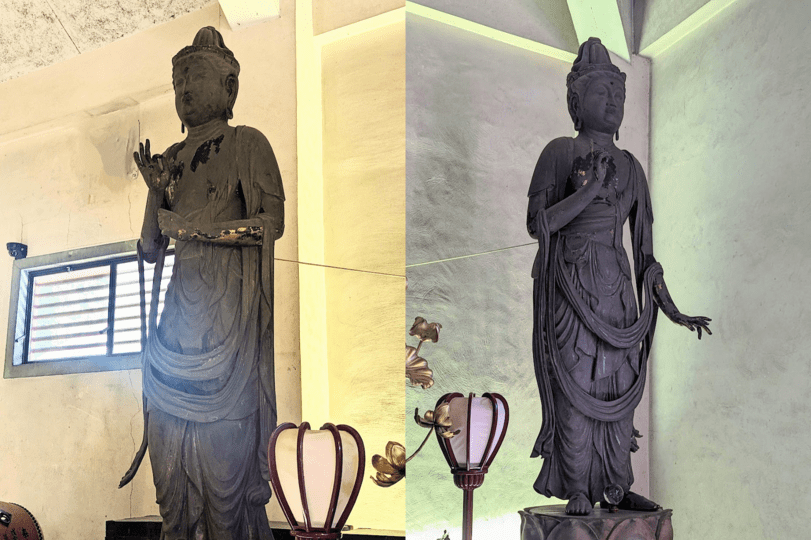

薬師如来坐像・日光月光菩薩

薬師如来坐像(丈六仏)

宝物殿の入って右側に祀られる薬師如来坐像は、まるでほえ~と声をあげてしまうように見上げるように拝め、像高235cmの坐像で、平安時代後期の安定した表現と鎌倉時代の引き締まった表情が特徴です。カヤの寄木造で作られたこの像は、関東地方では珍しい「丈六仏」として知られています。この薬師如来像は、頭部には古い手法が見られる一方、顔立ちや体の表現には鎌倉時代の力強さが感じられます。

日光・月光菩薩立像

薬師如来像の脇侍として立つ日光菩薩と月光菩薩像は、それぞれ像高283cmと271cmです。寄木造で造られています。日光菩薩像は右手を胸前にかざし、左手を下ろして手首をそらせています。一方、月光菩薩像は左手を腹部に置き、優美な動きと落ち着いた表情を見せています。

日光菩薩・月光菩薩像は、顔立ちが面長で頬にはふっくらとした円みがあります。

体の捻りや片足を前に出した姿勢、美しい指先まで気を配った繊細な彫りが印象的です。

着用している衣装は複雑で厚みをもって表現されており、写実的な顔立ちと表現の重厚さから、鎌倉時代前期(13世紀)の作と考えられています。

木造阿弥陀如来坐像

日向薬師・宝城坊の宝物殿の入って左手には木造阿弥陀如来坐像が安置されています。この仏像は、大正6年4月5日に重要文化財に指定されました。像高は273.0cmと、その大きさに圧倒されます。

阿弥陀如来像は、親指と人指し指の頭を接する「上品下生印」を結び、結跏趺坐(けっかふざ)の姿勢をとっています。この手の形は、仏教での教えや慈悲を象徴しています。また、阿弥陀如来の面相は、眼に強さをたたえながらも、全体的に穏やかな表情をしています。

阿弥陀如来像の体躯は、肩幅や膝張りが広く、がっしりとした造形となっています。着衣としての衲衣(のうえ)は偏袒右肩に着けており、慎ましやかさを表しています。

この像は、先の紹介した薬師三尊像とともに関東地方では珍しい「丈六仏」として知られており、六つの材を左右二材ずつ、前中後の三列に並べ合わせた寄木造で造られています。頭と体は割ってから繋げられ、両腕や足、裳先の部分は別材を矧いでいます。

造像時期は、平安時代末期から鎌倉時代初期と考えられます。本像は顔の造りや堂々とした体躯、衣装の着け方など、同じ丈六仏である薬師如来坐像と形姿が似ていますが、平安時代の古様を残す細かい特徴が見られます。これには、幾分おとなしい顔つきや薄い胸、低い膝などが含まれています。

体内には、江戸時代の寛保元年(1741年)に修理されたことを示す木札が納められており、長い歴史の中で大切に守られてきたことが分かります。

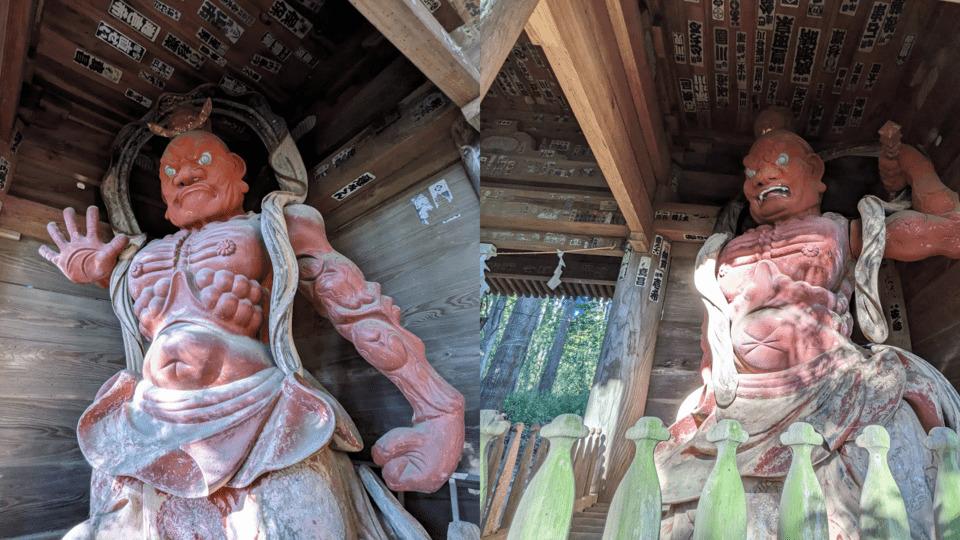

山門・金剛力士立像

日向薬師にある金剛力士像は、伊勢原市の指定文化財で、昭和五十七年(1982年)に指定されました。この金剛力士像は、みなさんご存知の通り仁王とも呼ばれ、寺院の表門に位置し、境内の守護を担う重要な役割を果たしています。

金剛力士像は二軀からなり、1つは向かって右の阿形像。口を大きく開けて、左手には金剛杵を持ってるんです。その高さが3.5m。もう、見上げるしかないですよね。そして、左側には吽形像が。こちらは口をきゅっと閉じて、右手を開いています。高さは3.52メートル。両像は寄木造りで、朱漆による彩色が施されています。

こちらの仁王像、実は一度火事で焼失しちゃったんですよ。でも、賓頭盧尊者像の台座裏の墨書きで、天保四年に再興されたことが分かるんです。作ったのは後藤真慶という鎌倉時代の仏師さんまでわかっています。

ちょっと怖い顔立ち、青黒い体色、そして手に持つ金剛杵や縄。まるで、昔話に出てくるような勇ましい戦士みたい。

日向薬師の守護神として、境内を守る役割を担ってるんですよ。僕らを見守ってくれてるんです。

日向薬師・宝城坊の薬師粥

毎年1月8日、日向薬師では、初薬師の日に合わせて特別な薬師粥が振る舞われます。薬師如来の慈悲とご加護を願う大切な日であり、多くの参拝者が無病息災と身体健全を祈願しながらこのお粥をいただきます。

薬師粥の素材と味わい

薬師粥は、玄米、もち米、小豆、黒砂糖、松の実、栗、柿など、多彩な食材を煮込んで作られています。これらの食材は、日本の伝統的な食文化を感じさせ、玄米の香ばしさ、小豆の甘み、栗や柿の風味が絶妙にマッチした、心温まる味わいが特徴です。

振る舞いの時間と場所

この薬師粥は、境内の鐘撞き堂前で午前11時30分頃から振る舞われ、先着順で提供されます。なくなり次第終了となるため、毎年多くの人々がこの特別な粥を求めて早めに集まります。私が訪問した時は10時30分ころから並びはじめ、振る舞いの時間には何重にも蛇のような行列ができていました。ただお粥の量はかなりたくさん作られるようである程度の余裕はあるようでした。

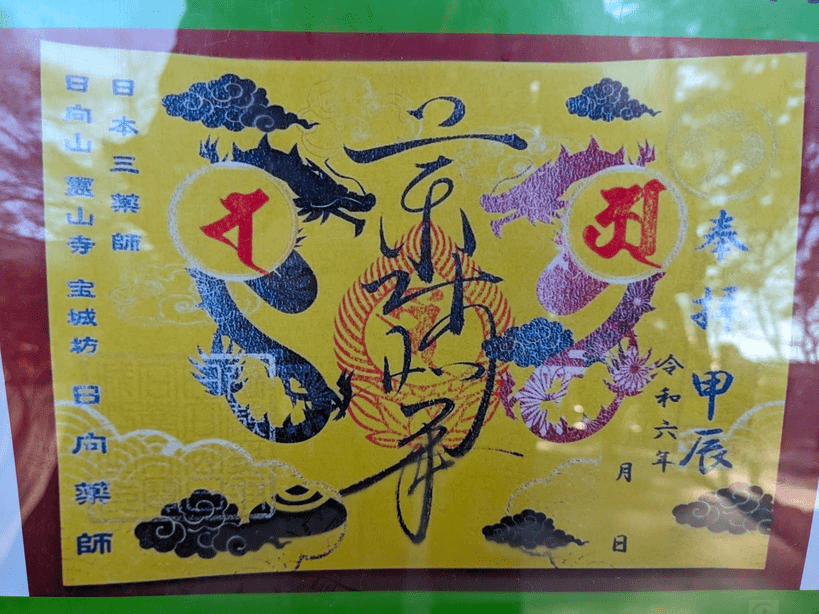

日向薬師・宝城坊の御朱印

日向薬師・宝城坊では、特別な御朱印も授与されることがあります。

料金は500円です。1月1日~8日までは、混雑回避のため、御朱印は書置き(紙)での対応となります。御朱印は、本堂内にある寺務所にて受け付けています。

感想

いかがでしたでしょうか。神奈川県を代表する古仏であり、鉈彫りの仏像を代表する日向薬師・宝城坊の薬師三尊像への訪問。仏像リンクとしては参加者みなさんと一緒にハイキング気分で参拝することができました。

このあと仏像リンクの面々で一緒にランチを食べ、正月らしくお団子も食べて、隣駅の鶴巻温泉にある極楽寺の十一面観音を参拝いたしました。

正月らしい1日で日々忙しい毎日を過ごしておりますが、日向薬師の仏像群に囲まれて眼福な訪問をすることができました。みなさんもぜひ日向薬師に参拝してみてください。

日向薬師・宝城坊の拝観料金、時間、宗派、電話など

正式名称 | 宝城坊(通称:日向薬師) 別称 日向山霊山寺 |

宗派 | 高野山真言宗 |

住所 | 神奈川県伊勢原市日向1644 |

電話 | 0463-95-1416 |

拝観時間 | 4月から10月は、9:00~17:00 11月から3月は、10:00~16:00 ★秘仏薬師三尊像は年3回御開帳(詳細は本文) |

拝観料金 | 大人は300円、中高生は200円、小学生は100円 ※団体割引あり |

.

.

地域タグ:神奈川県の仏像

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう

新TV見仏記

地方仏を歩く|丸山尚一

【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア

図説 みちのく古仏紀行

■関東エリア

東京近郊仏像めぐり

■東海エリア

東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重

■関西エリア