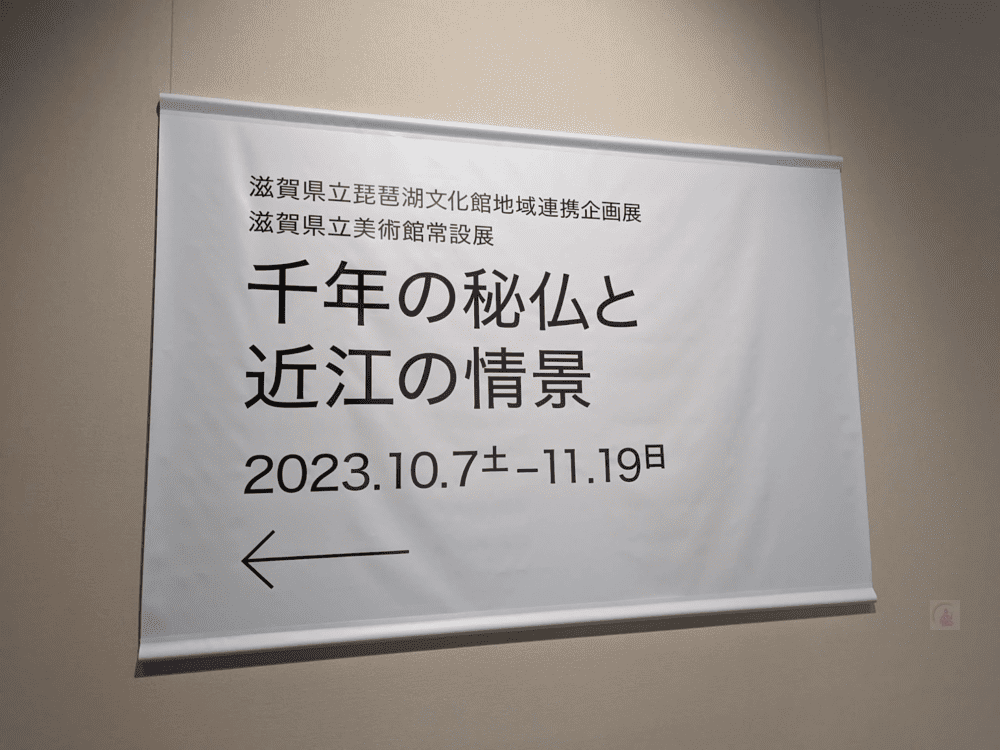

【展覧会】滋賀県立美術館|千年の秘仏と近江の風景

友人たちと一緒に滋賀県立美術館に訪れました。前回、私がこの美術館を訪れたのは2010年の白洲正子展の時でした。天井までそびえ立つ金勝寺の軍荼利明王や異形の観菩提寺の十一面観音菩薩に度肝を抜かれた思い出があります。時が経ち、再び足を運んだ目的は、今回10月7日から11月19日の期間で開催されている「千年の秘仏と近江の風景」展の観覧が目的でした。この展覧会はこじんまりとした展覧会でしたが千年の時を越えて伝えられる湖南の仏像たちが多数展示されていました。

近江とは、現在の滋賀県のことを指します。滋賀には比叡山が存在し、そのお膝元にはたくさんの仏像と当時の人々の信仰や生活、文化が反映されているため、それを知ることで、近江の風景や歴史もより深く理解することができるのです。

さまざまな仏像が静かに時を刻み、現代にもその風景や信仰を色濃く残しています。今回はそんな光景を感じることができる「千年の秘仏と近江の風景」展をレポートしたいと思います!

滋賀県立美術館の場所・アクセス方法

滋賀県立美術館の所在地は、滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1です。

最寄り駅からのアクセス

最寄り駅は、JR琵琶湖線の瀬田駅となります。こちらの駅から美術館までのアクセス方法としては、2つの選択肢が考えられます。

徒歩

瀬田駅から美術館まで、歩いて約40分の距離となります。距離はありますのでバス等公共交通機関でのアクセスのほうが向いているかもしれません。

バス

瀬田駅からのバス移動は約5分です。帝産湖南バスや近江鉄道バス(「滋賀医大」「大学病院」行き)を利用し、「文化ゾーン前」または「県立図書館・美術館前」という停留所で下車します。その後、徒歩で約5分の距離となります。

自家用車でのアクセス

お車での訪問を考えている方は、新名神高速道路の草津田上インターから約5分という好アクセスとなっています。また、駐車場についての心配も不要です。美術館の駐車場は、びわこ文化公園内に位置しており、無料で利用が可能です。

展覧会の拝観環境・料金

千年の秘仏と近江の風景の料金についてご紹介いたします。

料金詳細

一般の方: 540円です。団体の場合は430円となります。

高校生・大学生: 320円にて拝観できます。団体の場合は、260円での入場が可能です。

「千年の秘仏と近江の風景」展覧会概要

滋賀県立美術館と滋賀県立琵琶湖文化館が共同で開催するこの展覧会では、琵琶湖湖南周辺地域に伝わる貴重な文化財が多数展示されています。琵琶湖文化館は、1961年から地域の文化財の調査や展示に取り組んでおり、今回の展示でも多くの仏像出展に寄与されています。

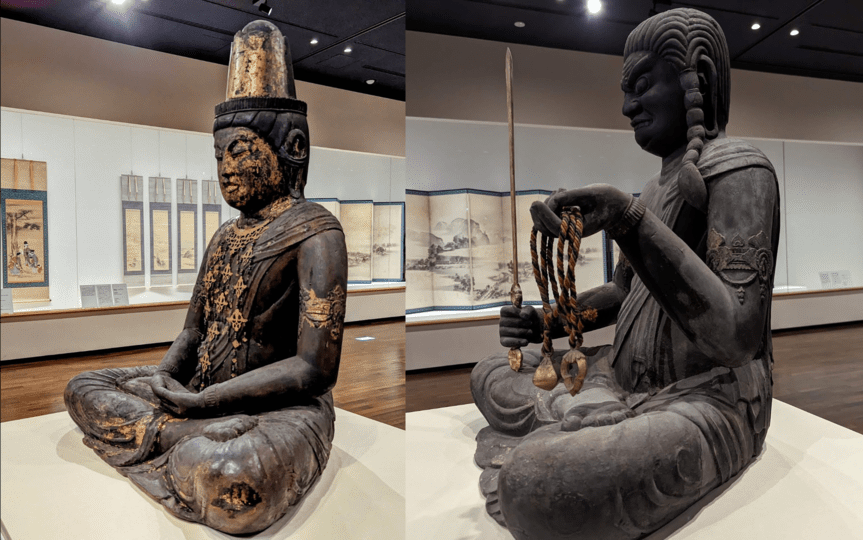

今回の展示については湖南市の正福寺の仏像が注目です。特に秘仏とされる平安時代に制作された大日如来坐像は超必見です!これは重要文化財に指定されている国内最古級の胎蔵界大日如来像として知られ、33年ぶりの公開であり寺外での初公開となることです。また、この大日如来と同時代に制作された湖南市の善水寺の不動明王坐像も特別に展示されています。この不動明王も重要文化財で、大日如来坐像との深い関係性が伺えます。

展覧会では、滋賀の自然や風土を感じさせる作品も豊富に展示されています。琵琶湖の美しい風景や緑豊かな山々、祭りの様子を描いた絵画が室町時代から江戸時代にかけてのものとして展示されています。また、信楽焼などの工芸品も見ることができ滋賀の自然や文化、そして仏像との関係性を感じることができます。

めちゃくちゃ貴重な大日如来が拝観することができる今回の「千年の秘仏と近江の風景」展は、正福寺や善水寺の貴重な仏像を目にすることができ湖南文化や歴史を深く知る絶好のチャンスです!滋賀の仏像文化に興味がある方や、地域の自然や風土に触れたい方にはおすすめの展覧会となっています。滋賀の豊かな風土と千年を超える仏像の共演を、ぜひ楽しんでください!

千年の秘仏と近江の風景の主な仏像について

正福寺 (湖南市)|大日如来坐像(秘仏)

まず展示室に入って目に入ってくるのが今回の再注目の仏像である、滋賀県湖南市、正福寺の大日如来坐像です!こちらの仏像がメインと言っていいでしょう。この像は、平安時代の11世紀に造られた木造の秘仏です。

造形の特徴

大日如来坐像は、10世紀後半の造形の特色を持つことが特徴的です。厚みのある側面観や、体部と脚部の接合部に直線を使用せず、凹凸を取り入れて造られています。この造形は、当時の独特の作風を反映しています。

善水寺の不動明王像との関係

この像は、このあと紹介する近くの天台宗寺院、善水寺の「不動明王坐像」といくつかの共通点を持っています。特に、脚部の衣文の一部や腕輪の形式など、いくつかの部分が類似しています。これは、両像が似た時期に同一の工房で制作された可能性を示唆しています。

正面観の特徴と善水寺像との違い

大日如来坐像の正面観は、比較的細身であり、善水寺の不動明王像の細い腰布の影響を受けていると考えられます。これは、大日如来坐像が善水寺像からわずかに遅れて同じ工房で制作されたのではないかと考えられます。

使用された木材について

大日如来坐像の内部には、自然に生じた節やウロが存在します。これは、何らかの特別な由緒ある霊木が使用されたことを示唆しています。天台宗が拡大していた時期に制作されたこの像は、造仏に使用する木材に対する当時の価値観や考え方を伝えています。

善水寺(湖南市)|不動明王坐像

造立の時期と背景

善水寺の不動明王坐像は、平安時代の10世紀に造られたとされます。具体的には、正暦四(993)年頃に造立された本尊薬師如来坐像とほぼ同じ時期に作成されたと推測されています。この時代は、日本の仏像製作が活発に行われていた時期であり、多くの名作が生まれています。

滋賀・善水寺/薬師如来坐像(993年) pic.twitter.com/zEKi42OI0G

— 渡口🌼☸🍏Ferry (@ongahong5422) December 9, 2018

主な特徴

この不動明王坐像には、大腿部に細い腰布が描かれており、このようなデザインは当時の他の像ではほとんど見られません。しかし、正福寺の大日如来像には同じような特徴があり、これにより両像が同一の工房で制作された可能性が強く示唆されます。

善水寺と正福寺の関係

善水寺は十二坊(岩根山)の南端の中腹に位置しており、正福寺は十二坊から連なる丘陵の南麓に建てられています。これらの位置関係から、10世紀末に近江盆地の出入り口である旧甲西町(現在の湖南市)周辺に天台宗の勢力が存在していたことが伺えます。

仏師集団の存在

平安時代には、延暦寺を中心とした地域や、その他の天台宗寺院で、仏像を制作する仏師集団が存在していたと考えられています。善水寺の不動明王坐像も、このような仏師集団によって制作されたのではないかと考えれます。

正福寺 (湖南市)|十一面観音立像

展示スペースの奥にある十一面観音立像は、秘仏の大日如来と同じ正福寺に所蔵されています。この観音像は平安時代の12世紀、つまり約1000年前に作られたとされる仏像です。

この十一面観音立像には興味深い特徴がいくつかあります。この立像は正福寺の子院である永厳寺で合併されるまで安置されていました。それぞれの像は、平安時代後期の穏やかな作風を持つもので、大きさはほぼ同じです。しかし、技法に違いがあります。具体的には、①の像は「割矧造」と「寄木造」、②の像は「割矧造」、③の像は「寄木造」とそれぞれ異なる方法で作られています。さらに、①と③の像は左手に水瓶を持っていますが、②の像は手で印を結んでいます。

これらの観音像はほぼ同時期に作られたとされますが、作風は微妙に異なります。このことから、当初は永厳寺にすべてが安置されていたわけではなく、近隣に十一面観音像を本尊とする複数の堂宇が存在しており正福寺に集合したのではないかと推定されます。

さらに、今回は出展はされておりませんが正福寺の観音堂には2メートルを超える10世紀の十一面観音立像が伝来しています。この観音立像の信仰から、上述した3体の観音立像が派生したとも考えられます。親玉である十一面観音菩薩から多くの十一面観音菩薩が派生したということを考えると、いよいよ観音が生き物のように思えてきてしまいます笑

正福寺とはどんなところ?

正福寺の位置と歴史

正福寺は、湖南市にある岩根山の北側の丘陵の麓に存在します。この浄土宗の寺院は、昔、清寿寺、永厳寺、金剛寺などという多くの子院を有していました。しかし、1947年にこれらの寺院が合併し、現在の正福寺となりました。

創建の背景

奈良時代に東大寺を開いた僧である良弁が正福寺を創建したとされています。この寺の創建伝承は奈良時代まで遡ることができます。本尊は大日如来。しかし、胎蔵界の大日如来を重視する天台宗の影響を受けていることや、周辺の天台宗の影響から、平安時代以降、正福寺は天台宗の寺院であった可能性が高いと考えれれます。戦乱の時期に荒廃した正福寺でしたが、1652年から1655年の間に、浄土宗の僧、寂誉によって再興されました。

正福寺の特徴的な仏像

正福寺は、その歴史的背景とともに、多くの平安時代の古像を持っています。例として、半丈六の薬師如来坐像や2mを超える十一面観音立像、等身の地蔵菩薩半跏像などがあり、これらは国の重要文化財として指定されています。私もかつて仏像リンクのオフ会でみんなで訪問しましたが、堂内にものすごい数の観音がまるで林のように立っていて、ものすごい空間であったことを鮮明に覚えています。

善水寺ってどんなところ?

善水寺は、滋賀県にある天台宗の寺院で、岩根山の南端の中腹に位置しています。この寺院の歴史は古く、元明天皇が和銅年間(708~715)に創建した「和銅寺」が前身とされています。ちなみに、和銅年間とは、8世紀初頭の時代を指します。

善水寺の名の由来は興味深いエピソードがあります。桓武天皇が病気になった際、伝教大師最澄がこの寺の水を献上しました。そして、驚くことに天皇はその水によって回復したと言われています。この奇跡の出来事から、寺の名前が「善水寺」と改められたのです。つまり、「善水」とは「良い水」や「治癒の水」を意味する名前です。

善水寺の水とお酒を割って飲んだら、いつも以上に美味しく感じた笑

善水寺の水とお酒を割って飲んだら、いつも以上に美味しく感じた笑善水寺の本堂

善水寺の本堂は、国宝に指定されている貴重な建造物です。この本堂は、貞治5年、すなわち1366年に建てられました。内部には、本尊の薬師如来像(秘仏)を始め、梵天や帝釈天像、四天王像、聖僧文殊像、兜跋毘沙門天像などが安置されています。これらの仏像は、すべて重文(国の重要文化財)に指定されており、正暦4年、すなわち993年頃に制作されたものだと考えられています。

湖南三山①善水寺

岩根に立つ1366年再建の鬱然とした国宝本堂。

外陣に平安中期3mの仁王が迎える。

内陣は秘仏の薬師如来はじめ梵天帝釈、四天王、裏に廻ると文殊、不動、毘沙門天の993年比叡山根本中堂写しという10体に鎌倉の二天など重文に十二神将。

観音堂に下ると不動岩に1503年刻の不動摩崖仏。 pic.twitter.com/K8YPQBsYD2— 三雄 (@qiuyue7) March 1, 2021

これらの配置や構成は、10世紀の延暦寺の根本中堂と非常に似ていることから、当時の寺院の内部空間の様子を知る上で、非常に貴重な情報ソースです。

展覧会を終えての感想

滋賀県立美術館の「千年の秘仏と近江の風景」展に訪れ、なんといっても驚かされたのは、正福寺の秘仏・大日如来像の造形の素晴らしさ。想像を遥かに超える美しさで、“天台っぽい!”をとても感じました。そして仏像間近で拝観でき、中には360度ぐるりと拝観できる環境でした。その姿からは琵琶湖や天台の歴史的な香りが感じられました。

大日如来だけでなく、不動明王坐像も同じ空間で展示され、二つの仏像を比較しながら平安時代の特色や共通点を直接感じることができました。

ぜひみなさまも足を運んでみてください!

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう

新TV見仏記

地方仏を歩く|丸山尚一

【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア

図説 みちのく古仏紀行

■関東エリア

東京近郊仏像めぐり

■東海エリア

東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重

■関西エリア