【古仏満載!これで無料?】滋賀県・栗東歴史民俗博物館の仏像

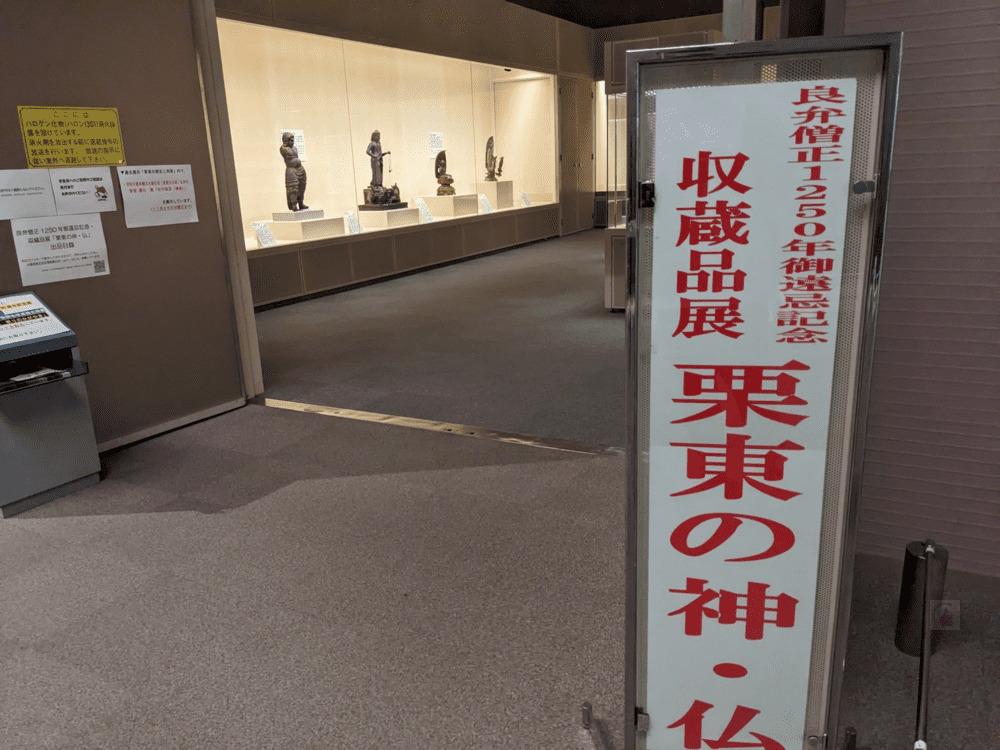

皆さん、こんにちは!今回は、滋賀県にある栗東歴史民俗博物館で開催中の「栗東の神・仏」展のレポートです。

この博物館以前からめちゃくちゃ気になっていたんですよ。この栗東地域の古い仏像を調べるとこの博物館にたくさん寄託されているんです。

今回はそんな栗東地域で平安時代から息づく仏像たちが、あなたを仏像の旅へと誘います。

伝説と信仰に彩られた仏像の世界を、無料で楽しむチャンス!滋賀の仏像めぐりのスタートに、この展覧会を選んで間違いなしです。

さあ、一緒に栗東の仏像の魅力に触れて、この地域の歴史の奥深さを感じてみてください!

栗東歴史民俗博物館へのアクセス

栗東歴史民俗博物館への訪問を計画する際、様々な交通手段が利用可能です。ここでは、それぞれの方法を簡潔にご紹介します。

車でのアクセス

国道1号線利用時:「上鈎」交差点から約5分。京都・大津方面からは右折し、名神高速道路の高架をくぐって左折。近江八幡・水口方面からは同じく左折して進行。

名神高速道路栗東インターチェンジ:料金所出口から左車線を利用し、一般道に降りて約5分。 公共交通機関でのアクセス

バス(草津駅発)

帝産バスの113系統、213系統、193系統が利用可能。

特に草津駅東口5番乗場から出発するバスが便利です。所要時間は約15分。

バス(JR琵琶湖線)

草津駅または栗東駅からバスに乗り換え。草津駅からは約15分、栗東駅からはバス利用後、徒歩10分程度。

徒歩でのアクセス

JR草津線手原駅から:所要時間は約30分。栗東農協前交差点を左折し、名神高速道路の高架下をくぐるルートです。

これらのルートを利用して、栗東歴史民俗博物館へのアクセスができます。公共交通機関を利用する場合は、帝産バスの時刻表を事前に確認することをお勧めします。

栗東歴史民俗博物館の駐車場・駐輪場

普通車 20 台 大型車 2 台

無料

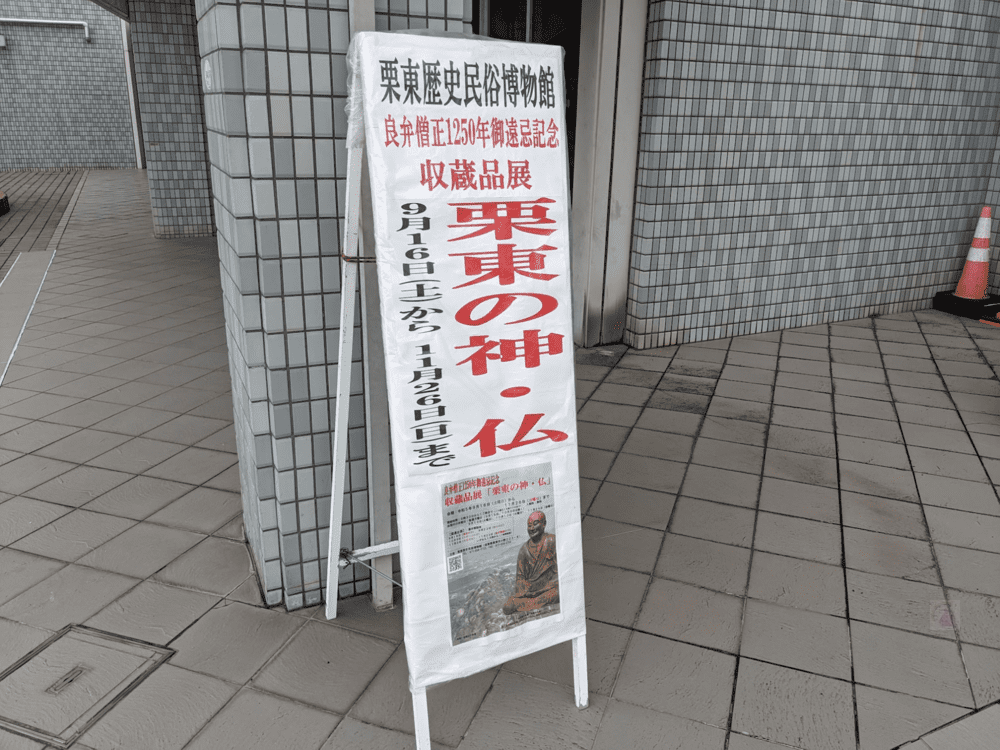

良弁僧正1250年御遠忌記念・収蔵品展「栗東の神・仏」開催概要

「栗東歴史民俗博物館「栗東の神・仏」展」の訪問についての感想・報告記事を執筆いたします。

栗東の宗教文化と金勝寺の歴史

滋賀県栗東市は、古くから宗教文化が栄えた地域です。特に金勝寺は、奈良時代に良弁僧正により開かれ、平安時代初期には興福寺の僧願安によって伽藍が整備されました。金勝寺は、国家鎮護の祈願寺としての役割を担い、周辺地域に大きな影響を与えたことがわかります。

1250年御遠忌記念と展示内容

今年は、金勝寺を開いた良弁僧正の没後1250年に当たります。この記念の年に開催される展覧会では、金勝寺を中心とした宗教文化や収蔵品が紹介されています。展示される品々は、栗東の宗教文化を深く理解するための重要な手がかりを提供しています。

展覧会の意義と影響

この展覧会は、栗東の豊かな宗教文化を顕彰し、良弁僧正の功績を記憶に留めるためのものです。訪問者には、この地域の歴史と文化の重要性を再認識する機会を提供しています。また、地元の宗教文化の保存と継承に貢献していることも見逃せません。

この展覧会は、栗東の宗教文化の豊かさと歴史の深さを感じさせる貴重な機会であり、訪れた人々に多くの学びと感動を与えています。

「栗東の神・仏」出展されている仏像

西遊寺/木造毘沙門天立像(平安時代)

西遊寺の木造毘沙門天立像です。国の重要文化財に指定されています。この仏像のすごいところは、ヒノキの一本の木から作られていること。昔の職人さんたちの技術が光る逸品です。そして、この毘沙門天さん、左手には宝塔を持ち、右手には強さの象徴である戟(げき)を持っているんです。でも、こんな武闘派の毘沙門天ですがその表情はめちゃくちゃ穏やか。

足元には邪鬼や岩座があって、自分もこうなったら…って想像するとちょっと怖いけど、それだけ“俺は強いぞ!”ってアピールをしています!邪鬼も含めて、当時のままの姿を今に伝えているので、当時の造形美を現在にも伝えてくれています。

さらに、この西遊寺の毘沙門天は、草津市の木川薬師堂にある薬師如来坐像と一緒に祀られていたんです。「薬師堂」だけどこの木川薬師堂は江戸時代に「毘沙門堂」と呼ばれていたんだって。つまり、この毘沙門天立像がこの薬師堂の本堂だった可能性大!江戸時代は毘沙門天が流行ったりしたのかなぁ。毘沙門天は今見てもその迫力と美しさは色褪せないんです。

阿弥陀寺/地蔵菩薩立像(平安時代)

こちらは阿弥陀寺の超クールな地蔵菩薩立像です。このお地蔵さん、平安時代に作られました。左手には宝珠を持っていて、右手には昔は錫杖(今はなくなっちゃったけど)を持っていたんだって。

さて、この地蔵さんは、一本の木から彫り出されています。足元がちょっと短くなっているけど、元はもっとスタイリッシュだったらしいよ。スタイリッシュでも、お腹や胸のふっくらしたラインがどっしりとしていて凄みのある雰囲気!

細かい部分を見ると、目や鼻が小さくて、なんだかキュート。こういうディテールが、なんと11世紀の作風を物語っているんです。

阿弥陀寺/木造地蔵菩薩半跏像(平安時代)

阿弥陀寺に伝わるお地蔵さんをもう一体紹介しましょう。こちらは地蔵菩薩半跏像と言います。このお地蔵さんはさっきのお地蔵さんなどと違って、半跏(はんか)と呼ばれる一足を組んで座るスタイルでちょっと格好が変わっていますね。平安時代の地蔵さんは、この半跏スタイルが流行ったんですって。

この地蔵さん、実は仏像のアートピースなんです。何がすごいって、その制作技術!頭部は昔の職人さんの手作業で、耳の後ろをくっつけて作られているんです。まるでパズルのような感じでしょ?

でもね、この地蔵さんの本当のミステリーは、その体。後から作り直されたんですって。だから、本当のお地蔵さんのスタイルがどんなだったのかは、ちょっとナゾなんです。修理を通して、ちょっとだけ当時の姿が見えるようになったってわけ。

お地蔵さんの顔にも注目。保存状態が良くて、平安時代の職人さんの繊細な技が伝わってくるんです。左半分の顔や耳を見ると、まるで彼らが今にも話し出しそうなリアルさです!

平安時代後期以降に盛んに制作された半跏の地蔵ですが、この栗東地域に伝来するものの中で、この像は体が後から作られたものであるため、当初の様相を完全に知ることは難しいんです。それでも、この木造地蔵菩薩半跏像は、平安時代の仏像芸術を現代に伝える重要な仏像として、非常に価値がある一体なんです。

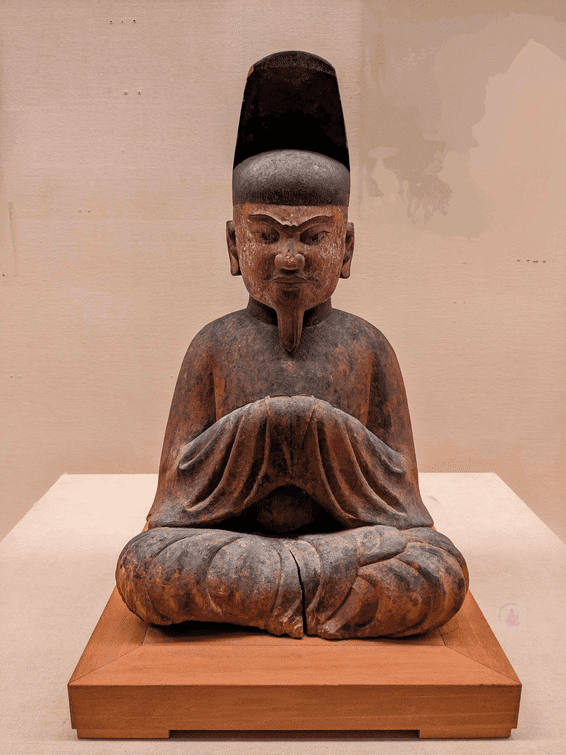

小槻大社/男神坐像(平安時代)

こちらのお像はかっこいい小槻大社の男神坐像です。真剣な眉毛と厳しい表情が特徴で、まるで古の英雄のよう。彼のファッションセンスもバッチリ!朱色の袍に緑の亀甲文様、そして黒い幞頭冠(ぼくとうかん)をかぶっているんですよ。

彼の姿は10世紀末から11世紀初頭の作らしいんです。重心が低くてバランスが取れた姿勢は、まるで彫刻の達人が作ったみたい。

さらに、この像は大己貴命(おおなむちのみこと)という神様を表していて、かつて小槻大社は、天台寺院である楽音廃寺(草津市山寺町)に隣接していたようで、この像はその密接な関わりを示唆しているんですって。天台宗との密接な関係も伺え、平安時代の宗教観を伺えるようです。

阿弥陀寺/阿弥陀如来立像<天照仏>(平安時代)

阿弥陀寺にある阿弥陀如来立像です。この仏像、平安時代後期の作品なんですけど、表面のカラフルな彩色はもっと後の時代のもの。つまり、時代を超えて愛され続けてきたってわけ。

そして、この仏像のカッコいいところは、そのネーミング!「天照仏」と呼ばれてるんですよ。なんでも、昔阿弥陀寺をひらいた、隆堯法印(りゅうぎょうほういん)が伊勢神宮で天照大神(アマテラスオオミカミ)から直々に贈られたっていう伝説があるんです。まるで伝説の宝物を主人公にさずけるようなファンタジー映画のワンシーンみたいでしょ?

隆堯さんはその後、この仏像を祀るお寺が作って、それが阿弥陀寺になったそうです。この仏像は阿弥陀寺の開基にも関係してるんですから、まさにこの栗東地域のスーパーヒーローですね!

ここで紹介した仏像は展示されている仏像のうちのほんのわずか!あとはぜひ現地を訪問しご自身の目でその平安時代から息づく仏像たちをご覧になってみてください。

感想

今回は、栗東歴史民俗博物館で開催されている「栗東の神・仏」展の感想をお届けしました。決して大きな展示ではないけれども、栗東地域の歴史ある仏像がずらりと展示されている様子は圧巻でした。ここには、平安時代の男神坐像や地蔵菩薩立像など、時代を超えて人々に信仰されてきた仏像がたくさん!それぞれの像が持つ独特の表情や姿には、長い年月を経てなお色褪せない魅力があります。

そして展示されているそれぞれの仏像には、多くの伝説や物語がありました。この地域が長い歴史の中で、どれだけ深い信仰の対象であり続けたかを感じることができました。

さらにこの展覧会、なんと拝観無料!これはとってもありがたいことですね。気軽に立ち寄れるので、ふらっと訪れて、仏像の世界に浸ることができるのはめちゃくちゃ素晴らしいこと。

滋賀県には仏像の宝庫がたくさんありますが、栗東歴史民俗博物館は、その中でも特に訪れる価値のあるスポットです。滋賀の仏像巡りをする際には、ぜひここに立ち寄って、栗東地域の豊かな歴史と仏像の美を感じてみてください!

栗東歴史民俗博物館「栗東の神・仏」開催概要

会場 | 栗東歴史民俗博物館 |

会期 | 2023年9月16日(土)から11月26日(日) |

住所 | 滋賀県栗東市小野223-8 |

電話 | 077-554-2733 |

開館時間 | 09:30~17:00(最終入館時間 16:30) ※休館日は月曜、祝日翌日休館、年末年始や |

拝観料金 | 無料 |

.

.

地域タグ:滋賀県

下記バナーをクリックしてアカウントをフォローしてみてくださいね!

【地方仏めぐりおすすめの書籍】

見仏記 (文庫)|みうらじゅん&いとうせいこう

新TV見仏記

地方仏を歩く|丸山尚一

【各エリアのおすすめ仏像本】

■東北エリア

図説 みちのく古仏紀行

■関東エリア

東京近郊仏像めぐり

■東海エリア

東海美仏散歩 愛知・岐阜・三重

■関西エリア